無秩序メガソーラー 「猛反対」の高市首相が規制強化方針 外国製パネルが国土埋め尽くし

大規模太陽光発電所(メガソーラー)の法的規制強化を打ち出す高市早苗内閣が発足した。太陽光発電施設は全国で急速に広がっており、各自治体は自然景観保護や防災の観点から設置規制の動きを加速させている。だが、地域の対応の指針となる国の法整備が追いついておらず、無秩序な開発に歯止めがかかっていない。再生可能エネルギーの開発推進を掲げる高市政権には、他の電源とバランスを取りながら実効性のある対策が求められる。

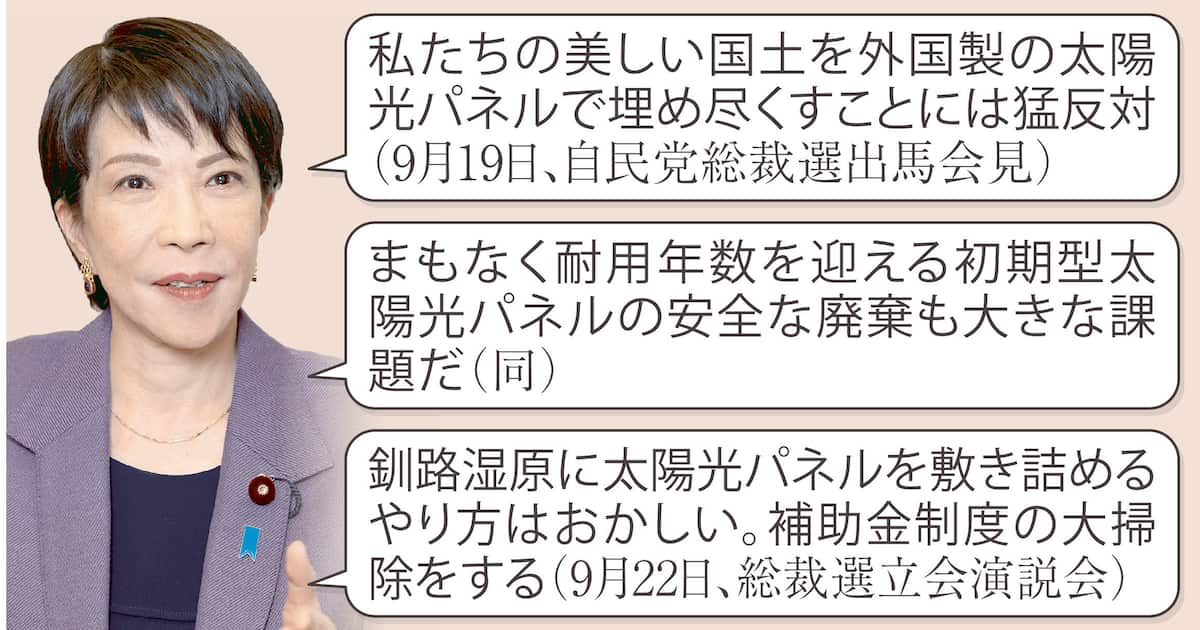

「私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすことには猛反対だ」。高市氏は9月19日、自民党総裁選への出馬会見でこう述べ、22日には太陽光などの補助金制度の見直しを主張した。

政権発足にあたり、自民と日本維新の会は今月20日に交わした連立政権合意書で「わが国に優位性のある再生可能エネルギーの開発を推進する」とし、地熱発電の推進を明記。環境相に就任した石原宏高氏は「自然破壊、土砂崩れにつながる『悪い太陽光』は規制していかなくてはいけない」と述べた。

大規模太陽光発電(メガソーラー)の建設現場=奈良県内さらに高市氏は、環境副大臣に、太陽光パネルの廃棄問題など再エネの「負の部分」を訴えてきた青山繁晴氏を起用するなど、メガソーラーの規制を強化する姿勢を鮮明にしている。

太陽光発電は、再エネで発電した電気を電力会社が一定の価格で買い取る「固定価格買い取り制度(FIT)」が2012年度に始まったことを機に急激に増殖し、各自治体が対策に追われている。

全国に先駆け14年に条例を制定した大分県由布市の担当者は「自然豊かな景観の中で広範囲に人工物が見えることを危惧した」と説明する。

一般財団法人「地方自治研究機構」(東京)によると、条例制定は16年以降、毎年2桁に上る。今年6月末時点で323自治体が制定している。

北海道では、釧路湿原国立公園の周辺で相次ぐメガソーラーの建設に歯止めをかける釧路市の規制条例が今月1日、施行された。禁止区域のほか、国の特別天然記念物のタンチョウなどが生息する可能性が高い地域を「特別保全区域」に指定。同区域では、事業者が事前に市長に事業計画を届け出て協議することなどを義務付けた。

同市は違反に対する罰金も検討したが、少額では抑止力にならないとして見送り、事業者名公表の仕組みを導入した。

一方、比較的日照時間が長く降水量も少ないなど、太陽光発電施設の適地が多いとされる和歌山県は18年6月、「太陽光発電事業の実施に関する条例」を施行した。出力50キロワット以上の太陽光発電事業計画には知事の認定を必要とし、事前に県や市町村との協議や、計画案の地元自治会への説明を義務付けている。

条例制定後の認定は67件、不認定は4件、事業計画取り下げは2件。条例の実効性を高めるため、認定を受けずに事業を行った事業者への勧告や命令、氏名の公表を行うとしているが、これまでに一連の措置が取られたことはないという。

条例を設けていない自治体からは国主導による規制強化を求める声が上がる。釧路湿原の周辺自治体の一つである北海道標茶(しべちゃ)町は「国の法律に基づいて建設を計画する事業者に対し、自治体が規制をかけるのは難しい」とし、9月に景観や希少動物を守るための法整備を環境省に要請した。

政府は9月24日にメガソーラーの規制強化などを検討する関係省庁連絡会議を発足させ、対応に乗り出している。初会合では釧路湿原周辺をはじめ、地域との共生に課題がある事例を共有し、関係法令による規制の強化など対応を検討することを確認した。

高市氏は、再エネの比重を上げすぎると電力の安定供給が難しくなるとの見解も示しており、火力発電などとバランスのとれた太陽光発電のあり方を探ることになる。

具体的な再エネ目標示せ 法政大・茅野恒秀教授

法政大の茅野恒秀教授北海道釧路市のメガソーラーは、国立公園のそばで開発ができてしまう制度上の問題がある。ただ、一律で開発を規制する制度をつくればいいかというと、すでに観光地として開発されている地域では適さないケースもあり対応は難しい。

メガソーラー規制条例をつくる自治体が増えているが、慎重に考えるべきだ。ある自治体が規制をつくったことを受け、近隣自治体に事業者が駆け込みで設置を進めるような事例も起きている。

メガソーラーだけ規制する法的根拠が十分ではないという問題もある。太陽光発電に限らず、蓄電所やほかのエネルギーでも設置による地域とのトラブルは起こりうる。

重要なのは事業者と地域住民、自治体との合意形成と、事業計画の早い段階でのコミュニケーションだ。国が地域の開発に関するルールをつくり、再生可能エネルギーを国内にどの程度整備するのか具体的な目標を示すべきだ。