【中国ウオッチ】習主席と軍の溝あらわに◇閲兵や部隊会見格下げ:時事ドットコム

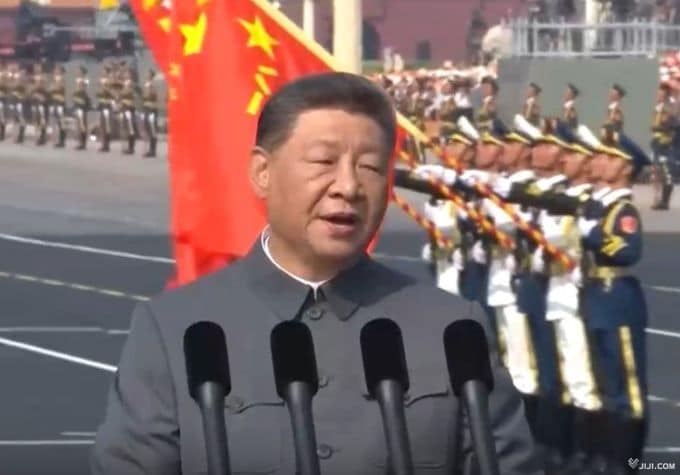

中国の習近平国家主席(中央軍事委員会主席)は、多くの外国要人を招いた「抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年」記念の軍事パレードで閲兵して、政権と軍のトップであることを誇示した。しかし、パレード参加部隊の指揮官は慣例に反して格下げ。これに先立つチベット自治区訪問でも現地部隊幹部との会見同席者の格が異常に低く、軍関係行事で立て続けに習氏と軍の間の溝があらわになった。(時事通信解説委員 西村哲也)

北京の中心部で9月3日に行われた軍事パレードは、ロ朝首脳ら外国のゲストや登場する兵器に関心が集まったが、中国政局のウオッチャーが注目していたのは、パレード参加部隊を取り仕切る「閲兵総指揮」を誰が務めるのかだった。

これまでに北京で行われた軍事パレードは、同市を管轄地域に含む大部隊(旧北京軍区、現中部戦区)の司令官が閲兵総指揮を務めてきた。改革・開放時代になってからは、階級はいずれも最高の上将(大将に相当)。だが、中国軍はこのところ、内部の大粛清で中央軍事委の高官だけでなく、各地の戦区首脳も失脚しており、中部戦区の王強司令官も異変説が出ていた。

国営中央テレビのパレード実況中継を見ていると、閲兵用の車に乗った習氏に対し、準備完了を報告した軍人の肩章は上将ではなく中将で、海外では無名の軍人だった。その後の公式報道で、中部戦区空軍の韓勝延司令官であることが判明した。戦区司令官の部下の一人にすぎない。王上将は失脚したとみられる。

習派要人の相次ぐ失脚・左遷と不況のため、政治、経済両面で苦しい習氏にとって、今回の軍事パレードは威信回復を図る絶好の機会。習氏が閲兵総指揮の格下げを望む理由はなく、中部戦区司令官が出られないのであれば、部隊指揮系統の他の上将を起用することもできたはずだ。

例えば、中央軍事委連合参謀部の筆頭副参謀長(参謀次長に相当)ならば、戦区司令官と同格。同部の劉振立参謀長(参謀総長に相当)は軍指導部メンバーの中央軍事委員なので、格上げとなる。そうすれば、上司である習氏の体面を保つことができたのに、実際には戦区司令官の部下を代役にするという驚くべき人選となった。

軍指導者の大半欠席

軍事パレードの半月前、習氏はチベット自治区成立60周年の祝賀大会に出席した。政権トップがこの種の少数民族関係行事に出るのは異例で、自らの威信とチベット統治強化の姿勢をアピールする狙いがあったとみられるが、現地部隊幹部との会見は関係する軍指導者の大半が欠席した。

チベットは他の自治区と違って、大反乱の鎮圧後に自治区がようやく成立した経緯があり、共産党が特に重視かつ警戒する少数民族地区だ。ただ、区都ラサが標高約3700メートルと富士山の頂上並みの高地に位置し、高山病のリスクがあることから、歴代最高指導者はほとんど現地を訪れてこなかった。

しかし、習氏は8月20日から21日にかけて、チベット「平和解放」70周年の2021年に続き、再び現地入りした。72歳の高齢者としては大胆な行動である。昨年から海外で流れている健康不安説を打ち消す意図もあったのかもしれない。

習氏は20日、ラサ駐屯部隊幹部らと会見した。軍側が万全の対応をするとすれば、祝賀行事に参加する中央代表団メンバーの張昇民中央軍事委員(軍党規律検査委書記)に加えて、中央軍事委弁公庁主任、西部戦区司令官と政治委員、チベット軍区司令官と政治委員の5人が同席すべきところだったが、この5人のうち実際に同席したのはチベット軍区政治委員1人だけだった。

特に同弁公庁主任は中央軍事委主席の首席秘書官のような存在で、主席の重要活動には必ず同行する。だが、現任の方永祥主任は今年春から失脚もしくは左遷説が流れていた。習氏側近の中央軍事委員・軍政治工作部主任として権勢を振るっていたのに失脚した苗華氏と同じ福建省の旧第31集団軍出身で、軍内の福建閥粛清に巻き込まれた可能性が大きい。

中央軍事委弁公庁、西部戦区、チベット軍区がこのような状況なのであれば、習氏のメンツを立てるため、慣例に縛られずに中央代表団の軍代表を中央軍事委の委員から副主席に格上げしてもおかしくはなかった。党指導部の政治局メンバーでもある中央軍事委副主席2人のうち、福建閥の何衛東氏は失脚が確実視されている。制服組筆頭の張又侠副主席が中央代表団メンバーとして習氏に同行すれば、何とか格好がつく場面だったが、軍側はそういう配慮をしなかった。

そもそも、中央軍事委主席の通常の地方部隊視察は同副主席が同行するのが慣例だった。習氏が21年にチベットを訪問した時の随行者には張氏が含まれていた。しかし、張氏は、今年3月に習氏が雲南省の昆明駐屯部隊幹部らと会見した時に同席しなかった。張氏は、軍内習派の中核である福建閥と対立しているといわれる。

なお、習氏は約2万人が参加したメインイベントの祝賀大会(8月21日)で演説しなかった。政権トップとして歴史的な行事出席だったにもかかわらず、中央代表団の団長を務めた人民政治協商会議(政協)の王滬寧主席の演説を聴いて、拍手するだけだった。

軍人トップ「格上げ」

その後、軍は8月26日、抗日戦争勝利80周年の学術シンポジウムを開いた。中央軍事委を代表して演説した張氏は「習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想を真に学び、真に理解し、真に信じて、真に用いる」よう呼び掛け、最近では珍しく習氏を持ち上げた。

また、このシンポを伝えた27日の軍機関紙・解放軍報は別の記事で、習氏の演説学習や「党に対する絶対的忠誠」の重要性を強調。また、習氏の軍事論文に基づいて政治工作重視を訴える大論文も掲載した。習氏と軍の間で粛清や人事に関して何らかの妥協が成立したのかと思わせるような紙面だった。ところが、肝心の軍事パレードは前述のように、閲兵総指揮の格下げで習氏の軍内における威信低下を示す形で行われた。

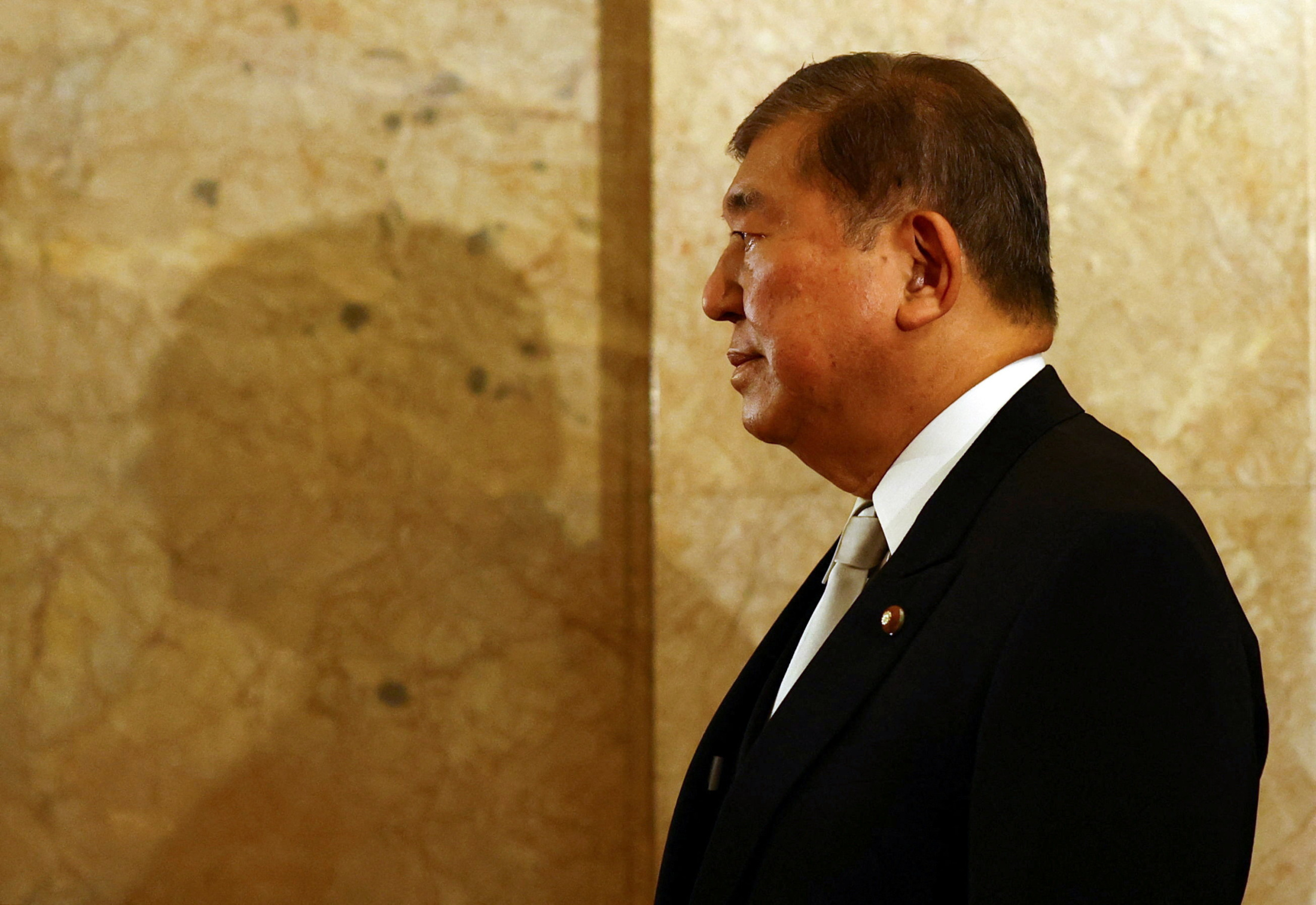

逆に、軍人の最高位にある張氏は党政治局員なのに、中央テレビの軍事パレート実況中継の映像で格上の政治局常務委員並みの扱いとなった。企業に例えると、政治局員は取締役、政治局常務委員は代表取締役。公式報道ではOBも含めて厳密に区別されるのだが、中央テレビは今回、天安門楼上の最前列に並んだ張氏と政治局常務委員経験者(いわゆる党長老)たちが同じ画面に収まる映像を流した。同常務委員とその経験者、外国ゲスト以外で主要参列者として扱われたのは張氏だけ。楼上の後方に座った王毅外相ら他の政治局員は別の画面で紹介され、その他大勢の扱いだった。

15年の抗日戦勝70周年の軍事パレードでも、当時の中央軍事委副主席2人(いずれも政治局員)は同楼上の最前列で参観したが、中央テレビがこの2人を常務委員経験者と一緒に映すことはなかった。立ち位置にかかわらず、党内の地位を基準とする公式報道のルールを守ったのだ。

中央テレビは共産党政権の主要公式メディアであり、この種の映像で要人をどのように撮るのかは、現場の判断ではなく、党指導部の意向や指示を受けて決まる。張氏を実況中継で特別扱いした今回の映像は、軍内の習派が衰退する中で張氏が影響力を増しているという説を裏付ける形となった。

(2025年9月9日)