差別正当化する「暗黙の共通認識」 問い続けるべき“平等”のあり方

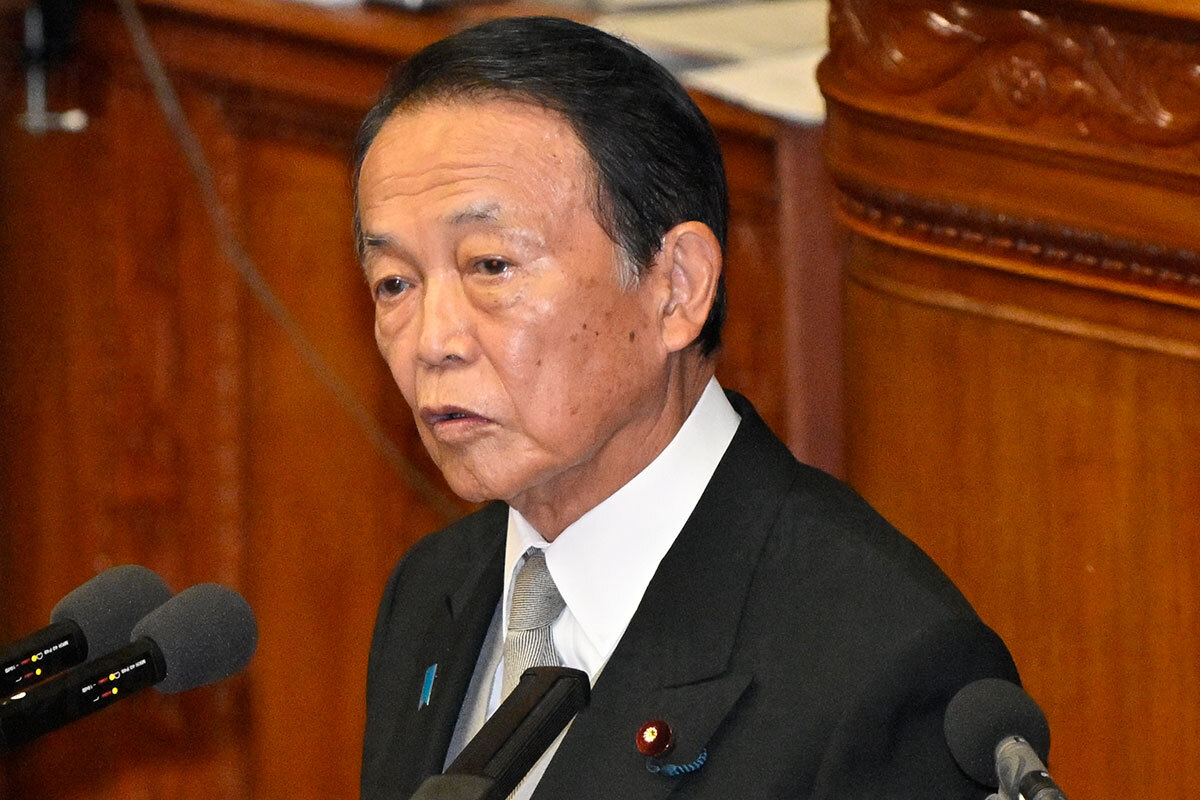

憲法の「平等」について話す斎藤純一・早稲田大教授=東京都新宿区で2025年4月11日、小林努撮影

5月3日は憲法記念日です。私たちの社会は憲法の理念に基づき「平等」でしょうか。それとも「不平等」でしょうか。

「平等ってなんだろう? あなたと考えたい身近な社会の不平等」の著書がある斎藤純一・早稲田大教授は、「根拠のない物差し」と「暗黙の共通認識」の危うさを訴えます。

※関連記事あります・子どもの事故に「命の値段」の格差 憲法の平等理念は必要なのか・社会とともに変容してきた憲法の価値観 少数者の権利に司法が光

抽象的に思える平等、誰もが当事者になり得る差別の仕組みについて考えてみませんか。【巽賢司】

区別や差異を正当化できるか

憲法14条が保障する平等について考える上で、差別が許されないのは当然です。ただし、世の中にはあった方がいい「不平等」もあります。

例えば、同じ病院で働いていて、どちらも医療行為に関わっているけれど、医師の方が看護師より報酬が多いですよね。

医師は診断や治療方針の決定をする医療制度の根幹にいる存在です。報酬の違いは許されるでしょう。

形の上で「不平等」が存在したとしても、すぐに差別だとはならない。その区別や差異を正当化できるかという視点で考えるべきです。

何を正当と捉えるかは時代とともに変わってきました。

1948年に制定された旧優生保護法は、障害者らに対し強制的に子どもを産めなくする手術をすることを認めました。

今からすれば、明らかな差別で、人権侵害です。

ですが、制定当時は「劣った人の子孫を残さない」ことが合理的だと考えられ、疑問の声は強くはありませんでした。

差別がいったん正当化されると…