北極の年間最大面積、観測史上最小を記録–今後の気象への影響が懸念(UchuBiz)

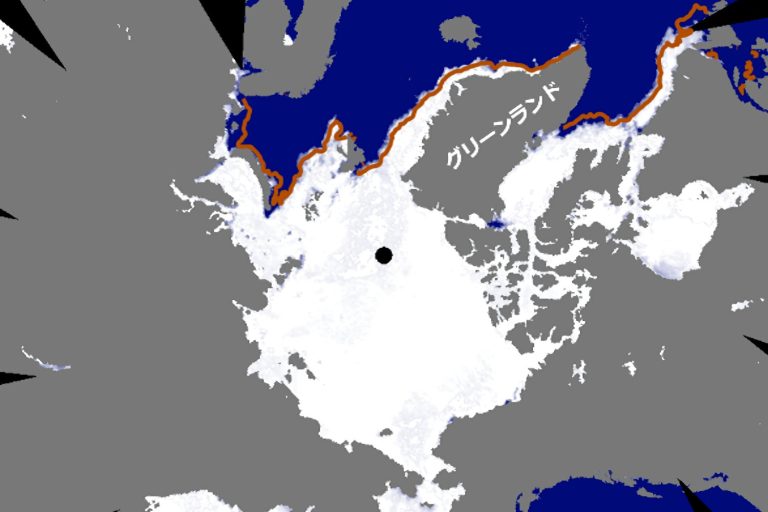

北極の冬季の海水域面積(年間最大面積)が観測史上最小となった。毎年、北極の海水域は晩冬となる3月ごろまで拡大する。2025年は3月20日に年間最大面積の1379万km2を記録したが、この数字は衛星観測開始以来、最も小さい。宇宙航空研究開発機構(JAXA)と国立極地研究所(NIPR)が4月18日に発表した。 北極の海水域面積の減少は、地球規模の気候変動と関連する現象であり、今後の気象や海洋環境への影響が懸念されるため、継続的なモニタリングと分析、情報発信が必要と説明する。 JAXAとNIPRは、「北極域研究加速プロジェクト(Arctic Challenge for Sustainability II:ArCS II)」の一環で水循環変動観測衛星「しずく」(Global Change Observation Mission-Water:GCOM-W)をはじめとしたマイクロ波放射計での観測データをもとに、40年以上のデータセットを整備し、南極や北極の海水域面積の時間的、空間的な変化を可視化、「北極域データアーカイブシステム(Arctic Data archive System:ADS)」のウェブサイトでの公開を通じて、極域環境変動監視を続けている。 今回の解析では、しずくに搭載された「高性能マイクロ波放射計2(Advanced Microwave Scanning Radiometer 2:AMSR2)」センサーのデータを使用している。2025年度にはAMSR2の後継である「高性能マイクロ波放射計3(AMSR2)」を搭載した「温室効果ガス・水循環観測技術衛星」(Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle:GOSAT-GW)の打ち上げが予定されている。 ArCS IIは、2020年6月~2025年3月に進められたプロジェクト。自然科学はもちろん工学や人文・社会科学分野の研究者が参加し、地球温暖化の正確な実態把握と仕組みの解明、将来予測に基づき、異なる研究分野や社会との連携、国際協力を通して、持続可能な社会の実現に貢献することを目指した。2025年4月からはArCS IIを発展させた「北極域研究強化プロジェクト(Arctic Challenge for Sustainability 3:ArCS-3)」が始まっている。 ADSは、GRENE北極気候変動研究事業(2011~2016年)やArCS IIの前身である「北極域研究推進プロジェクト」(ArCS、2015~2020年)、ArCS IIで南極と北極で取得された観測データやモデルシミュレーションなどのプロダクトを保全、管理するためのデータアーカイブシステム。

UchuBizスタッフ