「土を耕すのはトラクターではなく微生物」生物多様性の大切さを深く学べるBOOK8選(FRaU)

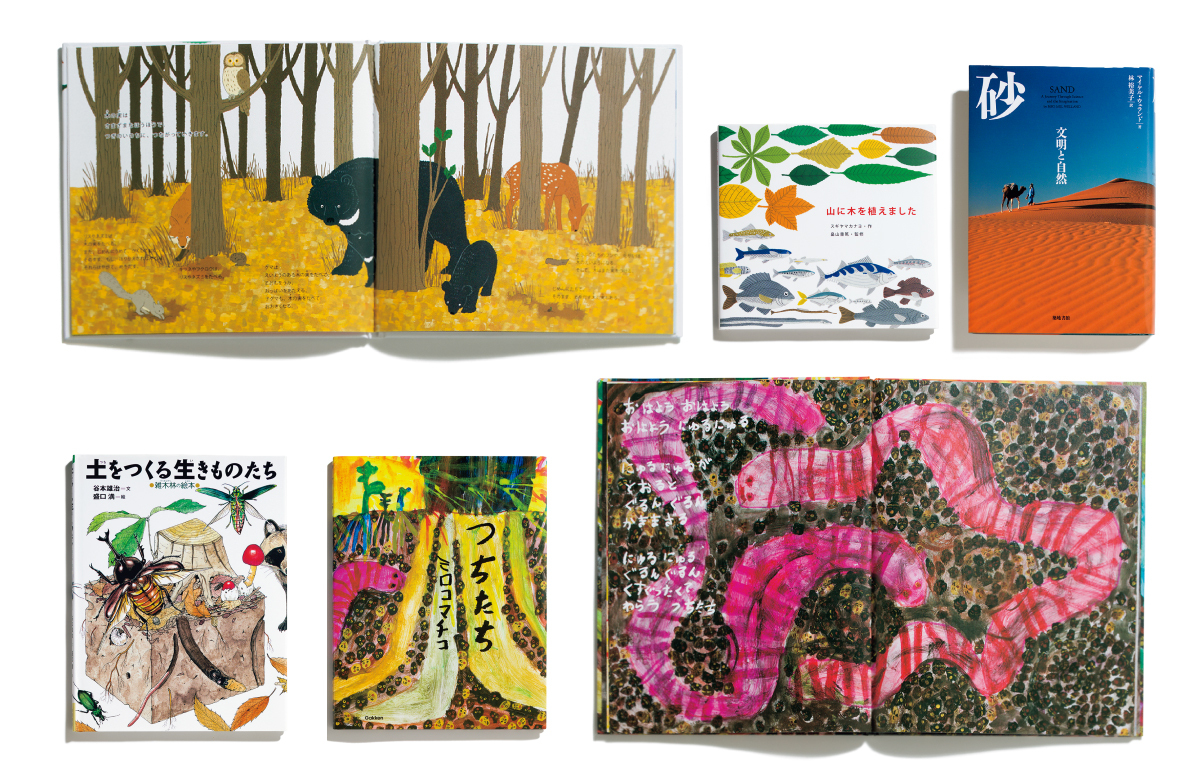

『山に木を植えました』 宮城県で牡蠣や帆立の養殖業を営みながら、“森は海の恋人”を合い言葉に30年以上、植林活動を続けてきた畠山重篤さん。その活動に込めた思いをイラストで伝える絵本。なぜ海の保全で植林なのか? それは森林の土によって濾過された雨水が海へと流れ込むから。豊かな土壌を通った栄養豊富な水が、海にどれだけの恩恵をもたらすのかを親しみやすい絵で分かりやすく学べる。

作/スギヤマカナヨ 監修/畠山重篤 1540円(講談社)

『自然農法 わら一本の革命』 自然農法の父・福岡正信は、今注目を集めるリジェネラティブ農業(環境再生型農業)が生まれるずっと前の1970年代に、不耕起による自然農法を提唱した人物。土を耕さず、草を抜くことも、肥料をやることもせず、自然に倣って作物を育てる農法で、その可能性や自然に身を委ねて生きる思想がこの一冊に凝縮されている。約50カ国で翻訳されている世界的ロングセラー。写真は初版。 著/福岡正信 1400円(柏樹社)

『シン・オーガニック 土壌・微生物・タネのつながりをとりもどす』 有機農業の啓発に尽力する著者が、視野を地球史にまで広げ、土壌、微生物、種の関わりを解く。例えば一粒の大麦の種には最大90億の微生物がいて、発芽後に土に放たれると周辺環境を芽に伝達。それが大麦の生命維持に役立つ。農を入り口に自然の神秘に驚嘆できる本。 著/吉田太郎 2530円(農文協)

『土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る』 カナダ極北の永久凍土からアジアの熱帯雨林まで、スコップを手に世界を旅してきた土の研究者による、土を主役とした壮大な地球史。どれだけ科学が進歩しようとも、人の手で作り出せないものが「生命」と「土」だと著者。その理由や「土とは何か?」という根源的な問いへの答えを、ユーモアを交えて軽快に語る。 著/藤井一至 1320円(講談社)

Page 2

『つちたち』 土の中でうごめくミミズ、太古の地球をドシドシと歩く恐竜。一粒一粒に顔まで描いた土はまるで命があるかのよう。光や風、水などのエレメントとともに飛んだり跳ねたりしながら生き生きと描写されている。大地のマグマを感じるダイナミックな表現は、国内外で評価される絵本作家・ミロコマチコによるもの。色やタッチに生命力がみなぎり、土から放たれるエネルギーを頭ではなく心で受け取ることができる。

作・絵/ミロコマチコ 2200円(Gakken)

『土・牛・微生物 文明の衰退を食い止める土の話』 「これからの時代、土を耕すのはトラクターではなく微生物だ」。そう唱える著者はワシントン大学教授で、世界的に注目される地質学のスペシャリスト。気候変動や食糧危機は土壌再生型農業で解決できる! と前向きに説く。世界の意志ある農家を訪ねた旅行記としても読める本。 著/デイビッド・モントゴメリー 訳/片岡夏実 2970円(築地書館)

『砂 文明と自然』 自然誌の秀作に与えられるジョン・バロウズ賞を受賞した名著。地球を覆う物質のひとつ、砂の特性を多角的に解く。浜辺や砂漠が育む生態系といった生物学的な話題がある一方で、砂にまつわる文学や芸術といった文化面への影響にも言及。話題は数学や神話、電子機器にまで広がり、私たち人間が自然から受け取る恩恵はこれほどまでに多様なのかと思い知らされる。 著/マイケル・ウェランド 訳/林裕美子 3300円(築地書館)

『土をつくる生きものたち』 雑木林で繰り広げられるミクロの世界の循環を、図鑑のような繊細な絵で伝える絵本。主人公は枯れ葉の下でうごめく生き物たち。ミミズ、ムカデ、コガネムシ、体長僅か1ミリほどのセンチュウや苔に生息するクマムシなど。彼らの仕事は落ち葉や鳥の糞、動物の死骸などを食べ、それらが土に還る手助けをすること。それぞれ微妙に役割が異なるのもおもしろい。森林に生物多様性が大切である理由を深く理解できる。

文/谷本雄治 絵/盛口満 1540円(岩崎書店) ●情報は、『FRaU SDGs MOOK つながるから、生きられる 生物多様性とダイバーシティ。』発売時点のものです(2025年5月)。