火星で吹き荒れる「ダストデビル」、時速160キロの高速で移動か

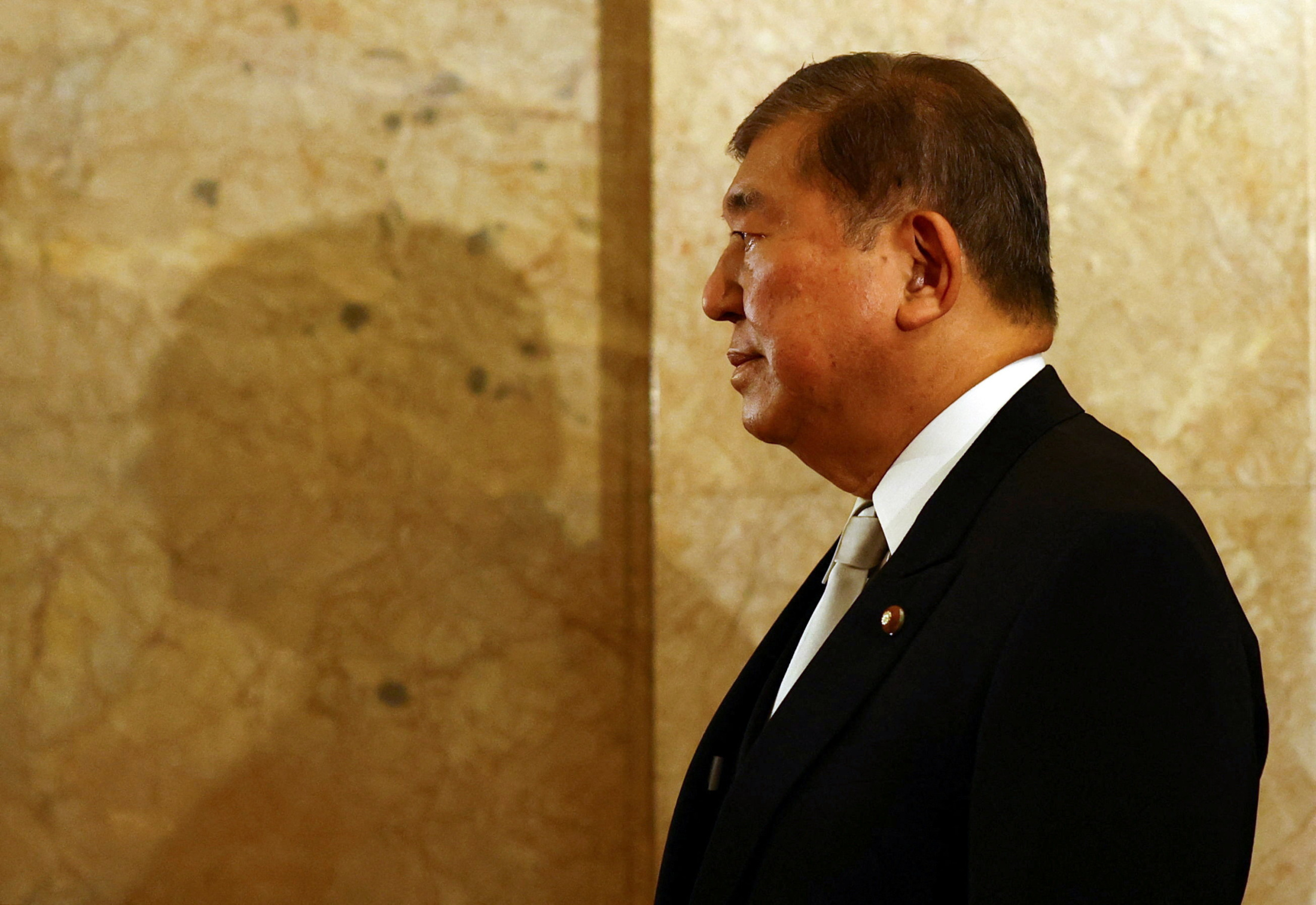

エクソマーズ・トレースガス・オービターが捉えたダストデビル/ESA/TGO/CaSSIS

(CNN) 火星を周回する2機の探査機が撮影した20年分の画像の分析から、赤い惑星で激しい風が吹き荒れていることが明らかになった。

荒涼とした火星の風は、火星特有の赤い砂塵(さじん)がなければ目に見えないだろう。火星の赤い塵(ちり)は風の渦に巻き上げられ、「ダストデビル」と呼ばれる現象を引き起こしている。

こうした竜巻のような旋風は地球上でも発生するが、科学誌サイエンス・アドバンシズに掲載されたダストデビルのカタログによると、火星の旋風は地球よりもはるかに速く移動し、惑星全体でより多く発生しているという。研究を主導したスイス・ベルン大学の宇宙居住性センターの研究員、バレンティン・ビッケル博士が明らかにした。

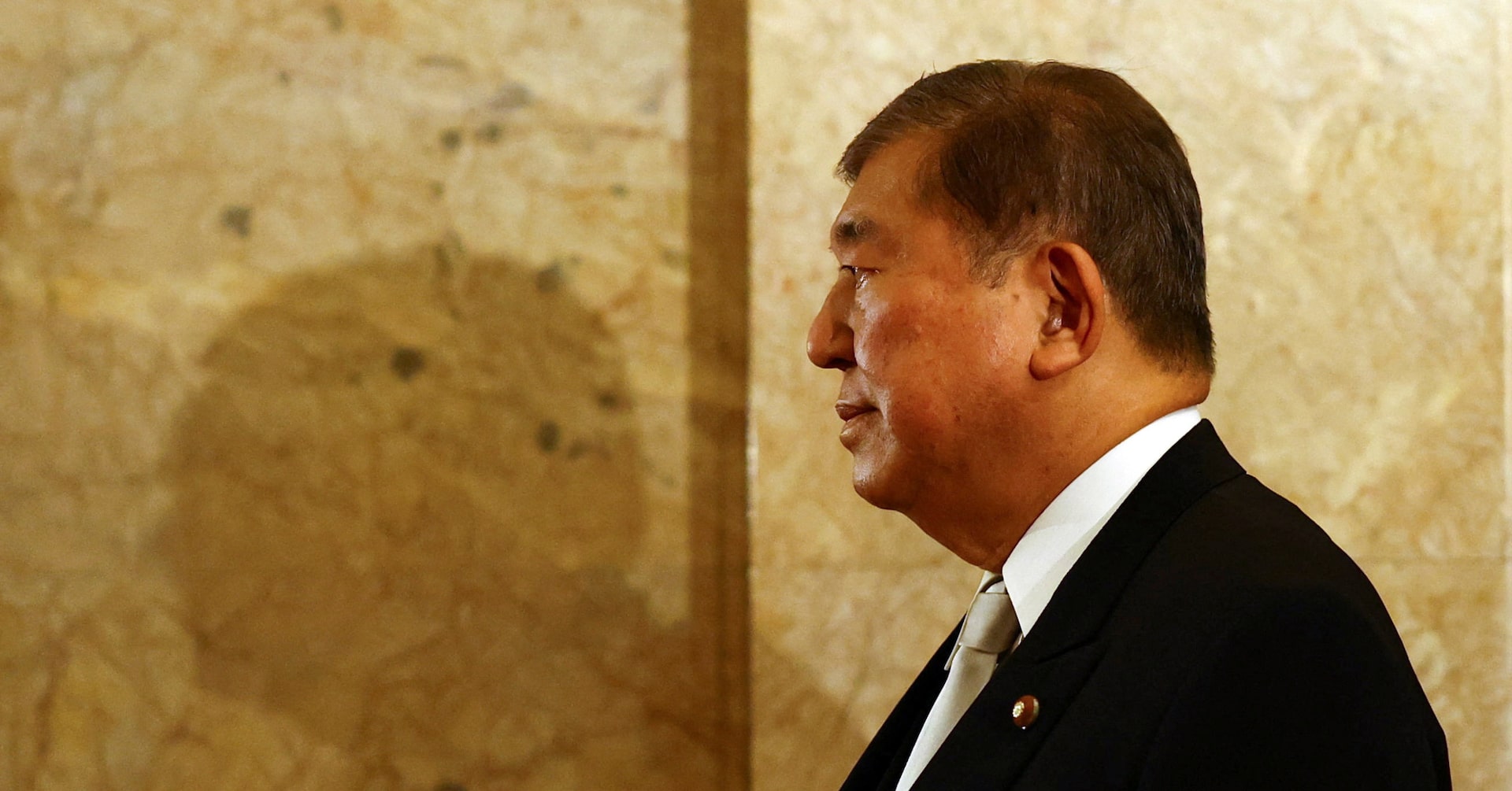

研究チームは、欧州宇宙機関(ESA)の火星探査機「マーズ・エクスプレス」が2004年以降に撮影した画像と、「エクソマーズ・トレースガス・オービター」が16年以降に撮影した画像を使って新たなカタログを作成した。

研究チームは、ヒトの脳神経のつながりをまねた「ニューラルネットワーク」を訓練し、軌道データの中から渦を検出。それぞれの渦を調べて、古代の火山の頂上や平原など火星各地で合計1039個のダストデビルを地図上に記録した。そのうち373個については渦の運動方向も特定した。

解析の結果、ダストデビルやそれに伴う風は時速約160キロの速さで移動する可能性があることがわかった。これは、これまで火星探査車が観測したどのダストデビルよりも速かった。

ビッケル氏は「この観測結果は、これらの風が大量の砂塵を地表から大気中へ巻き上げている可能性を示している。火星の砂塵の循環を理解するための新たなピースが加わった。どこで、いつ、どの程度の砂塵が巻き上げられ、大気中に放出されるのかを知る手がかりになる」と語った。

専門家によると、火星での砂塵の動きを追跡することは、今後のロボット探査や有人探査を計画する上で極めて重要だという。

旋風をのぞく

火星の塵を研究することで、現地に降り立たなくても火星の気候をモデル化することができるようになる。

地球では雨が大気中の塵を洗い流すが、火星では一度風に巻き上げられた塵が長く大気中にとどまり、惑星全体を移動することがある。

大気中に塵が舞うと、火星の気候や天候に影響を与える。塵は太陽光を遮るため、昼間の地表温度は低くなる。また、塵は惑星を断熱するため夜間は気温が高くなる。

今回の新しい研究結果により、科学者はダストデビルが火星の大気中に塵を巻き上げる上で、これまで考えられていたよりも大きな役割を果たしている可能性があるとみている。

ビッケル氏によると、ダストデビルは、火星の表面に最も近い場所での大気の力学を垣間見ることができるだけでなく、軌道上からも観測できる点が魅力だという。

「別の惑星で動く塵の旋風を観測し、追跡できるのは驚くべきことだ。軌道上からダストデビルを観察することで、通常は観測できない風速や風向など、多くのことを学べる」とビッケル氏は語った。

分析によると、ダストデビルは火星全域で発生しているものの、特にアマゾニス平原に多く見られた。アマゾニス平原は火星で最も滑らかな平原の一つで、塵と砂に覆われている。

1秒間隔の画像はダストデビルの動きを示している(ESA/TGO/CaSSIS)

ビッケル氏によると、ダストデビルは地表近くの熱せられた空気が上昇し、回転しながら塵を巻き上げることで発生するという。

「アマゾニス平原は広大で非常に平坦であり、夏季には多くの光を受けるため、デビルダストの発生に理想的な条件がそろっているようだ」(ビッケル氏)

研究チームはまた、ダストデビルには季節性があり、北半球と南半球のいずれでも春と夏に激しい旋風が発生することを突き止めた。通常、これらの渦は数分しか続かず、午前11時から午後2時ごろまで発生する。これは、地球の乾燥地帯で夏に見られるダストデビルとよく似ている。

有利な空からの観察

どちらの探査機も、火星での風速を計測するために設計された装置は備えていない。しかし、ビッケル氏のチームは、通常は「厄介もの」とされるものの中から宝物を発見した。

両機はそれぞれ、火星を特定の色や方向で観測する異なるチャンネルからの視界を組み合わせることで画像を作成する。例えば、マーズ・エクスプレスは九つの画像チャンネルから単一の画像を生成でき、チャンネル間で7秒から19秒の遅延が生じる場合がある。

そのため、もし火星でダストデビルのような動きが起きていると、最終的なモザイク画像には「色のずれ」として現れる。これを手がかりに、渦の動きや速度を追跡できるという。

マーズ・エクスプレス搭載の高解像度ステレオカメラが2018年11月20日にダストデビルを追跡した(ESA/DLR/FU Berlin)

ビッケル氏によると、速度の速いダストデビルは非常に直線的に移動する傾向がある一方、遅いものは左右に揺れ動くという。

これまでの観測では、ダストデビルは通常、時速50キロ未満の速度で持続し、最大でも時速100キロに達する程度とされてきた。しかし最新のデータでは、ダストデビルそのものやその周囲の風が、これを大きく上回る速度に達していることが示された。

「これらの強い直線的な風は、従来の想定をはるかに超える量の塵を火星の大気に巻き上げている可能性が高い」とビッケル氏は述べた。

ただし、火星の大気は地球の100分の1以下と極めて薄く、たとえ強風でも人間にとってはそよ風のように感じられるだろう。十分な大気がないため風には力がほとんどないが、それでも塵を巻き上げるには十分だという。

「ダストデビルが人間を吹き飛ばすようなことは、まずないだろう」(ビッケル氏)

最適な着陸地点を探して

研究チームが作成したデータベースによると、04年から24年の間に、火星の北半球ではおよそ2200〜5万5000トン、南半球では1000〜2万5000トンの塵が大気中に巻き上げられたと推定される。

米SETI協会の惑星科学上級研究員ロリ・フェントン博士は、今回の研究について、火星の気候モデルが長年にわたり、火星上の堆積(たいせき)物の移動を促す風を過小評価してきたことを示していると述べた。この情報は、古代の火星の環境をモデル化し、地表が時間とともにどのように変化してきたかを理解するためには欠かせないという。フェントン氏は今回の研究に関与していない。

フェントン氏によれば、火星では、砂や塵の移動が、堆積や侵食といった地表の変化や、大気中の塵の量の変化による気候変動を左右する最も重要な要因の一つだという。

また、塵は火星探査ミッションにとっても大きな懸念材料だ。大気中に舞う塵が惑星規模の砂嵐を引き起こす可能性があり、この現象が19年の探査車オポチュニティのミッション終了につながった。探査機インサイトも22年に太陽電池パネルに塵が堆積したことで運用を停止した。

一方で、ダストデビルが役立つ場合もある。09年には、火星探査車スピリットの太陽電池パネルに付着した塵を偶然吹き払ったこともあった。

ビッケル氏は、今後も軌道上のデータから得られる新たな画像をカタログに追加し、将来の探査計画に活用できるようにすると述べた。

「われわれの測定結果は、着陸前に着地点の風の状況を把握するのに役立つ可能性がある。これにより、ローバーの太陽電池パネルにどの程度のほこりが積もるか、そしてどのくらいの頻度で自動清掃する必要があるかを予測できるかもしれない」(ビッケル氏)