【中国ウオッチ】習主席の個人独裁に歯止め◇党指導部が新規定審議:時事ドットコム

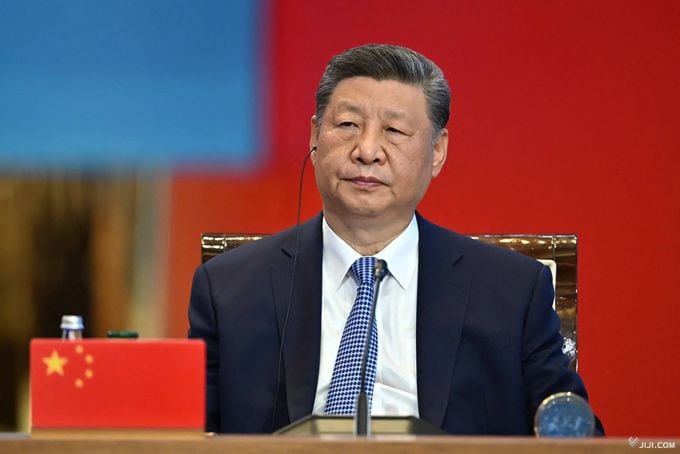

中国共産党指導部は党中央の調整機関運営に関する新しい規定の審議を行った。調整機関を使った習近平国家主席(党総書記)の個人独裁志向に事実上の歯止めをかけるもので、集団指導体制への回帰を目指す動きとみられる。幹部人事に続き、制度面でも「非習近平化」が始まったようだ。(時事通信解説委員 西村哲也)

党指導部である政治局は6月30日、会議を開き、新規定の「党中央政策決定議事調整機関工作条例」を審議した。遠くない時期に制定されるのは確実。同機関は、習政権が1期目(2012~17年)に新設した中央国家安全委員会や、2期目(17~22年)に「指導小組」から格上げした中央外事工作委、中央財経委などを指す。

これらの調整機関の大半は、習主席がトップを兼任。習政権1~2期目の李克強首相(退任後の23年死去)が管轄する国務院(内閣)から権限を奪う形で、習主席率いる党中央が権限を拡大した。

社会主義体制の中国ではもともと、共産党が政治の実権を握り、国家機関はすべて同党の指導下にある。全国人民代表大会(全人代=国会)や最高人民法院(最高裁)と違って、政府機関を束ねる国務院は一定の実権を持っていたが、習政権下の機構改革で首相や国務院の影響力は縮小した。

また、習政権1~2期目の最高幹部(党政治局常務委員)は、政治家としてのキャリアが習主席とほぼ同等の大物が多かった。特に胡錦濤前国家主席と同じく共産主義青年団(共青団)出身の李克強氏は、大派閥だった共青団派(団派)の現役筆頭で、習主席にとって煙たい存在だった。しかし、各調整機関は政治局常務委員7人の一部しか加わらないので、習主席の発言権が大きくなる。

習主席は市場経済化の改革に消極的な保守派(左派)なので、政策は当然、全体的に左傾化していった。経済政策がアンチビジネス傾向を強め、政策の実務を担う国務院の機能も低下した結果、国内経済は混乱して失速。公式統計では、直近の経済成長率は5%超とされているが、実際にはそれよりはるかに低いと思われる。

調整機関の越権是正

国営通信社の新華社電によると、先の政治局会議は調整機関工作条例について、次のように説明した。

(1)調整機関の設立は、党中央の重要業務に対する集中的・統一的指導を健全化するための制度的取り決めである。

(2)この条例は調整機関の設立・職責・運営をさらに規範化するものだ。

(3)調整機関はその職責の位置付けを正確に把握し、重要業務に対して、より効果的な統率・調整を実施し、統一的に計画するが、代行はせず、やるべきことをやるが、それを越えたことはやらないようにして、政策決定議事の質と効率を向上させ、実際に即した効果的な政策措置を提言しなければならない。

新華社電は、これまでの調整機関の職責・運営に混乱があり、越権行為や非現実的な政策提言もあったことを強く示唆している。中国共産党の組織運営に関する公式報道としては非常に珍しい。要するに、調整機関は指導機関である政治局や政治局常務委の方針に基づく本来の調整作業に集中すべきであり、その乱用は許されないということだろう。

そもそも、調整機関の役割を大幅に拡大した機構改革から7年もたってから工作条例をつくること自体が、党指導部の姿勢の大きな変化を示している。

なお、今年の最重要会議である党中央委の第20期第4回総会(4中総会)が夏に開かれるという説が流れていたが、政治局会議で4中総会の日程発表はなかった。

「集団指導堅持」強調

習主席の個人独裁路線で最も邪魔者扱いされた李克強氏はもし存命であれば、7月3日に70歳となっていた。党機関紙の人民日報はこの日、李氏生誕70年の記念論文を掲載した。

興味深いことに、論文には「亡くなった党・国家指導同志の生誕記念活動に関する党中央の規定に基づいて掲載する」という編集者の注記が付けられた。首相など元最高幹部の物故者に関しては、生誕70年、80年など10年置きに記念論文を発表するという規定だ。よく知られた規定なので、蛇足の感があるが、人民日報社としては、習主席が政治的に落ち目になっている時期に習主席のライバルだった李克強氏をたたえる大論文を出すことが、同社の政治的立場に関する誤解を招くことを恐れたのかもしれない。

論文の主な内容は23年10月に党中央や国務院などが共同で発表した訃告と同じ。ただ、「李克強同志は党の集団指導を堅持した」という新しい見解が目を引く。集団指導を否定した習主席の考えには合わない文章だ。「異なる意見によく耳を傾けた」「各レベルの政府機関は批判を含む各方面の意見を広く聴く必要があると言った」といった評価も、独断専行型の習主席との違いを強調するかのようだ。

軍内の習派全滅

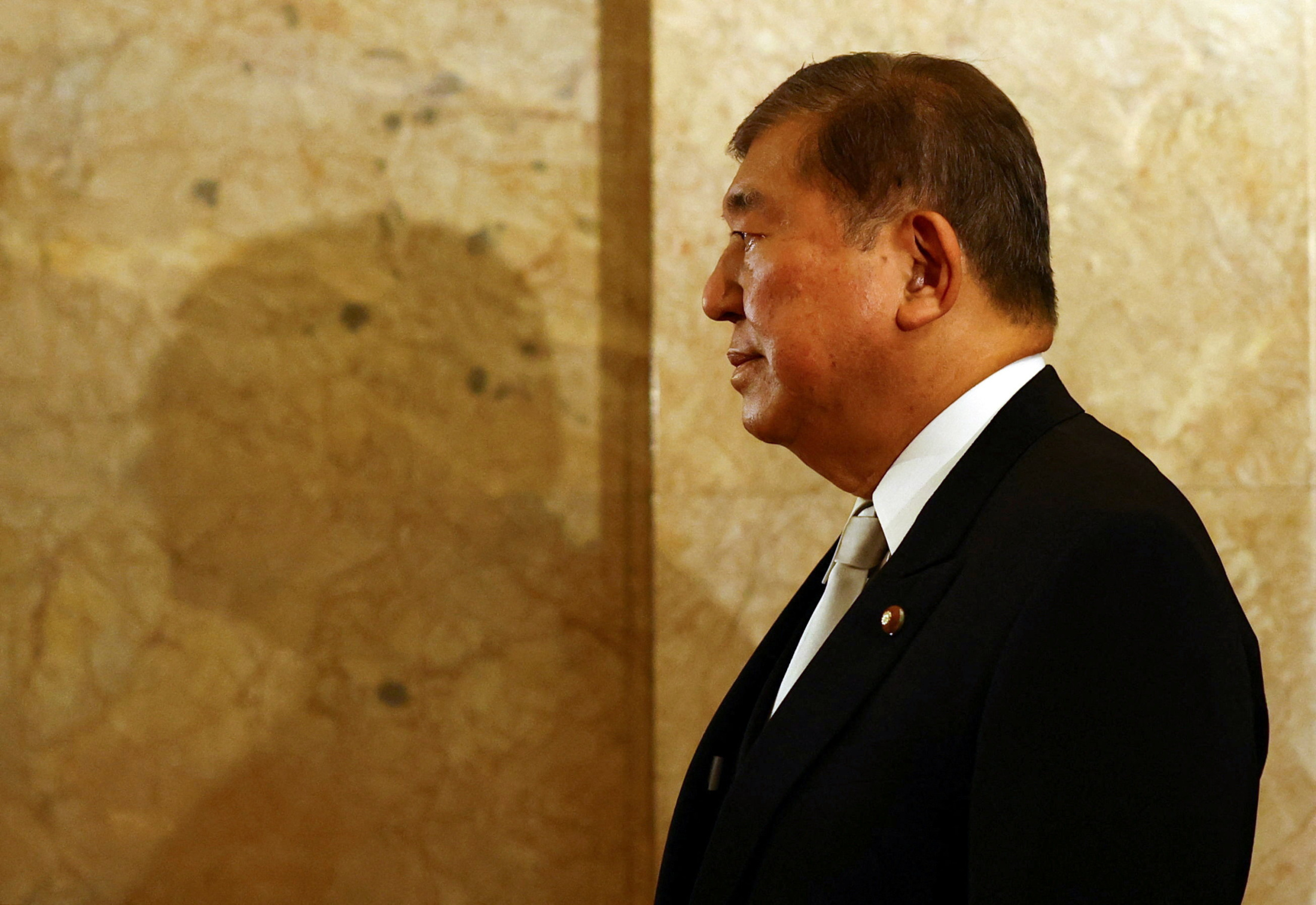

人事面の習派粛清も続いている。全人代常務委は6月27日、苗華上将(大将に相当)の国家中央軍事委員解任を決めた。昨年11月、規律違反の疑いで中央軍事委の委員と政治工作部主任の停職処分を受けていた。中央軍事委は形式上、党と国家の二つの看板を掲げているが、党中央軍事委員の公式リストからも苗上将の名前は消えており、要職をすべて解任されたとみられる。これにより、軍内で習主席の代理人として強大な権力を振るっていた苗上将は完全に失脚した。

苗上将と同じ軍内福建閥の筆頭格だった何衛東中央軍事委副主席(政治局員)も3月の全人代閉幕後、公の場に全く姿を見せておらず、失脚が確実。福建省の部隊出身で海軍政治委員も務めた苗上将の福建閥や海軍人脈に連なる軍人は、OBも含めて次々と粛清されており、先の全人代常務委会議でも、李漢軍海軍参謀長の全人代代表(国会議員)罷免が発表され、その失脚が確定した。

中国軍でこれほど激しい粛清が行われるのは改革・開放時代では初めてで、軍内の習派は全滅状態になったと言ってよい。「銃口から生まれた」とされる中国共産党政権において、軍隊と疎遠な党のトップがリーダーシップを発揮するのは難しい。

王岐山人脈を重用

7月1日には新疆ウイグル自治区党委書記の交代が発表された。6月末の政治局会議で決まったとみられる。4月に明らかになった党中央組織部長と党中央統一戦線(統戦)工作部長の入れ替え人事に続く政治局員レベルの異動だ。前書記の馬瑞興氏(政治局員)の転出先は不明。新書記の陳小江氏は中央統戦部副部長(閣僚級)から栄転した。いずれ政治局入りする可能性がある。

陳氏は水利省出身で、習政権1期目に王岐山氏が率いていた党中央規律検査委の宣伝部長(次官級)に抜てきされた。監察次官、中央規律検査委副書記、国家民族事務委主任(閣僚)などを経て、中央統戦部の副部長に異動。中央統戦部長だった石泰峰氏(現中央組織部長)の右腕となっていた。習派とは見られていない。

王氏は現役時代、習主席の盟友といわれたが、近年は不仲との見方が多い。王氏の中央規律検査委時代の部下は最近、アジアインフラ投資銀行(AIIB)次期総裁にも起用されている。石氏は4月9日配信の本欄「中国党指導部で衝撃人事◇習近平派の勢力減退か」で指摘したように、胡前主席との縁が深い。

(2025年7月8日)