「人間関係は深いほうがいい」は大間違い…「うわべの付き合いだけで十分幸福度が高まる」心理学的な理由 「近すぎる人間関係」は、余計なストレスを生む

幸せに生きるにはどんな人間関係を構築するといいか。心理学者の内藤誼人さんは「心理学的にいえば、うわべの付き合いでも、十分に満足は得られることがわかっている。たいていの人は、うわべの付き合いよりも『深い付き合い』を好むが、タモリさんは逆で、むしろ『近すぎる関係』をあえて避けるようにしている」という――。

※本稿は、内藤誼人『タモリさんに学ぶ「人生のたたみ方」』(廣済堂出版)の一部を再編集したものです。

写真=iStock.com/ultramarinfoto

※写真はイメージです

老後はなるべく同じグループと付き合おう

心理学では、自分の属する集団のことを「内集団」、属さない集団のことを「外集団」と呼んでいます。相手が内集団になるのか、それとも外集団になるのかは、カテゴリーによって変わってきます。

たとえば、日本人にとっては日本人が内集団になりますし、外国人は外集団ということになります。また、同じ世代の人が内集団、違う世代は外集団という分け方もできるでしょう。

関東で生まれ育った人は関東人が内集団で、北海道や九州の人が外集団ということになります。

さて、付き合っていて気がラクなのは、内集団。

というわけで、付き合いはなるべく内集団に限定したほうがいいかもしれません。タモリさんはというと、やはり自分の内集団の人と付き合うように意識しているようです。

「基本的な俺の姿勢は、若い奴らは若い奴らでやればいい、ということ。俺たちもそうやってきたわけだしね。同じ年代同士でやればいいんで、かかわりあいなんて必要ない」 (高橋章子 1990 『どっかおかしい』 講談社文庫)

外集団の人とはムリにお付き合いしなくてかまいません。なぜかというと、一般論として、私たちは内集団の人は受け入れますが、外集団の人に対しては心理的に拒絶するという傾向があるからです。

Page 2

イリノイ州立大学のスーザン・スプレッチャーは118名の大学生を集め、面識のない2人をペアにして、ランダムに話し手と聞き手に分けました。

話し手は、実験者から質問を受けたら(たとえば、「もし好きなところに旅行できるなら、どこ? その理由は?」など)、その質問に対して最大4分間、話すことになっていました。

聞き手に割り振られた学生はというと、おしゃべりは禁止。できることは、相づち、アイコンタクト、そして微笑みだけでした。

やりとりがすんだところで、お互いに相手をどれくらい好ましく感じたかを教えてもらうと、聞き手は話し手のことをそんなに高い点数をつけませんでしたが、話し手は聞き手をものすごく好意的に評価することがわかりました。

私たちは、静かに黙って自分の話を聞いてくれる人に好意を感じるのです。

写真=iStock.com/koumaru

※写真はイメージです

ただ聞き役に徹するだけで、読者のみなさんも人気者になれます。相手がしゃべっているときには、自分からは何も言わず、ただ相づちを打っていればよいのです。

カウンセラーやセラピストや医師は、ときとして相談を受けている患者から恋愛感情を持たれてしまうこともあるのですが、その理由は患者の話をしっかりと聞いてあげるから。

話を聞いてもらえると、私たちはその相手をすぐに好きになってしまうという証拠でしょう。

タモリさんの教え 聞き役に徹するだけで、人間関係は円満になる

タモリさんというと、ものすごく幅広い人脈を持っているようなイメージがあります。私たちには想像ができないほど、たくさんの人とお付き合いしているように思ってしまうのですが、どうもそういうイメージとは真逆のほうが真実に近いようです。

実際のところ、タモリさんはそんなに積極的に人脈を作ろうともしていません。

大橋巨泉さんによると、タモリさんはどちらかというと孤独を好むようなところがあって、そんなに人間関係には積極的でもないのです。

「タモリとたけしの違いは、たけしは軍団を作るでしょ? これは萩本欽一もそうだけど、周囲に弟子を囲ませる。タモリは一匹でいる。近すぎる関係を避ける一線があるよね」 (『文藝別冊 総特集タモリ』 2014 KAWADE夢ムック)

たいていの人は、うわべの付き合いよりも、「深い付き合い」を好みます。

ところがタモリさんは逆で、むしろ「近すぎる関係」をあえて避けるようにしているのです。

「うわべの付き合いなんて、つまらないのではないかなあ?」 「表面的な付き合いでは、楽しくもないのではないかなあ?」

「上っ面な付き合いでは、人間関係がダメになるのではないかなあ?」

なんとなくそんなふうに思ってしまう読者もいると思うのですが、心理学的にいえば、これは間違い。うわべの付き合いでも、十分に満足は得られることを知っておいたほうがいいかもしれません。

Page 3

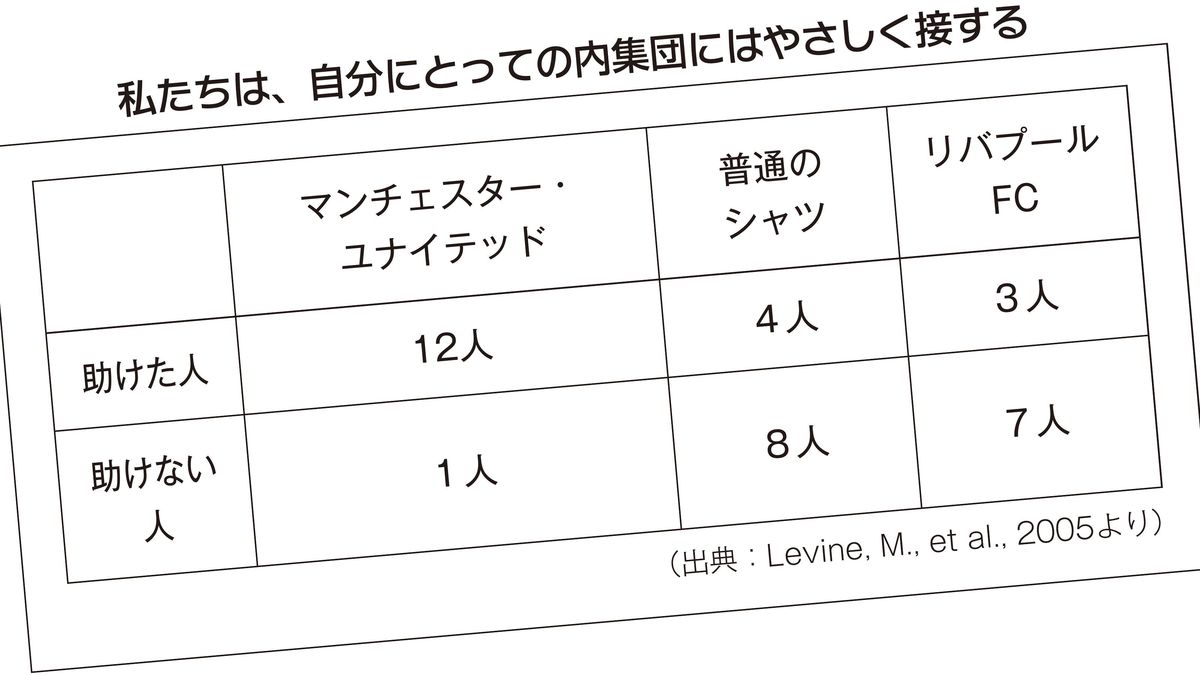

英国ランカスター大学のマーク・レヴィンは、この傾向をユニークな実験で確認しています。

レヴィンは、サッカーチーム、マンチェスター・ユナイテッドの熱烈なサポーターの男子学生を集め、サッカーに関して、「どのチームのファンですか?」「年間、どれくらい試合観戦に出かけますか?」などとインチキなアンケートを実施しました。

それから別の建物に移動してもらうのですが、その移動中には、足を挫いて座っている人を見かけることになっていました。

足を挫いて座っている人は実験協力者のサクラで本当に足を挫いているわけではありません。そのサクラに声をかけたり、助けてくれるのかを、こっそりと観察してみたのです。

ただし、サクラは、あるときにはマンチェスター・ユナイテッドのシャツを着ていました。またあるときにはライバルチームのリバプールFCのシャツを着ていました。

さらに比較のためのコントロール条件としてサッカーとは関係のない普通のシャツを着ていることもありました。

さて、実験参加者が手助けをしてくれる人数はというと、下のようになりました。

自分と同じチームのファンであることがわかるとき、すなわち「この人は、私の内集団だ」ということが一目瞭然の条件では、声をかけたり、助け起こそうとすることがわかりますね。外集団だとわかるときには、そういう援助の気持ちもあまり起きないようです。

お年寄りにとっては、言うまでもなく、自分と同じような年齢の人が内集団になりますから、ムリに若者と付き合おうとしなくてもいいのです。どうせ拒絶されるに決まっていますから、最初から若者と付き合おうとしないほうがよいのです。

タモリさんの教え 若い人と無理に付き合うと、それがストレスになる

タモリさんは、ゲストにたくさんしゃべらせて、自分はあまりしゃべりません。あくまでもゲストを立てて、自分は見事なほどに聞き役に徹するのです。

もちろん、自分から話題を切り出すこともありますが、ゲストがその話題に乗ってきたと思ったら、あとはゲストに話したいだけ話してもらいます。

タモリさんは番組の主人公というよりは、脇役というか、引き立て役というか、裏方というか、そういう役割を好みます。

「本来は大御所として中心であるべきなのに、自らを“日陰者”と称し、その役に徹しているからこそ、周囲に気を使わせないでいられるのだと思います」 (『DIME』 2014年12月号 p9)

私たちもタモリさんを真似て、自分から話すのではなく、相手に気持ちよくなってもらうために話したいだけ話させるようにするといいでしょう。自分は聞き役に徹するのです。

そうすれば相手には好意を持ってもらえますし、人間関係も円満になります。心もスッキリしますし、相手との人間関係でのストレスは大幅に軽減できるでしょう。

聞き役に徹するといっても、やってみてもらえばわかりますが、かなりの忍耐を必要とします。私たちは自分でもしゃべりたくなってしまうのです。けれども、そこは我慢してください。しっかりと聞き役に徹すれば、間違いなくみなさんは好かれます。

Page 4

カナダにあるブリティッシュ・コロンビア大学のギリアン・サンドストロムは、242名の大学生を対象にして、講義の最終日に、知っているクラスメートの名前と、それぞれの付き合いの深さを尋ねてみました。

その結果、64%の付き合いは「うわべ」であることがわかりました。けれども、たくさんのクラスメートと付き合っている人ほど、幸せを感じていることもわかったのです。うわべの関係では満足できない、などということはありませんでした。

内藤誼人『タモリさんに学ぶ「人生のたたみ方」』(廣済堂出版)

タモリさんほど長くテレビの世界で生きていれば、信じられないほどたくさんの人と出会っているはずですが、おそらくそのうちの9割9分は「うわべ」の関係だと思われます。

付き合う人が増えれば増えるほど、労力的にも時間的にも厳しくなります。すべての人と深く付き合うことなど、物理的に不可能なのです。

私たちもタモリさんを見習って、「うわべだけの付き合いでも十分」と割り切りましょう。そんなに深く付き合おうとしなくてよいのです。疲れない人とだけ付き合えばよく、そのほかの人たちとは、うわべで仲良くしていればいいのです。

タモリさんの教え 「近すぎる人間関係」は、余計なストレスを生む