平城宮跡の古墳群に全長200mの前方後円墳跡、被葬者はヤマト王権有力者の可能性

奈良市の平城宮跡周辺に広がる佐紀古墳群にかつて、全長約200メートルの前方後円墳「佐紀池ノ尻古墳(仮称)」が存在していたと、市教育委員会埋蔵文化財調査センターが1日発表した。航空レーザー測量などから確認した。4世紀後半に築造された後、平城京造営で破壊されたとみられ、被葬者はヤマト王権の中枢を担った有力者の可能性があるという。

同センターが行った平城宮跡東の発掘調査が、今回の研究成果につながった。2023年8月、平城京造営に伴って整地された地層の下から大きな溝が見つかり、4世紀後半の 鰭(ひれ) のような突起がある盾形 埴輪(はにわ) なども出土。過去の調査結果も踏まえ、古墳南端の 周濠(しゅうごう) (幅約30メートル)と判断された。

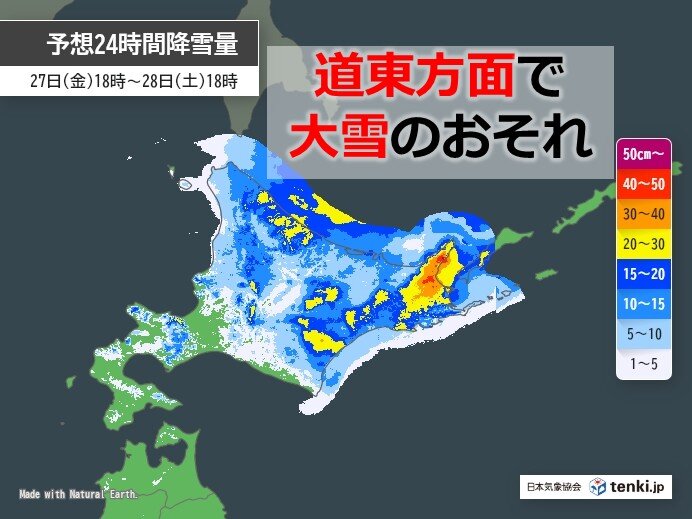

【地図】奈良市市教委の学芸員らが23年2月にクラウドファンディングで資金を募って佐紀古墳群で実施した航空レーザー測量も根拠となった。データ解析の結果、一連の周濠の一部とみられる痕跡が確認された。

同センターではこれらの研究成果を踏まえ、南北約260メートル、東西約200メートルの盾形の周濠を伴った大型前方後円墳があったと結論づけた。平城京造営時に100メートル級の古墳が失われた事例は知られていたが、200メートル級の古墳の破壊が判明するのは初めてだという。

和田晴吾・立命館大名誉教授(考古学)の話「全長200メートル超の前方後円墳が見つかることはめったにない。佐紀古墳群は、ヤマト王権の前期、中期を考える上で重要な存在で、古墳がどのように造られていったのかを読み解く際にポイントとなる研究成果だ」