住宅がこれほど資産にならないのは日本だけ…人生最大の買い物を"負の遺産"に変えた住宅政策の失敗 日本の家の寿命が圧倒的に短いワケ

資産価値の下がりにくい家の条件はあるか。住まいるサポートの高橋彰社長は「これからは、“家の性能”が価値を左右するようになる。性能と言うと、太陽光パネルや、燃費のいい給湯器など、“設備”に投資しようとする人がいるが、そうではない。投資すべきポイントは、耐震・耐久・断熱・気密の4点だ。」という――。

※本稿は、高橋彰『結露ゼロの家に住む! 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』の一部を抜粋・再編集したものです。

(前回記事「『結露が出る家』は欧州では違法建築扱い…“断熱”の専門家が“喘息とアレルギーの温床”警鐘鳴らすワケ」につづく)

日本の住宅だけが資産にならない!

断熱・気密性能が先進国中で最も劣っているお粗末な住環境では当然かもしれませんが、現在の日本では、残念ながら住宅は資産になりません。

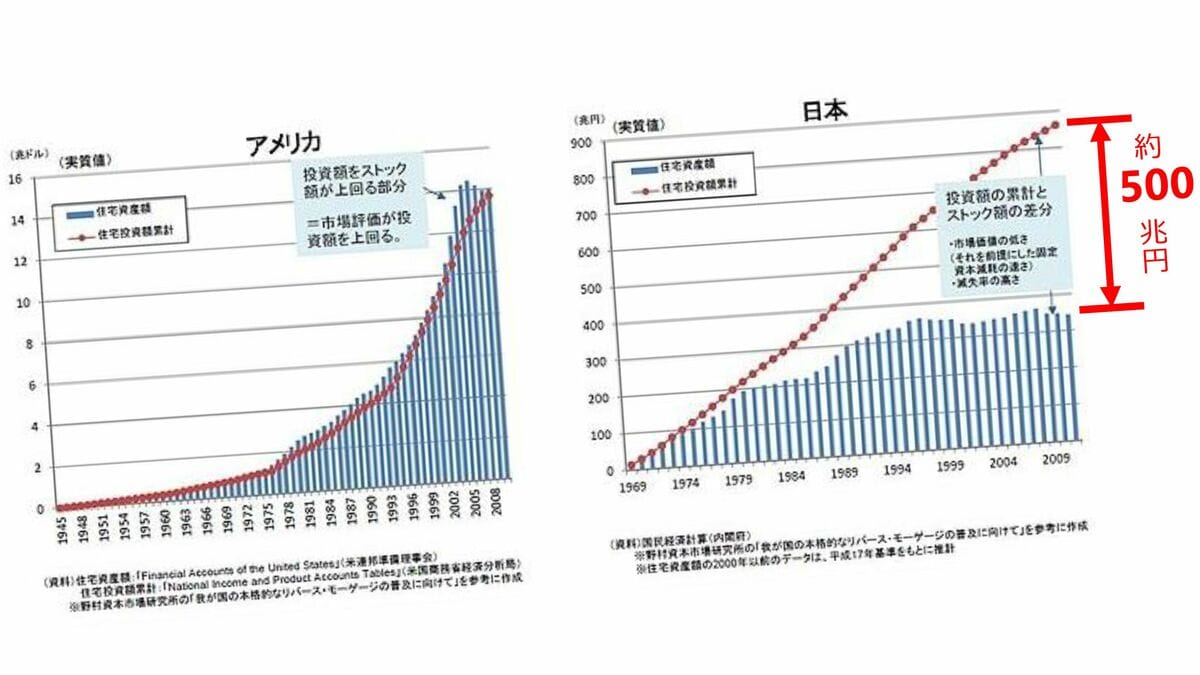

図表1のグラフを見てください。これは国土交通省のサイトに掲載されている資料なのですが、折れ線グラフが住宅の投資額、棒グラフが住宅資産額を示しています。

出典=「中古住宅流通促進・活用に関する研究会(参考資料)」2013年6月

右の図の日本の住宅について見ると、両者はどんどん乖離していますが、それはつまり、住宅に投資しているのに資産にはならないということです。

そして、その差額はなんと約500兆円!

一方、アメリカは住宅投資額がほぼそのまま資産として積み上がっています。

日本の住宅の場合、個人レベルでいうと、戸建住宅は築15年程度で新築時の2割程度まで評価額が下がります。全体で見ると、投資した金額の半分以上が消えていくという事実は、我々が直面している深刻な問題です。

出典=田嶋要事務所

図表2のグラフを見てわかる通り、欧州諸国もアメリカと同様です。

イギリス、フランス、ドイツも、おおむね住宅投資額に連動して、住宅資産額が積み上がっています。

これらのグラフからわかるように、日本では欧米に比べて圧倒的に住宅が資産にならないのです。せっかく投資した額の半分以上は、資産になるどころか、どこかへ消え去っています。

住宅ローンを一所懸命返済しても、肝心の住宅が資産にならないのですから、欧米に比べて家計のバランスシートは健全になりにくいと言わざるを得ません。

日本の住宅は欧米に比べて超短寿命

ではなぜ、日本の住宅だけが資産にならないのでしょうか?

理由は1つではありませんが、最大の理由として、日本の住宅が極端に短寿命であることが挙げられます。

少し古い資料ですが、図表3のグラフを見ると一目瞭然です。欧米の住宅の平均寿命が80年~100年以上であるのに対して、日本は何と30年で建替えられてしまっています。

国土交通省 平成8年度「建設白書」より

日本の住宅が短寿命なのにはいくつかの原因がありますが、住宅政策の考え方によるものが大きいと思われます。

住宅政策についてお伝えする前に、みなさんは、建物の運用に「ストック型」と「フロー型」という考え方があるのをご存じでしょうか。

経済活動においては資本が流れる量を「フロー」、貯まった量を「ストック」と言いますが、これを建物の運用に置き換えると、古くなった建物は壊して建て替えるスクラップ&ビルドの手法を取る「フロー型」と、既存の建物をできるだけ長く使う「ストック型」になります。

欧米では「ストック型」の考え方であるのに対して、日本では戦後から高度経済成長期にかけて、「フロー型」の住宅政策が取られてきました。

Page 2

少しわかりやすく、住宅をバケツにたとえてみましょう。

Q.水位を上げるには何をしますか?

A.もっと水を注ぐ B.バケツの穴を塞ぐ

もし穴の開いたバケツの中の水位を上げたいのであれば、もちろん、「B:バケツの穴をふさぐ」を選ぶはず。小学生でもわかる回答だと思います。

ではこのバケツを住宅だと仮定して、水を冷暖房による熱だとイメージしてみてください。気密・断熱性能を高めない住宅は、穴の開いたバケツと同じです。

そして、その状態のままで一生懸命に家をエアコンで暖めたり冷やしたりしても、そのエネルギーは水のように漏れていってしまいますよね。

バケツの水位を保つのと同様に室内の温度(エネルギー)を保ちたいのなら、気密・断熱性能を高めて穴をふさぐべきなのに、どんどんエネルギーを注いで増やすことで、温度を保とうとしているわけです。

この状態では漏れていくエネルギーがもったいないので、穴をふさぐことに意識を向けてください。つまり、気密・断熱性能を高めることを燃費性能という観点からも考えてみましょう。

こだわるべき“躯体性能4つ”

ここまで断熱性能や気密性能に触れてきましたが、他にもこだわりたい躯体性能があります。

特に重要なのは、断熱性能と気密性能も含めて4つの性能です。次に説明していきます。

④気密性能:隙間風が入らないこと

以上4つの躯体性能を十分に確保したうえで、設備性能を考えるべきなのです。あくまでも、躯体性能が先だという優先順位を間違えないようにしましょう。

耐震性能、耐久性能については本書第6章で言及しますが、ここでは断熱性能と気密性能の関係性についてお伝えしておきます。

断熱性能と気密性能は、切っても切れない関係があります。なぜなら、断熱性能だけ高めても、気密性能が低くてすきま風だらけの家であれば快適ではないし、省エネにならないからです。

たとえば冬の服装で、暖かさを確保するためにセーターを着るときに、ニットの網目から冷たい空気が入ってこないように、さらに風を通さないウィンドブレーカーを着れば万全ですよね。

断熱性はセーターであり、気密性はウィンドブレーカーにあたります。この2枚をセットで着用するように、本来、断熱と気密はセットで考えるべきものなのです。

すきま風は“クレーム対象外”

日本の住宅の断熱性能が不十分であることは前回記事ですでに触れましたが、それ以上に気密性能に関する取り組みが、極めて遅れています。

断熱性能については(ちなみに耐震性能、耐久性能についても)国が定める基準が存在するのに、気密性能についての定めはないのです。

改正建築物省エネ法(2021年4月1日施行)では、住宅の断熱性能の基準は定められているのに、なぜか気密に関しては触れてもいません。

諸外国では考えられないことだと思います。

せっかく家を新築しても、断熱をしっかりしたとしても、それがすき間だらけだったら、外気は入ってくるし室温は逃げてしまう。とても快適とは言えない状態です。

それなのに、クレームを入れたとしても、日本では基準自体がないのですから、勝ち目はありません。

すき間だらけの冬寒く、夏暑く、燃費の悪い住宅になったら、後悔してもしきれません。

Page 3

日本はなぜ、フロー型の道を選んだのでしょうか。

日本経済の成長が加速すると、たくさんのお金が循環して土地や建物が投機の対象となり、「質より量」でどんどん新しい建物が求められたからです。

しかし、資産として保持していくためには、フロー型ではなくストック型が望ましいことはわかりますよね。

「質より量」でスクラップ&ビルドをくり返してきた日本でも、やがて「量」は充足してきたため、「ストック型」に住宅政策を移行して住宅の長寿命化を図ろうとしています。

しかし、欧米に比べればまだまだと言わざるを得ません。

「長期優良住宅」の認定制度をつくるなど、国土交通省が「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」を増やそうと尽力しています。ですが、そもそも長期優良住宅の認定基準で本当に長寿命になるのかという点にも大きな疑問があります。

このことについては、本書第6章で説明していますが、本稿では、資産価値を維持するために、施主が「いまできること」に焦点を当ててお話したいと思います。

よかれと思ってやってしまう“住宅設備の落とし穴”

住宅の性能は、「躯体性能」と「設備性能」の2つに大きく分けられます。

日本では光熱費のかからない性能のいい家にしようと思うと、不思議なことになぜか設備性能にばかり目を向けて、省エネ設備の導入に力を入れてしまいます。

たとえば、「屋根に太陽光発電を載せよう!」とか、「給湯器を最新のものにしよう!」と考えがちではありませんか?

設備の分だけコストはかかりますが、「せっかく新築するなら省エネ住宅がいい。最初に設備投資のお金がかかったとしても、後々の節約になるから」と考えるわけです。

もちろんこれも、正しい考え方ではあります。省エネ設備のおかげで、後々の省エネで節約できるメリットはありますから。

ところが、設備の場合には落とし穴があります。

せっかくお金をかけて設備投資しても、一般的に機械設備は15年程度で更新が必要になってしまいます。その時点で、もう無価値になるということです。

住宅ローンを半分も返済していないのに、設備は無価値になるだけでなく、買い替えでさらに費用がかかってしまう。確かに省エネはできても、長く住み続けて省エネを継続するためには、くり返し設備投資しなければならなくなります。

設備よりも重要な投資先とは…

燃費性能を高めるためには、結局はメンテナンスや買い替えを覚悟したうえで、省エネの機械設備を導入するしかない。そう考えるのは早計です。

こんなに設備に投資するのは、世界的にも日本だけ。

設備ではなく、住宅そのものの躯体性能を高めることを考えてみることのほうが、実は重要なのです。

つまり、冷暖房の熱を大切に使う高気密・高断熱住宅にすればいいのです。

高気密・高断熱住宅と省エネ設備との耐用年数を比較してみれば、その差は歴然としています。

窓や断熱材の断熱性能や気密性能も、もちろんある程度の経年劣化はありますが、機械設備と違って、30年から場合によっては60年~100年以上も、その基本性能は維持されるのです。

だから、はじめに住宅そのものの躯体性能にコストをかけたとしても、光熱費の削減分で十分にそれを取り返していけます。

それなのに、日本人が設備にばかり投資してしまうのは、消費者自身がこうしたことを知らないこともありますが、国や自治体の制度にも少し問題があるのかもしれません。

気密・断熱等の躯体性能向上よりも、太陽光発電等の省エネ設備導入に対して、補助金を出す国の省庁や自治体は多いのです。

つまり、国や自治体が設備投資を推進している面がありますから、消費者がつい設備投資を優先して選んでしまうのは、仕方のないことでもあります。

では、どうすればいいのか。それは、施主1人1人が、住宅の性能について正しく知るほかありません。

これは、30年あまり住宅業界で働いてきた筆者の実感です。

Page 4

では、気密性を担保するにはどうすればいいのか。

図面等から机上で算出することができる断熱性能(UA値)とは違い、気密性能(C値)は、机上では求めることができません。

すき間の程度を調べる作業、これを気密測定と言いますが、これは家の組み立てが完了した段階で、現場で行われます。

『結露ゼロの家に住む! 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』(セルバ出版)

まずは、写真1のように、窓に目張りをし、強力なファンのついた専用の測定機器を使って、室内の空気を外に排出します。すると室内の気圧が下がり、家の内外で気圧差が生まれるため、すき間から外の空気が入ってきます。

このときにすき間風が入ってくる場所を探して、そこを精度の高い建築部材や気密シート、気密テープなどで1つ1つ埋めていきます。

これがかなりの手間がかかる作業になります。

現在、筆者は「これから家を建てたい」という人にむけ、住まいづくりをサポートする会社を経営し、高気密・高断熱住宅の工務店を無料でご紹介するサービスを提供していますが、残念ながら、気密測定を全棟実施している工務店・ハウスメーカーは非常に限られているのが現状です。

出典=サーモアドベンチャー

【写真1】気密測定風景

たとえ建てる時には売却するつもりがなくても、資産価値が維持される家の方がいいに決まっています。気密性能について理解することは、資産価値を中長期的に左右する大事なポイントです。

基準自体がない現状、施主の知識が非常に重要なのです。