ホンダが月面の居住空間に電力を供給、月の資源をエネルギーに変える技術

日本の企業、ホンダと言えば、自動車やオートバイが有名だが、将来的には宇宙の発電インフラ企業として名が知られるようになるかもしれない。

ホンダの研究開発子会社「本田技術研究所」が開発した「循環型再生エネルギーシステム」は、月面での人類の生活を支える新たな技術として注目を集めている。

酸素と電気を水からつくり出すこの技術は、まさに「未来の命綱」だ。

そして最近、宇宙での使用を想定したこの発電システムの実験を国際宇宙ステーションで行うために、米国の航空宇宙関連企業2社と契約を締結した。

F1での活躍や世界初となる人型二足歩行ロボット「アシモ」など、旺盛なチャレンジ精神を社風とするホンダだが、新たな挑戦の舞台は宇宙であるようだ。

現在NASAと日本をはじめとする各国のパートナーが取り組んでいる「アルテミス計画」では、2020年代後半を目処に長期有人月面探査を目指している。

もしも宇宙飛行士が月面に長期的に滞在するとなると、そのためのインフラが必要になる。月面生活を送るための建物や酸素・水・食料、そして電気などはどうするのか?

たとえば電気ならば太陽光発電を利用できるだろう。だが1つ問題になるのは、月ならではの特殊な環境だ。

月の1日の長さは、地球のおよそ1ヶ月もある。つまり昼は地球の約14日間にわたり、夜も約14日間続く。

月面基地のソーラーパネルは、太陽に照らされる14日間発電できるが、その後の14日間は発電できない。だから昼の間に夜の電力をどうにかして用意しておかなければならない。

ホンダが今開発している「循環型再生エネルギーシステム」はそのための装置だ。

循環型再生エネルギーシステムは、「高圧水電解システム」と「燃料電池システム」を組み合わせたもので、水と太陽エネルギーを利用して夜用の”燃料”を作ることができる。

昼は太陽光発電の電気で高圧水電解システムを作動させ、水の電気分解で”燃料”となる「酸素と水素」を作り出す。

これをタンクに貯めておき、夜になったら燃料電池システムで酸素と水素を反応させて発電し、月での生活に必要な電気を供給するのだ。

ホンダによれば、同社が独自開発した高圧水電解システムは、一般には必要となる水素圧縮用のコンプレッサーがいらないため、コンパクトなのだという。

くわえて循環型再生エネルギーシステムは、普通の蓄電池よりもエネルギー密度が高く、同じ質量であってもより多くのエネルギーを貯蔵しておける。

交通網が発達した地球上と違い、宇宙でのインフラ開発は、現地まで資材を運ぶことがずっと難しい。そのため、宇宙船に積載する貨物をいかにして少なくするかは大きなポイントだ。

ホンダのシステムのコンパクトさやエネルギー密度の高さは、この点において非常に有利なのだそうだ。

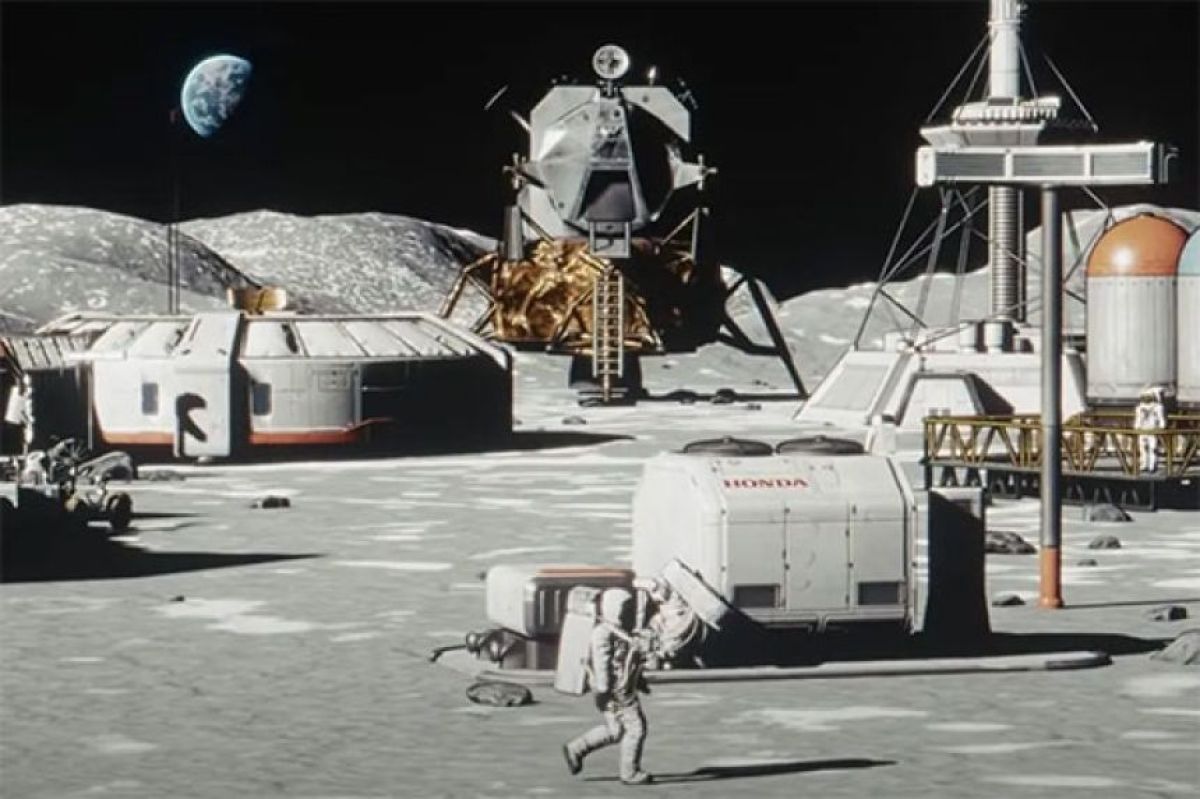

この画像を大きなサイズで見る月面での循環型再生エネルギーシステムの活用 イメージ図 ©JAXA/Hondaそして今回発表された米国の航空宇宙関連企業「Sierra Space社」と「Tec-Masters社」との契約は、循環型再生エネルギーシステムの主要パーツの実験を国際宇宙ステーションで行うためのものだ。

その実験では、両者のサポートを受けながら微重力下で「水電解セル」が正常に動作するのか試し、信頼性の向上が図られる。

かねてからF1に挑戦し、世界初となる二足歩行ロボット「アシモ」を開発するなど、ホンダはただの自動車メーカーにとどまらないチャレンジ精神旺盛な社風で知られている。

そんなチャレンジ精神は、今や地球の枠すら超えようとしているようだ。

宇宙という新しい舞台での挑戦でホンダがどのような花を咲かせるのか、楽しみに見守っていよう。

References: Global / Interestingengineering

本記事は、海外メディアの記事を参考に、日本の読者に適した形で補足を加えて再編集しています。