太陽嵐を予測。NASAとIBMによるAIモデルが世界経済の損失を防ぐ

NASAとIBMが協力したんだから、そりゃ強いAIもできるはず!

今年初め、各国・各地方の政府関係者が集まり、深刻な太陽嵐に備えて初の模擬訓練が行なわれたのですが、その結果明らかになったのは、宇宙天気の予測において科学者間に大きなギャップが存在すること。

今や宇宙天気は地球上・軌道上の重要なインフラを脅かす存在。このシミュレーションで判明した技術的に大きなギャップを埋めるべく、NASAとIBMが協力してオープンソースのAIモデル「Surya」を開発し、8月20日に発表しました。

現在、太陽系の物理学者は太陽の活動を監視・予測するために、複雑なコンピューターモデルを活用していますが、IBMによると、今回発表されたSuryaを活用することで、これまでの予測技術を大きく上回り、予測から発生までのリードタイムと精度の両方を向上させることができるようになるようです。

大規模な経済損失を与える太陽嵐

太陽表面上は、常に激しい活動が繰り返される場所。

太陽フレア、高速の太陽風、そしてコロナ質量放出といったエネルギーの爆発を絶えず放出しています。

こうした現象の直撃コースに地球が入った場合、高エネルギー粒子の影響を受け、上層大気にて地磁気嵐が引き起こされます。NASAはこの地磁気嵐によって、地球の磁場に乱れが生じ、人工衛星や送電網、無線通信システムに損害や障害を与える可能性があることを指摘しています。

このような爆発を事前に予期することができれば、脆弱なインフラを守るのに必要なリードタイムを確保することができるようになり、結果として数十億ドル規模の損害を回避できる可能性も。

イギリスの保険市場 Lloyd's(ロイズ)による金融システム全体が機能不全に陥るリスクを試算する「システミック・リスク分析」によれば、深刻な太陽嵐によって影響を受けた世界経済の損失は、5年間で約2.4兆ドル(約352兆円)に達する可能性も示されています。そう考えるといかに防御策を講じられるかが損失を防ぐ鍵になりそう。

「未来を見通すことができるAI望遠鏡」

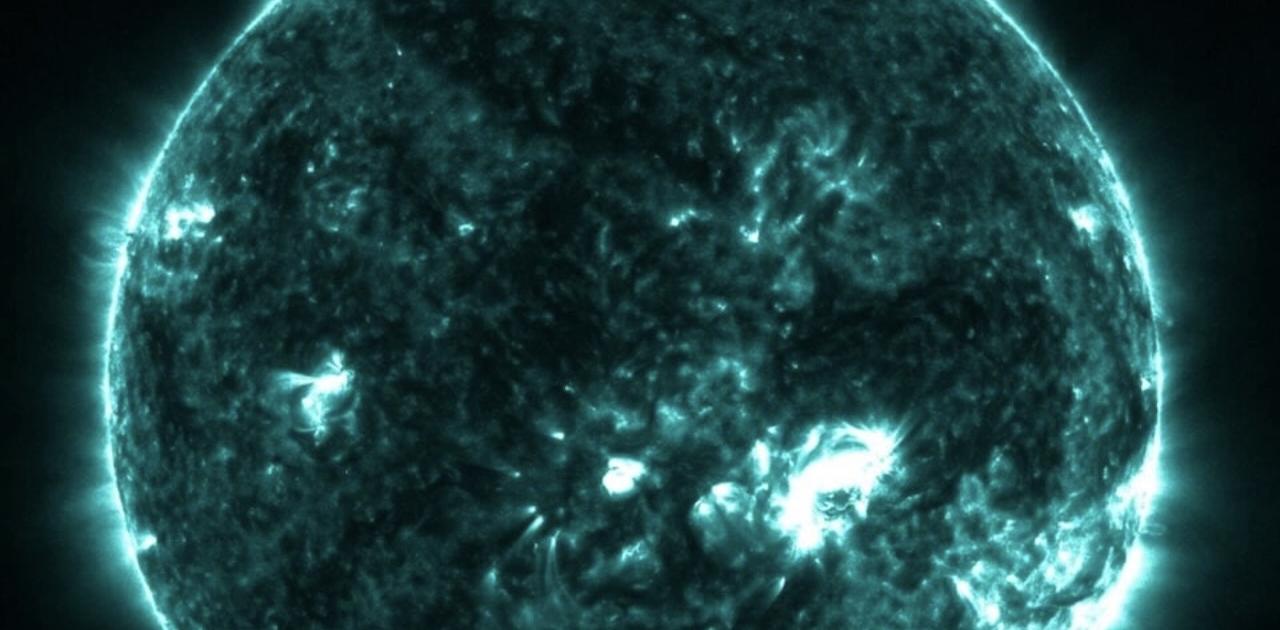

今回発表されたSuryaを導入すれば、太陽フレアを約2時間前に予測することができるだけでなく、太陽表面上のどこで発生するかまで視覚的に特定できるようになります。

今回の発表に際し、米Gizmodoの取材に答えたIBM Research EuropeのJuan Bernabé-Moreno氏は、「太陽の動きを把握できるメカニズムを活用し、こうした現象がいつ、どのように、そしてなぜ発生するのかを理解することは非常に重要です」と語っています。

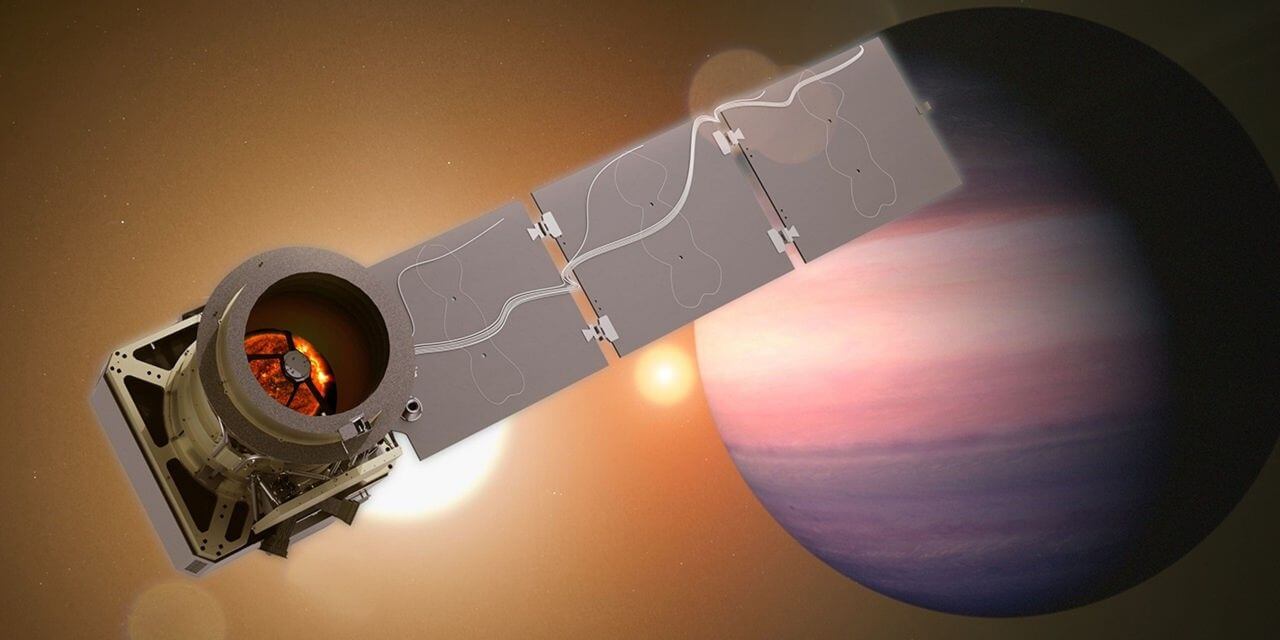

従来の太陽天気の予測は、太陽の表面の部分的な観測に依存していました。一方Suryaは、NASAの太陽観測衛星「ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー(SDO)」が収集した9年間にもおよぶ太陽の高解像度データで訓練されています。

この衛星は2010年に打ち上げられて以降、15年間も太陽を観測してきました。12秒ごとにさまざまな波長で画像を撮影し、太陽の層の温度や磁気活動を記録しています。

またIBMの主任研究員で、技術プロジェクトリーダーのJohannes Schmude氏はSuryaについて、「さまざまな用途に使用可能だが、なかでも革新的なのは太陽フレアの予測だ」と話します。SDO衛星が将来観測であろう事象の画像生成ができ、それにより数時間後の太陽表面の姿を予測できるのだとか。

テストによれば、Suryaは太陽フレアを2時間前に予測する能力を発揮しており、フレアの分類精度において16%の改善が見られたと伝えられています。IBMはそれ以上に長いリードタイムでの予測精度の検証も進めているそう。

ただ、Suryaは過去の太陽活動周期(サイクル24)のデータを基に訓練されているため、「現行のサイクル25への適用性は今後の課題の1つ」とSchmude氏も強調しています。

Bernabé-Moreno氏は、このSuryaの高性能ぶりを「未来を見通すことができるAI望遠鏡」と表現。オープンソースで公開されたことで、科学コミュニティに広く利用され、新たな応用が見出されることを期待していると話しています。

それ(オープンソースでの公開)こそが実用性を生み出すんです。私たちにとって最も重要なことだと考えています。