天然の加速器?–日本のXRISMが観測した「ブラックホール連星」の意外な事実(UchuBiz)

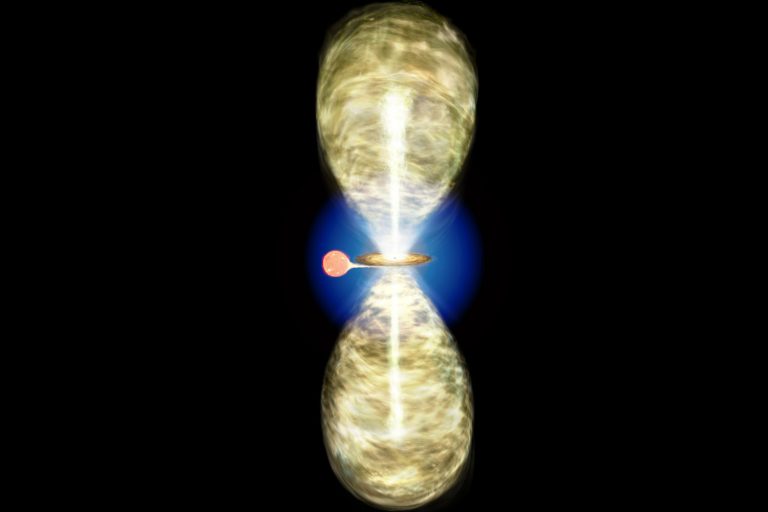

宇宙物理学最大の謎の一つとされるのが、地球に降り注ぐ高エネルギー放射線である「宇宙線」の起源。宇宙線を生み出している天体の候補として最近注目され始めているのが「ブラックホール連星」だ。 ブラックホール連星は、太陽の数倍程度の質量があるブラックホールと恒星で構成される。そのうち「SS433/W50(マナティー星雲)」という有名な天体に代表されるいくつかは、高速のジェットを吹き出しており、そのジェットが天然の「粒子加速器」として働いて宇宙線が生み出されると考えられている。 「V4641 Sgr」は、そうしたブラックホール連星の一つであり、ごく最近ガンマ線観測で判明した加速性能がブラックホール連星の中でもトップクラスであることが特徴という。しかし、粒子を加速させる環境を物理的に理解するために必要なX線観測データが存在しなかった。 プロジェクトチームは「X線分光撮像衛星(X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission:XRISM)」でV4641 Sgrを観測。この観測は「Director’s Discretionary Time(DDT)」という特殊な観測枠を使った。DDTは、近傍の超新星爆発など非常に希な現象にのみ使用される。2024年9月ごろからV4641 Sgrが数年に一度のX線バースト活動を始めたため、DDTで観測することが可能になった。 観測の主目的は、「軟X線分光装置(Resolve)」のマイクロカロリメーターによるブラックホール近傍の精密分光だったが、「軟X線撮像装置(Xtend)」のCCDカメラの観測データからも興味深い成果が得られたと説明する。 プロジェクトチームは、Xtendの広視野と低バックグラウンド性能を最大限に活用し、ブラックホール近傍に広がった暗いX線放射を初検出した。過去にもX線天文衛星「すざく」などの観測はあったが、視野のサイズが足りないため、広がった暗い放射とバックグラウンド放射を区別することが難しく、広がった放射を見つけることは実質不可能だった。 今回発見したX線放射は、ガンマ線観測から推測される高エネルギー粒子の分布よりもブラックホール近傍に集中しており、天然の粒子加速器としての何らかのメカニズムがブラックホールのごく近くの環境で働いていることがはっきりしたという。 XRISMのデータから天体方向のバックグラウンド放射をモデル化し、22年前の米航空宇宙局(NASA)のX線観測衛星「Chandra」の観測データを当てはめると、今回の発見と明るさが同レベルの広がった放射が確認できたという。これは、粒子加速が主に静穏期に起きているという、これまでの予想に反する事実を示していると説明する。 今回の研究は、Xtendを主として活用した初めての科学成果につながり、Resolveの補助として用いることが多いXtendの単体としての強みを示せたという。高感度な観測でいまだごく少ないブラックホール近傍の粒子加速器の素性に迫る、貴重なデータを拡張していくことができる可能性を示した点も重要としている。 今回の観測結果が示唆する、ジェットの存在が確認されていない静穏期での粒子加速が事実ならば、粒子加速という現象はジェットが観測される活動性の高いブラックホールだけでなく、もっと一般的に起こる現象かもしれないと説明する。 今回の成果は、V4641 Sgrの今後のより深い観測や理論研究を活発化させるだけでなく、ブラックホール天体での粒子加速現象、銀河全体での宇宙線生成の物理的理解を観測と理論の両面で躍進させる契機となるだろうと解説している。 XRISMは、宇宙線のX線放射を研究するために開発され、宇宙航空研究開発機構(JAXA)主導の国際プロジェクト。米航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)をはじめとする国際パートナーが協力して開発された。 XtendはX線CCDカメラでX線を集めて画像を生成する。Resolveは日米の共同チームで開発され、到来するX線光子のエネルギー(波長)を精密に測定し、高分解能のスペクトルを生成する。 2023年9月に打ち上げられたXRISMは、宇宙科学研究所(ISAS)にとって7番目のX線天文衛星。宇宙空間を吹き渡る高温ガスである「プラズマ」に含まれる元素や速度を測定することで恒星や銀河、銀河の集団で構成される大規模構造の成り立ちを調べる。 X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)の後継であるXRISMは、ASTRO-Hの成果や研究の進展をもとに、広い視野を持つというX線撮像器と極低温に冷やされたX線分光器を搭載。こうした機器でプラズマに含まれる元素や速度を、これまでにない精度で測定するとしている。

UchuBizスタッフ