犬やチンパンジーだけじゃない。宇宙に行った(人間以外の)生き物たち

宇宙に行った動物といえば、犬やチンパンジーを思い浮かべるかもしれませんが、80年近い歴史の中ではさまざまな生き物が打ち上げられています。

彼らを使った実験を経て技術は進歩し、有人宇宙飛行は実現しましたが、その過程で多くの命が犠牲になりました。

有名どころ以外にもマウスやネコ、魚、クモなど。宇宙に送られた人間以外の生き物たちのエピソードを振り返ります。

脱走した個体も…ソ連の宇宙犬たち

ソビエト連邦は、宇宙開発計画の黎明期に犬を何頭も宇宙に送っていました。中でも有名なのは、地球軌道を周回した最初の動物となったライカで、片道切符のミッションの最中に亡くなっています。ライカをはじめとするソ連の宇宙犬たちは、路上で拾われた野良犬でした。

ソ連は1957年のライカミッションの前から、犬を高高度に飛び立たせる実験をいくつも実施していました。NASAの『宇宙における動物の略史』には、1951年9月にスメラヤという犬が打ち上げ前日に脱走したので、近くに生息する狼に喰われたんじゃないかと心配されたものの、翌日に戻ってきて、テスト飛行は成功を収めたという話が掲載されています。

同じ月にはボリクという犬も脱走しましたが、こちらが戻ることはありませんでした。ミッション・プランナーたちは動じることなく近くの酒場で代わりの犬を見つけ、ZIB(“行方不明のボリクの後任”のロシア語の頭字語)と命名。酒場をうろついていたはずが高度100kmを飛んでいたなんて、たまったもんじゃありません…。

過剰摂取というハプニング

ディスカバラー3号に積まれた4匹のマウスを格納していたケージPhoto: USAFマウスが初めて宇宙に到達したのは1950年代でしたが、こういった初期のミッションのほとんどが悲惨な結末を迎えています。

1959年5月下旬、アメリカ空軍はディスカバラー3号をカリフォルニア州ヴァンデンバーグ空軍基地から打ち上げるところでしたが、生物からの信号が途絶えたため延期します。船内のマウス4匹は死んでいました。彼らの死因は、ケージ内にスプレーされた塗料の方がフードよりも美味しいことに気付き、オーバードーズしたことだったのです。

バックアップ要員マウスで2回目の打ち上げに挑むも、船内の湿度が100%だとセンサーが示したため中止に。以下、NASAの解説です。

宇宙船は開けられ、センサーがマウスケージの1つの真下に置かれていたと判明。センサーは水とマウスの尿との違いを区別できなかったのです。

打ち上げは、センサーが乾いた後に続行されることに。ロケットがようやく発射したのは6月3日でしたが、太平洋に墜落という結末を迎えています。

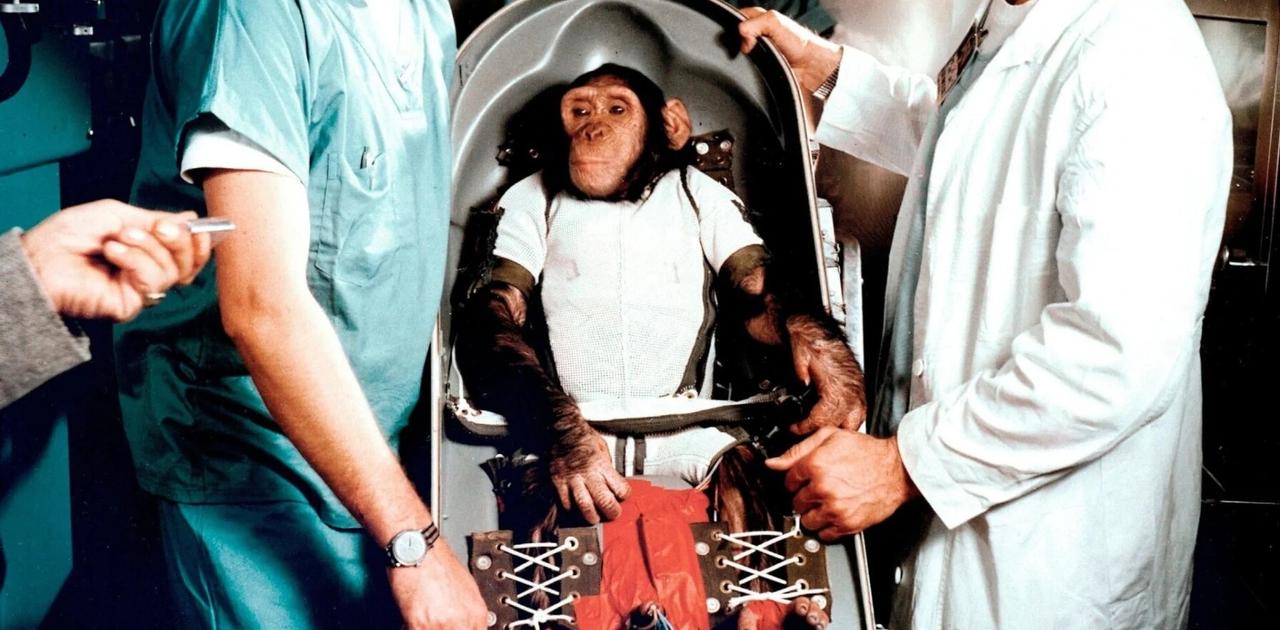

意図せず英雄になったチンパンジー「ハム」

1961年1月31日、幼いチンパンジーのハムと訓練士たち。ケープ・カナベラルにてPhoto: NASAチンパンジーのハムは、1961年1月31日にNASAマーキュリー計画のマーキュリー・レッドストーン2号ロケットで打ち上げられ、宇宙に行った最初のチンパンジーとなりました。

この計画の主な目標は、動物たちが宇宙でタスクをこなせるかどうか判断すること。そのため、訓練開始時にはまだ2歳だったハムは、正解すればバナナを与えられ、間違えれば足に電気ショックを受けるという形でレバーの操作を教え込まれました。

飛行中のハムは、大きな加速度と無重力環境を体験しながらも、指示に従ってレバーを動かすというタスクをほぼ順調にこなしたそう。

このミッションの成功が土台となり、アラン・シェパードは1961年にアメリカ人として初めて宇宙に到達したのでした。ハムは余生を動物園で過ごしました。

これがほんとの宇宙ネコ

歴史的なフライトを前に、装置に入れられたフェリセットPhoto: CNES宇宙飛行に成功した唯一の猫フェリセットは、フランスの宇宙機関が1963年10月18日に宇宙に打ち上げた元野良猫です。彼女の頭部には、神経の動きをトラッキングするための電極が取り付けられていました。彼女の脳を調べるため、ミッション帰還後からほどなくして安楽死させられてしまいます。

2017年には、フェリセットの記念碑を建てるためのクラファン活動がスタート。活動は成功し、現在フランスにある国際宇宙大学には、「地球の上に腰掛け、かつて旅した空を見つめている」との碑文が添えられた猫の銅像が設置されています

宇宙滞在最長記録のイヌ

ソ連の宇宙犬ヴェテロクとウゴリョークPhoto: Roscosmos1966年2月、宇宙飛行の長期的な影響とヴァン・アレン帯の放射線の有害な影響を研究するため、ソ連は2匹の犬ヴェテロクとウゴリョークを宇宙に送りました。犬たちが宇宙に滞在した21日間という記録は、現在も犬の記録としては最長日数になります。帰還時のヴェテロクとウゴリョークには脱水症状と体重減少、さらには血行不良、筋肉萎縮、バランス感覚の減退も見られました。回復には1カ月かかったとか。

あまり体を動かせなかったことも大いに関係ありそうですが、宇宙での長期滞在が健康上の悪い結果をもたらす可能性について早い段階から示されていたんですね。

2匹の記録は、ソ連のソユーズ11号のミッションで宇宙飛行士3名が宇宙ステーション「サリュート1号」に22日間滞在するまでは(人間含む)生き物の宇宙滞在最長記録でした。

なおソユーズ11号の3人は大気圏再突入時に亡くなり、宇宙空間での唯一の死亡事故となっています(2003年2月1日に起きたスペースシャトル「コロンビア号」の機体分解事故でクルーたちが犠牲になったのは、厳密には宇宙空間ではない)。

月を周回したカメやハエ、ワームに植物など

着水後の、ソ連のゾンド5号宇宙船Photo: S.P.Korolev RSC Energiaソビエト連邦のゾンド5ミッションでは、多岐にわたる生き物が月を周回する歴史的な旅に出ました。1968年に打ち上げられ、ペイロードにはヨツユビリクガメ2匹、何百ものショウジョウバエやワームに植物(人参、トマト、エンドウ豆、小麦、大麦の乾燥細胞)、種子、細菌や他の生物などが含まれていました。

生き物がこれほど遠くまで旅したのは初めてで、ミッションは宇宙船のインド洋への着水をもって無事に終了。カメたちは生きていましたが、39日間に及ぶ断食のせいで飢餓に直面していました。

数カ月後には後続ミッションが実施されるも異常に見舞われ、船内の気圧は下がり生物標本は死亡するという結果に終わっています。

魚が無重力環境で見せた挙動

マミチョグ2匹が入った袋を掲げる科学者John Boyd氏。この小魚は、1973年7月から9月にかけてのスカイラブ3号ミッションの一環として宇宙へ送られた最初の魚類となりましたPhoto: NASA1973年、マミチョグ(Fundulus heteorclitus)という種類の魚がスカイラブに送られました。標準重力で平衡感覚を司る前庭機能が、宇宙空間ではどう低下するのかを科学者たちは調べたかったそう。受精卵と共に宇宙に持ち込まれたこの小さな魚は、ぐるぐると回転して動くという奇妙な遊泳行動を示しました。NASAはこう説明しています。

おそらく魚たちは耳石(魚類の前庭器官)にある、重力がないためまっすぐに伸びた非常に細い毛からの信号に反応していたのでしょう。光に背を向けておく傾向から、前方へのループを斜めのループにゆがめて泳いで反応しました。

この魚はどうやら、通常であれば上下を区別させる重力がない中で光(視覚的な手掛かり)に反応しているようでした。

宇宙空間でのクモの巣

アラベラの最初の蜘蛛の巣には深刻な問題がありましたが、次の巣は彼女が地上でかけていたものに似ていましたPhoto: NASA科学者たちはアニータとアラベラという2匹のニワオニグモも、1973年のスカイラブ3号に乗せました。微重力環境下にクモの巣を張る能力はどう影響されるのかと疑問を持った高校生のJudith Milesさんが、マーシャル宇宙飛行センターの科学者らとともにスカイラブでの実験を提案したのです。

最初こそ宇宙空間に苦戦して何をするのも渋っていたクモ2匹ですが、少しばかり促され、レアなフィレ・ミニョンと水を与えられたのち、粗末な巣を作り始めました。その後の試みで、アニータとアラベラは巣を張るのがうまくなり、彼らの成果物は地上で作られるものと比べて遜色ない出来に。NASAはこんなコメントを出しています。

1972年、スカイラブでクモが巣を張るという宇宙実験をを提案している高校生のJudith MilesさんPhoto: NASAJudy Milesさんの実験はNASA及び世界の報道陣から大いに注目を浴び、生物を参加させる宇宙実験に強い関心があることを示しました。

大惨事の生存者

スペースシャトルで実験が進行中だった線虫「C. エレガンス」Photo: NASA/Ames/Volker Kern2003年のスペースシャトル「コロンビア号」の事故では7名のクルー全員が犠牲になりましたが、この恐ろしい出来事をも生き延びたのが線虫です。信じられないことに線虫「C. エレガンス」が入っていた容器は、コロンビア号の悲惨な空中分解を何とか耐え抜きました。彼らが入れられていた液体培地と容器が防御物として機能したのです。また事故から数カ月のうちに、線虫は5世代も繁殖していたとのこと。

タフなクマムシ

顕微鏡で見るクマムシImage: Philippe Garcelon強い耐性といえば、宇宙空間に10日間晒されても生き延びたクマムシです。この実験は欧州宇宙機関(ESA)のフォトンM3ミッションの一環として2007年に実施されたもので、クマムシ(またの名を緩歩動物)は最もたくましい生物としての地位を築きました。

我々の本質的な発見は、極度の脱水と宇宙放射線を伴う宇宙の真空は、クマムシにとって問題ではなかったというものです。

と、上記のTARDISプロジェクトリーダーでスウェーデンにあるクリシャンスタード大学のIngemar Jönsson氏は述べていました。

番外編:コウモリ

2009年、スペースシャトルの燃料タンクにしがみついていたコウモリPhoto: NASA2009年3月、STS-119ミッションに向けてスペースシャトル「ディスカバリー号」の打ち上げ準備を進めていたところ、地上管制官らはコウモリが外部燃料タンクにしがみついていることに気付きます。画像を確認した野生生物専門家はコウモリの翼は折れ、右肩か手首に問題が生じているという見解を示しました。

自力で飛び去ってくれればという願いむなしく、コウモリは留まり続け、シャトルが離昇したときも燃料タンクにひっついたままだったとか…。

Source: NASA, the Guardian, Medium, Kickstarter, Smithsonian Magazine, Google Books, UPI, National Library of Medicine, ESA,