職場にいる「性格の悪い人」にどう対応するか…心理学者が「これしかない」という目からウロコの対処法 多くの人の悪影響を与える「性格が悪い人」の4類型

画像提供=MEETS CAREER by マイナビ転職

さまざまな人間関係で成り立つ職場では、自分にネガティブな振る舞いをしてくるような、いわゆる「性格が悪い人」と出会う機会もあるでしょう。

一方で、仕事をスムーズに進めるためには、時に「性格の悪い人」ともうまく付き合っていかなければなりません。

では「性格の悪い人」に、私たちはどう接していくべきなのか。

「性格の悪い人」の“攻略法”はあるのか。

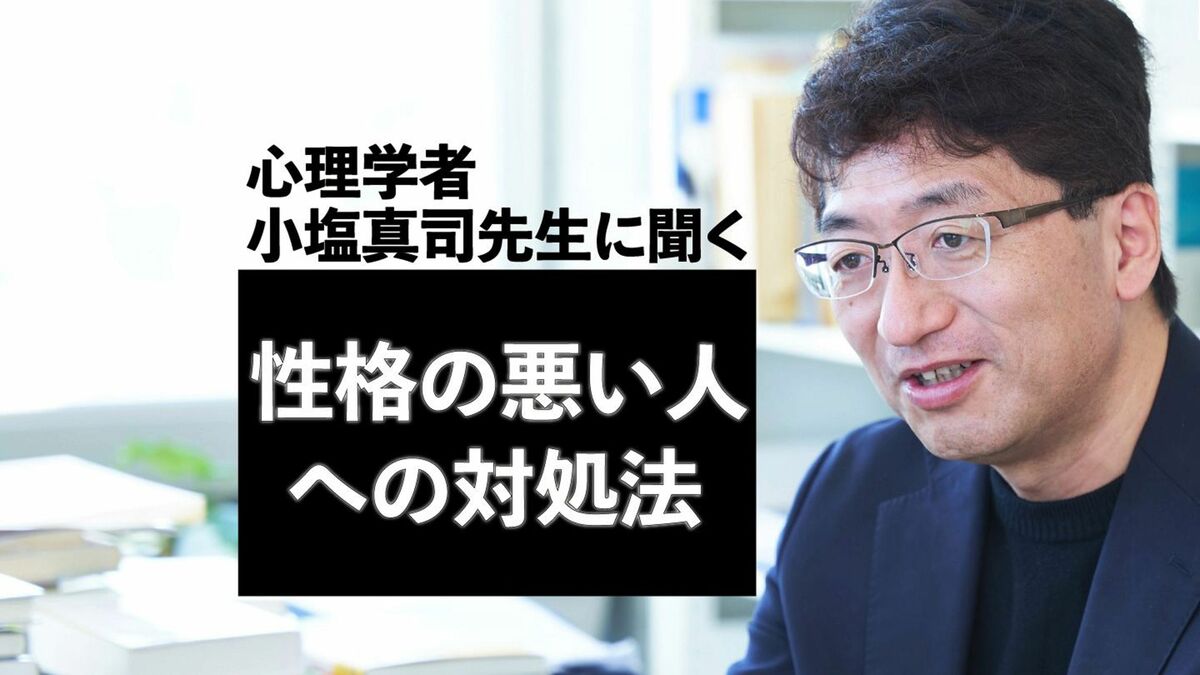

そんな疑問にお答えくださったのが、著書『「性格が悪い」とはどういうことか』(ちくま新書、2024年)で人間のダークな一面を掘り下げた心理学者の小塩真司先生。

今回、小塩先生から学んだのは「性格の悪い人」の攻略法……ではなく、「性格」って絶対的なものなんだろうか? と疑えるような、また「性格」と気楽に付き合えるような視点の数々です。

最後まで読むと、苦手なあの人のことをちょっと見直せる。そんなインタビューになりました。

画像提供=MEETS CAREER by マイナビ転職

小塩真司(おしお・あつし)さん。早稲田大学文学学術院教授。1972年、愛知県生まれ。名古屋大学教育学部卒業後、同大学院教育学研究科教育心理学専攻修了。博士(教育心理学)。中部大学准教授などを経て現職。著書に『性格がいい人、悪い人の科学』(日経プレミアシリーズ、2018年)、『性格とは何か――よりよく生きるための心理学』(中公新書、2020年)、『「性格が悪い」とはどういうことか』(ちくま新書、2024年)など。

――そもそも、周囲から「性格が悪い」と思われがちな行動や発言は、どのような心理に由来するのでしょうか?

小塩真司先生(以下、小塩):前提として「性格が悪い」というのは、結果的に周囲がそう判断しているだけで、当人だけに原因があるわけではない、と伝えたいです。

私たちは誰しも「この人は性格が悪い/いい」と人のことを判断しますが、その判断の根拠は仕事中・授業中など限られた場面であらわれる特性です。だから、状況次第で印象は大きく変わります。印象は本人が持っている特性と状況との掛け合わせでつくられるので、もし状況が劣悪であれば、大抵の人の性格が悪く見える可能性すらあるわけです。

――たしかに、ある人が職場の同僚から「性格が悪い」と思われていても、パートナーからは「やさしくて誠実」と思われているようなケースもあるでしょうね。

小塩:はい。ただし、確率的に多くの人に悪影響を与えたり、悪い結果に結びついたりしやすいダークなパーソナリティ特性というものは存在していて、それらは「マキャベリアニズム」「サイコパシー」「ナルシシズム」「サディズム」の4つに大別できます。

それぞれ簡単に説明すると、マキャベリアニズムとは、自己利益を最大化させるため戦略的に他人を利用する特性で、サイコパシーは冷淡で他人に愛情を注がず、配慮に欠き、自責感や良心の呵責を抱きづらい特性です。ナルシシズムは「自分は人より優れており、特別扱いされる権利がある」と考えるのが特徴です。また、サディズムは他人が苦しんでいるのを見てうれしくなったり喜びを感じたりする特性を指します。

【ダークなパーソナリティ特性】

・マキャベリニアニズム……自己利益最大化のため、戦略的に他人を利用する特性

・サイコパシー……「自分は人より優れており、特別扱いを受ける権利がある」と考える特性

・ナルシシズム……冷淡で他人に愛情を注がず、配慮に欠き、自責感や良心の呵責を抱きづらい特性

・サディズム……他人が苦しんでいるのを見てうれしくなったり喜びを感じたりする特性

――そういったダークな特性は、多かれ少なかれ誰しもが持っているものなのでしょうか?

小塩:そうですね。身長や体重と同じだと考えてください。なかにはすごく背の高い人やすごく体重の軽い人もいますよね。けれど「○cmから高い」という明確な基準はない。低い数字から高い数字まで連続的に人々が並んでいるなかで、それぞれに個人差があると考えれば分かりやすいのではないでしょうか。

画像提供=MEETS CAREER by マイナビ転職