藤原ヒロシって何している人?本人に聞いてみた…「何者か分からないと言われることが」

1980年代から音楽界で活躍する一方で、ストリートカルチャーのけん引者として各方面に多大な影響を与えてきた藤原ヒロシ。デザイン集団「フラグメント(fragment design)」も主宰し、ラグジュアリーブランドやスポーツブランド、美術館とのコラボレーションは数知れず。カシオ計算機とのコラボ電子キーボードも年初に発売された。活動領域が広すぎてSNSなどでは「何をしている人か分からない」とも評される藤原。とどのつまり何者なのだろう。本人に聞いてみた。(デジタル編集部 古和康行、敬称略)

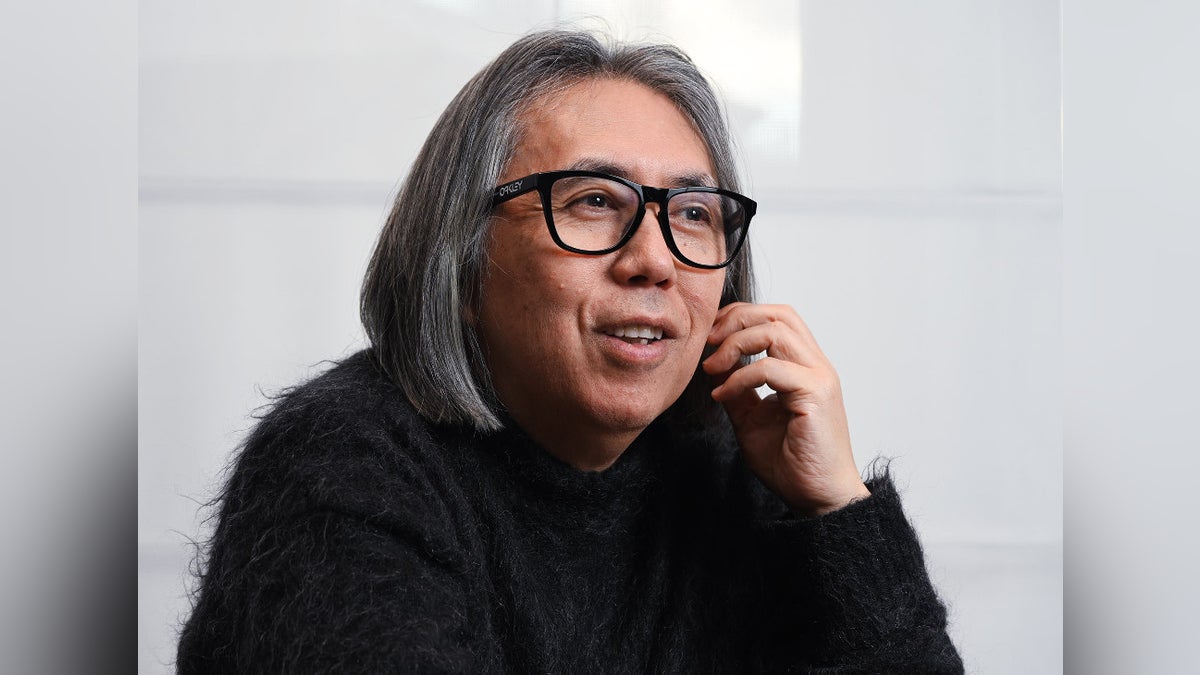

インタビューに応じる藤原ヒロシ(東京都港区で)=秋元和夫撮影強い影響力

「何者か分からない――と言われることが、ブランディングとして成功だったんじゃないかなと思います」

取材場所に指定された東京・港区の高級ホテルのレストラン。失礼を承知で「ヒロシさんは何をしている人なのですか?」と質問すると、藤原は温和な表情でこう答えた。

「キング・オブ・ストリート」「ストリートファッションのゴッドファーザー」――。そんな異名も取る人。1980年代にクラブDJを始め、85年には音楽ユニット「TINY PANX(タイニーパンクス)」を結成して日本のヒップホップ 黎明(れいめい) 期に活躍。90年代には原宿の一角からファッションやカルチャーを発信する「裏原ブーム」の一翼を担い、今なお、ストリートカルチャーの顔役ともいえる存在だ。

デザイナーを務めるデザイン集団「フラグメント」では、ルイ・ヴィトンやブルガリ、モンクレールなどのハイブランドとコラボレーション。NIKEとコラボしたスニーカーの人気も根強い。

Casiotone CT-S1×FRAGMENT年初には、カシオ計算機とフラグメントのコラボ商品「Casiotone CT-S1×FRAGMENT」を発表した。黒のみの1色展開で、スピーカーネットには千鳥格子をあしらった。藤原も「形が決まっているものだから、何かを付け足すことはできない。アクセントだけで何か違うものに見せる、という意味ではうまくいったと思う」と語る。「キーボードを弾くのが好き。楽器が家にあるっていうのはすごくいいことだと思う。カシオの楽器って身近に置けるじゃないですか」と笑顔を見せた。

音楽とファッションはよく似ている

ファッションのイメージが先行しがちな藤原だが、キャリアの出発点はDJとしての活動にある。そして、現在に至るまでの“仕事術”の根底を流れるのもまた、音楽だという。

音楽について語るとき、藤原は言葉を丁寧に選ぶ「音楽とファッションのアプローチは全く同じ。10代の頃にヒップホップに触れた経験は大きかった」と明かす。その“アプローチ”というのは「組み合わせる」ことだ。

「音楽もファッションも好きで、この二つはよく似ている。洋服も一から(まったく新しい)デザインを作って着るのではなくて、『ここのブランドの何が好き』と組み合わせて着るのが好きなんです。音楽も同じで、一から作るのではなくてサンプリングをして使うというのが好き」

サンプリングという言葉は、音楽では、別の曲の一部や音源を「組み合わせて」作曲する技法のことを指すが、藤原はファッションにもこれを転用している。「自分が洋服のデザインに関わるときでも『ここにあの生地がプリントできればいいんじゃない』とか考えます」

Page 2

「ゼロから生み出すこと」には関心がないという。それどころか、「世の中にこんなに物があって、オリジナルを作るって不可能に近いんじゃないか。『新しい靴を作りました』って言ったって、それスニーカーですよね、みたいな」とすら言う。

だから、ファッションや小物のデザインをするにしてもすべての構造を変えたりはしない。あるものに意匠を凝らし、別の要素を取り入れ、組み替えていく。その過程の中で「藤原ヒロシらしいなって思ってもらえれば、それはそれでうれしい」というのだ。

サンプリングの手法は「大革命だった」

音楽は、「姉の影響で幼いころから聴いていました」と話す。「自分が小学校高学年の時に、姉は大学生。当時はソウルやディスコミュージックが流行していて、KC&ザ・サンシャインバンドとかジェームス・ブラウンなんかをよく聴いていました」と振り返る。

そして、中学校に上がるとパンクロックにのめりこんだ。「それまでは姉の影響だったけれど、自分で初めて好きになったのはパンクでした」。音楽とファッションは早い時期からつながっていて、イギリスのパンクバンド「セックス・ピストルズ」のマネージャーだったマルコム・マクラーレンがヴィヴィアン・ウエストウッドとつくったブランド「セディショナリーズ」「ワールズエンド」の服を早くから愛用。高校卒業と同時に上京し、1982年、初めて訪れたイギリスで、マルコム・マクラーレンと親交を深める。

温和な表情でインタビューに応じる藤原そして、ニューヨークで流行していたヒップホップと出合い、ヒップホップDJの技術を目の当たりにする。そのときに触れたサンプリングの手法は、後の藤原の活動にも大きな影響を与える「大革命だった」。

帰国後はサンプリングやターンテーブル上でレコードをこする「スクラッチ」を使って、DJとしての人気を確立。その後、ファッション業界に進出した際も、「ヒップホップ(のファッションを)を土台に、初期の頃はパンクっぽいエッセンスも取り入れた」サンプリング的手法のデザインで人気を博し、「裏原ブーム」へとつながった。

「好きなことをやっている」でいいのに……

ところで、「何者か分からないといわれることがブランディングとして成功」とはどういう意味なのだろうか。さらに尋ねてみた。

「DJを始めたころ、少し上の世代には、“マルチ”な存在がいなかった。それどころか、いろいろやる人のことをバカにしているような時代だった」という。今でこそ、音楽アーティストが洋服をデザインすることや、ファッションデザイナーが音楽活動することも珍しいことではない。だが、当時は「職人気質」を良しとする文化が強かったといい、藤原はそんな状況に反感を持っていた。

「DJをやっていると『洋服好きが適当にやっているだけ』って言われ、ファッションの仕事をすれば『DJがTシャツで食っているだけでしょ』と言われた。そんな中でずっと生きてきた気がしていた」。ただ、それはどちらかを手放す理由にはならなかった。「カテゴライズされることが嫌だった。葛藤を抱いていたし、『好きなことをやっている』でいいのにと思っていた」

若者から人気を集めた「裏原」(1998年撮影)こうも言う。「きれいごとじゃなくて、若い時はお金なんてどうでもよかった。面白いことをやるほうが楽しくて、深夜まで雑誌の編集に関わったり、大人の人と仕事したり……。お金を稼ぎたいからって何かやるってことはほとんどなかった」

ただ、「90年代になると、時代のトレンドがファッションやクリエイティブから『メイクマネー』に変わった」と言う。「『洋服屋をやったらお金稼げるんじゃないの?』みたいな気持ちで、ファッションに関わる人もたくさんいたと思う。僕はそこまでお金に関心がなかった。でも、それは(結果的に)自分が稼げていたから余裕があったのかもしれないですけれど……」