農中新理事長、米国債処理は3月で完了-「分散投資ぶれずにやり抜く」

農林中央金庫理事長に1日付で就任した北林太郎氏はブルームバーグとのインタビューで、収益性の悪化した米国債などの債券処理は3月末までに終えたことを明らかにした。その上で、市場の不確実性が高まる局面こそ分散投資が重要になると述べ、多様な資産への投資を進めていく考えを示した。

日本でも有数の機関投資家である農林中金の運用ポートフォリオ再構築はグローバル市場でも注目されている。北林氏は足元では米国債などの大規模な売却はしていないとも述べた。

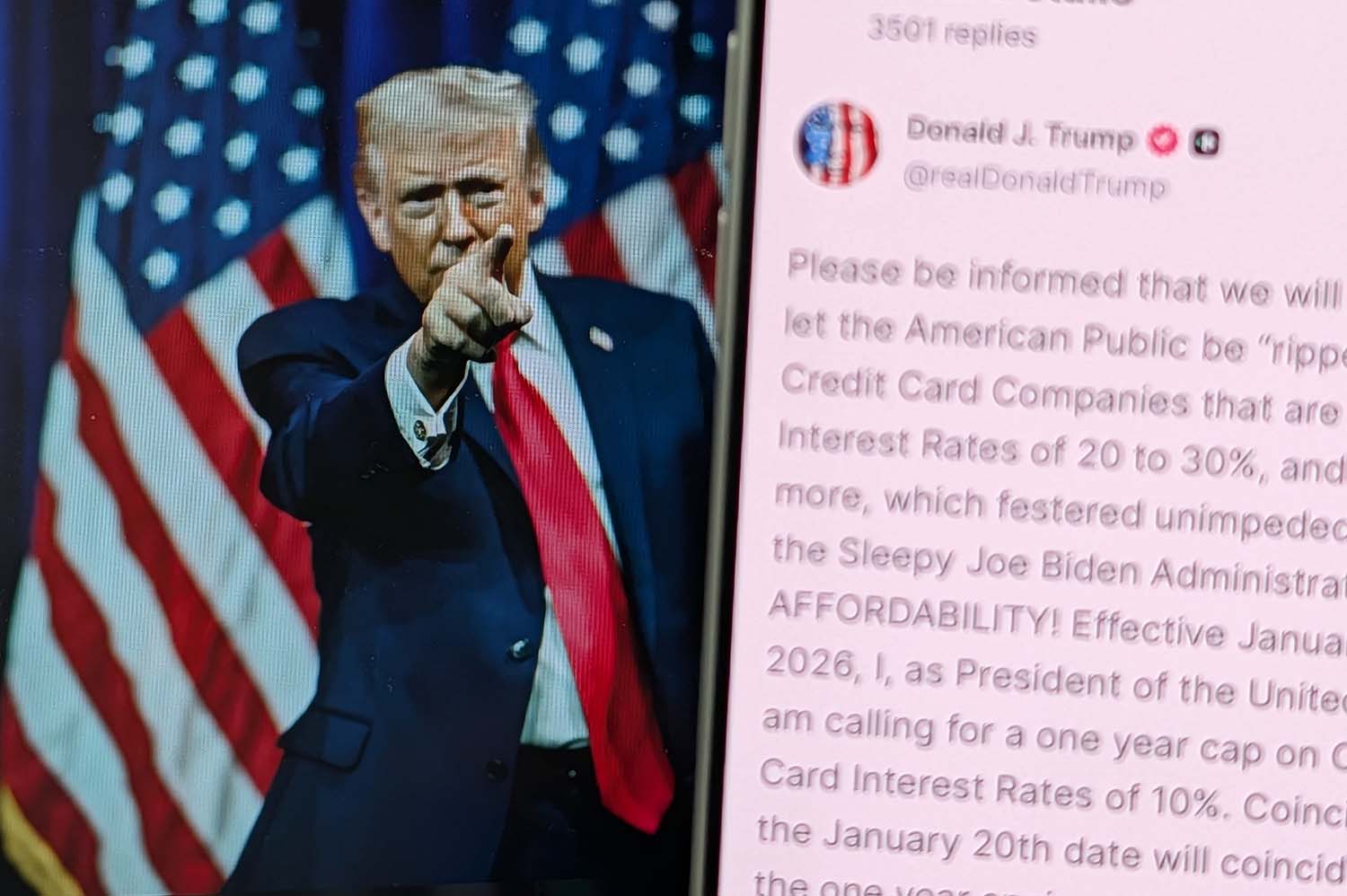

4月に入りトランプ米政権の上乗せ関税など政策の不透明感から、米国債の金利が急騰。市場では、海外勢による売りが一因との見方が出ており、最大の米国債保有国である日本の投資家への注目が集まっていた。

北林氏は分散投資の取り組みについて「当たり前かもしれないが、ぶれずにやり抜くことが大事だ」と強調。「アセットクラスや地域、投資タイミングなどさまざまな形で分散を効かせていく」と述べた。

貸し出しや国内外の社債、証券化商品などを積み増していく。また、データセンターや再生可能エネルギーなどのインフラファイナンスにも取り組むほか、株式についても国内外のインデックスを中心に投資していく方針だ。

外債投資の失敗を主因に農林中金は前期(2025年3月期)に過去最大となる1兆9000億円程度の最終損失を計上する見込み。赤字は16年ぶりとなる。前任の奥和登氏は巨額損失の責任をとって辞任した。市場運用ポートフォリオの再構築を通じて安定的な収益を確保することが急務となっている。

不透明感さらに高まる

北林氏はトランプ政権について、関税以外にも今後いろいろな政策を打ち出してくるだろうと予想。先行きの不透明感はさらに高まると身構える。昨年12月末で8兆2000億円の投資残高があるローン担保証券(CLO)については、引き続き主要な投資対象としながらも、「どんどん増やすということではない」と慎重な姿勢を示した。

農林中金の市場運用資産は米欧国債への依存度が高く、22年に始まった米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げを契機とした外貨調達コストの急激な上昇で収益性が悪化。昨年12月末までの9カ月間で約12兆8000億円の米欧国債などの資産を売却した。

22年3月末には60兆円近くあった市場運用資産残高は、昨年12月末時点で約45兆円にまで減少。北林氏はポートフォリオ再構築後の最終的な運用規模は分散投資を進めていく中で決まってくるとして、数値目標は置いていないとした。

今期は黒字転換見込む

大規模な債券処分によって「ベースの収益向上が相当図られ、時間的、収益的余裕ができた」と指摘。2月に公表した今期(26年3月期)の純利益目標300億-700億円程度は確保できる見通しだという。足元で市場が荒れる中では「投資を急ぐ環境にない」との認識も示した。

米欧国債への投資は低金利で安定した市場環境の際には低リスクで流動性もあり「効率的にもうけられ、極めて合理的な判断だった」とする一方、「ただ、そこに大きなわながあった」と総括した。

北林氏は1994年に農林中金に入庫、2006年にワシントン大学で経営学修士(MBA)を取得。09年にはフランスの銀行クレディ・アグリコルに出向し、同国の個人向け金融について学んだ。23年4月から最高財務責任者(CFO)を務めていた。

農林中金への入庫を決めた原点は学生時代にある。友人たちと沖縄の離島で2週間無人島生活をし、「食の重要性が非常に身に染みた」と振り返った。

就任早々、トランプ米大統領の言動に市場が翻弄される嵐の中での船出となった。市場の変動率の高まりはリスクであると同時にチャンスの可能性もあるとしながらも、「乾坤一擲と打って出るタイプの投資はしない」として、冷静な運用姿勢を貫く考えだ。

関連記事