「理科の散歩道」執筆陣推しの一本 科学の不思議、伝え続け1000回

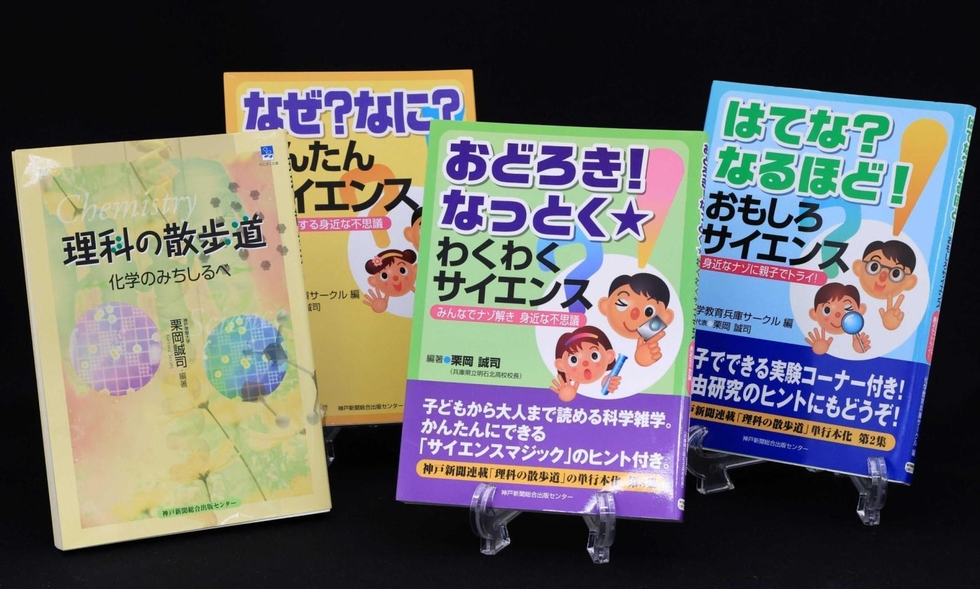

身近な現象や出来事を題材に理科の面白さを伝える連載「理科の散歩道」が、今回で通算千回を迎えました。2000年12月の掲載開始からほぼ四半世紀にわたって続き、原稿を寄せてくれた先生は約150人を数えます。節目の特集として、執筆陣の一部に自作の中から「推しの一本」を選んでもらいました。

■マレーシア、なぜ大トカゲ 舞子高・壷井宏泰先生

舞子高(神戸市垂水区)の壷井宏泰先生は、マレーシアの国立マラヤ大学に勤務していた2年間で「貴重な経験をした」と言います。例えば構内で見かけた体長1メートルもの大トカゲ。マレーグマを見た時にはその小ささにも驚いたそうです。「気温と生物の大きさには関係があるかもしれない」。そう考えて調べてみると、既にベルクマンという科学者が研究していました。

一押しの原稿は、そんな経験を基にした785回目の「恒温動物と気温」(19年1月13日付)。哺乳類など体温を一定に保つ能力のある恒温動物は寒い地方ほど体が大きくなり、昆虫や爬虫(はちゅう)類などの変温動物は逆に暑い地方で大きくなることを解説してくれました。

■美しい二重の虹、仕組みは 兵庫大・木村篤志先生

これまでに約50本を執筆した木村篤志先生が選んだのは927回目の「虹の不思議」(23年1月22日付)。加古川西高や香寺高を経て、現在は兵庫大学教職センター(加古川市)で准教授(特命)を務めています。虹は通常、一つの半円(主虹)に見えますが、太陽光線が非常に強い時にはその外側に薄い「副虹」が見える場合もあることなどを紹介。「次に虹を見る機会があれば、確かめてみませんか」と呼びかけました。

「朝、通勤途中に見た二重の虹がとても美しかったことを覚えています」と木村先生。原稿に添えるイラストを毎回担ってくれた在籍校の生徒たちに感謝を示し、「これからも理科の面白さを、小さなお子さんから年配の方々まで、できるだけ分かりやすく伝えたい」と話してくれました。

■釣りで実感したイカの生態 家島中・石尾俊之先生

「原稿執筆を通して、自分の学びが深まっていると実感できるようになった」とは家島中(姫路市)の石尾俊之教頭。印象に残るのは992回目の「視力の良いアオリイカ」(24年12月6日付)だ。

アオリイカを釣る際、エビや小魚に似た餌木(えぎ)が使われる理由の一つは、暗い海中でもわずかな光で物体を感知するからだそうです。家島着任を機にイカ釣りを始めた石尾教頭は「そこで抱いた疑問や地元の釣り人によるアドバイスが、理科の知識と結び付いた達成感は今でも忘れられない」。今後は、家島を含め全国的に被害が深刻化しているイノシシの生態についても原稿を書きたいと言います。

■今は懐かしいフィルム写真 尼崎小田高・浅井尚輝先生

連載初期からの執筆メンバーの一人で、尼崎小田高(尼崎市)の浅井尚輝先生が選んだのは33回目の「写真の誕生」(01年9月2日付)。原型は紀元前というカメラの歴史を振り返りつつ、フィルムカメラの仕組みを解説してくれました。

当時はデジタル化が進む直前。撮影した写真は現像して焼き付ける必要があり、「どのように写ったかドキドキだった」。携帯電話のカメラ機能が充実し、デジタルカメラも減ってきたが、一方で「アナログのぼやけた輪郭」がいいのか、再び使い切りカメラが脚光を浴びています。「今はデジタルとアナログの双方が楽しめ、いい時代なのかな。今後の映像の創造に期待したい」と浅井先生。

■地熱発電、読者とつながり 京都教育大・亀田直記先生

京都教育大(京都市伏見区)講師の亀田直記先生は、執筆した45本のうち、豊岡高勤務時代に書いた784回目の「バイナリー発電」(19年1月6日付)が「最も読者の方とつながった一本」と言います。バイナリーは「二つの」を意味する言葉で、原稿では湯村温泉(兵庫県新温泉町)で行われていたバイナリー発電を取り上げてくれました。

地熱を利用した発電方式で、加熱源となる温泉水の熱で発電装置内の低沸点の媒体を気化し、そのもう一つの蒸気でタービンを回して発電する-。そんな仕組みを解説したところ、勤務先に電話があり、定年退職後も地熱発電の研究を続けているという人が数日もしないうちに西脇市から豊岡を訪れてくれたそうです。

■酒蔵巡り、宮水の情報収集 西宮香風高・伊庭聡一先生

「理科に関する記事を書いてみないか」。西宮香風高(西宮市)の伊庭聡一先生は、初任地となった別の高校で教頭からそんな提案を受けたそうです。多忙でなかなか書く時間を確保できませんでしたが、約10年がたって現在の高校に転任後、「身の回りに理科の題材があふれている」ことに気付いて執筆陣に加わりました。

最初の一本に選んだテーマは日本酒造りに欠かせない「宮水」。元々は「西宮の水」だったのが短くなったとされることや、水質を守るための地元の活動などを紹介する内容で、930回目(23年2月26日付)に掲載されました。「学校周辺の酒蔵や図書館を回ってネタを探した」と振り返ります。

■長年関心「雲」でデビュー 長田高・高田泰英先生

連載1回目の「気圧」(00年12月17日付)のイラストを担当してくれた長田高(神戸市長田区)の高田泰英先生。原稿は富士山に登って気圧と沸点を測定した経験を基に書かれており、「その内容にフィットしたインパクトのあるイラストを描くことに頭を痛めた」と懐かしみます。

執筆デビューは8回目の「雲」(01年2月25日付)。小さい頃に不思議に思っていた事象を紹介し、掲載時には感動を覚えた一方、分かりやすい表現や文章の難しさも実感したと言います。以降、身近な不思議を原稿のテーマに据えてきました。「最近は少し執筆から離れてますが、また書き始めたいと思っています」