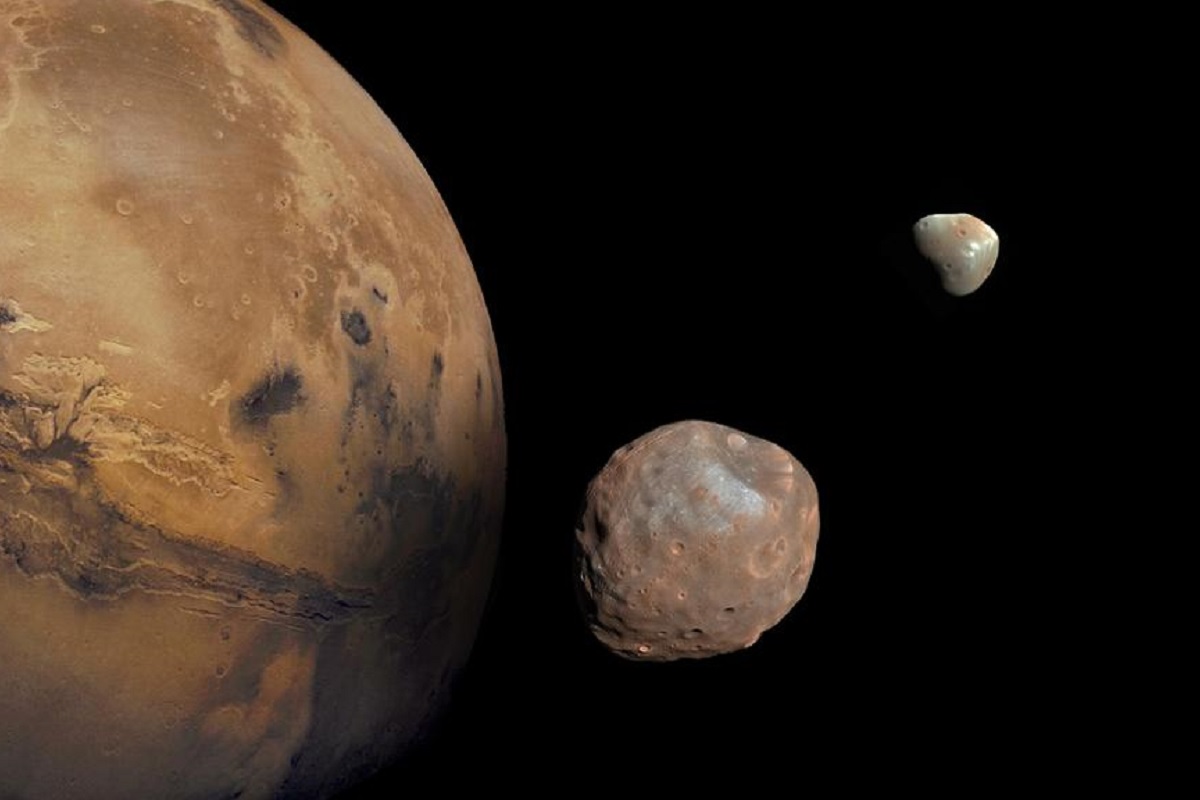

火星の衛星フォボスとダイモス、謎に包まれたその究極の起源(Forbes JAPAN)

火星の謎めいた2つの衛星、ダイモスとフォボスは長年、惑星科学者の頭を悩ませている。2つは火星の重力で捕獲されて周回軌道に入った小惑星にすぎないと、数十年にわたって考えられてきた。 【画像】火星の衛星フォボスとダイモス だが、ここ10年ほどの間に、2つの衛星の起源に関する最も可能性の高いシナリオとして、巨大な火星衝突天体によってデブリ(天体の破片)の環(リング)が火星の周囲に形成され、このデブリが集まって2つの衛星ができた可能性があるとの説に対する惑星理論研究者の支持が高まっている。 また、ダイモスとフォボスは、約46億年前に火星自体を形成したのと同じ物質の円盤から形成された可能性もある。 科学誌The Planetary Science Journalに掲載が受理された今回の最新論文では、どちらの衛星も火星の重力で捕獲されたわけではないとする説を展開している。現在、衛星の平均軌道半径は、フォボスが9376km、ダイモスが2万3463kmでそれぞれ火星を公転している。 それでも、今回の論文では特にフォボスについて、形成された時期が早いか遅いかをめぐっては未だに謎のままだとしている。 論文の筆頭執筆者で、米SETI研究所の惑星動力学者のマティヤ・チュクは、取材に応じた電子メールで、フォボスは、数十億年前に火星からの距離が現在の2倍以上の場所で形成されたか、もしくは、わずか1億年前に火星から今よりさらに20%ほど離れた場所で形成されたかのどちらかである可能性があると述べている。 ■研究チームの比類のないシミュレーション チュクによると、今回のシミュレーションには、火星の重力場の「凹凸」だけでなく、太陽の重力全体も組み込んだ。さらに今回のモデルでは、直接数値シミュレーション法を用いている。これは、軌道をゼロからモデル化しており、時間節約のための近似を用いていないことを意味する。 それでも、2つの衛星はどちらも巨大天体衝突の名残で火星の周囲にできたデブリ円盤から形成されたというのが今や有力な仮説だと、チュクは主張している。 捕獲された小惑星だとする説については、どうだろうか。 フォボスとダイモスは火星の赤道に近い軌道を周回しており、これは2つが火星を取り巻く物質の円盤から形成されたことを示していると、論文に記されている。 すなわち2つはここで形成されたのであり、火星の重力で捕獲されたのではないということだと、チュクは説明した。