足止め4000人で見えた万博協会の無策 鉄道トラブル把握に30分 甘いマニュアル想定

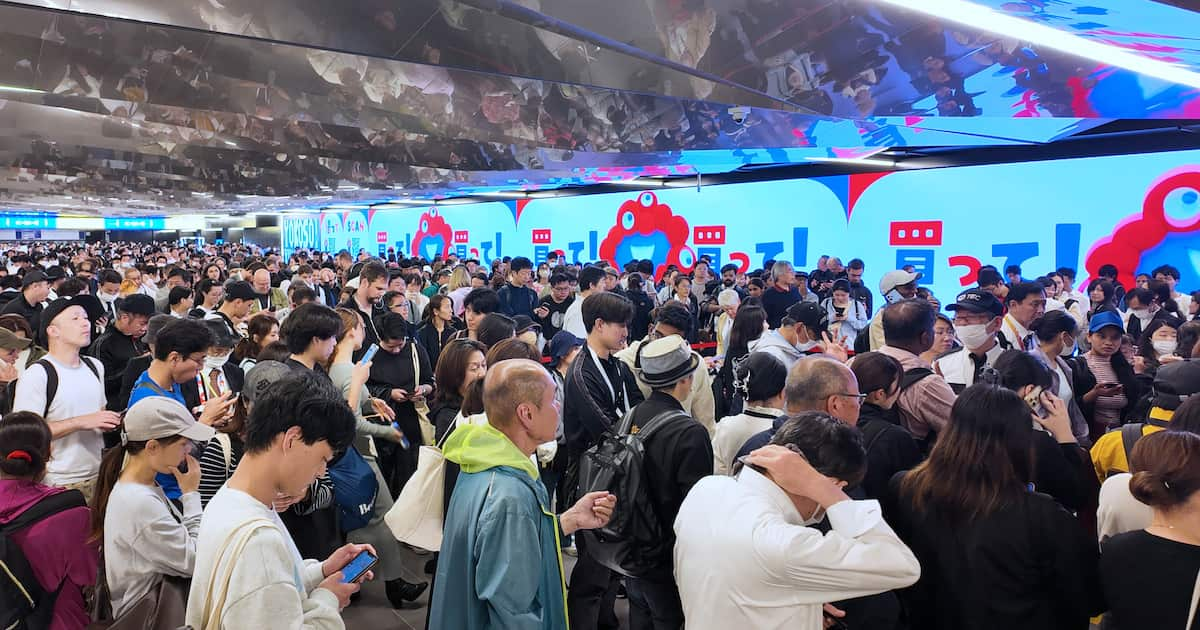

大阪・関西万博会場に向かう唯一の鉄道路線、大阪メトロ中央線で22日夜、車両故障による運転見合わせがあり、会場最寄りの夢洲(ゆめしま)駅(大阪市此花区)に一時、約4千人が滞留する事態となった。露呈したのは日本国際博覧会協会による危機対応のまずさ。大阪メトロとの連携不足から、事態をつかんだのは遅延発生から約30分もたってからだった。待機場所を開放していなかったことも滞留を深刻にし、今後の万博運営に不安を残した。

「こういった対応はスピード勝負。情報共有のスピードをいかに上げるか、大阪メトロと協会の双方で検討する」

トラブルから一夜明けた23日、協会の担当者は〝反省〟を口にした。

中央線の電車が大阪港駅で故障したのは22日午後9時半ごろ。約1時間にわたり、全線で運転を見合わせた。

運行トラブルなどがあった場合、本来は大阪メトロ側から協会側に連絡があるが、今回は会場に出勤途中だった夜勤スタッフの報告を受けて協会側が問い合わせ、事態を把握したのは午後10時頃だった。メトロから協会に派遣されているスタッフによる情報共有がうまくいかなかったことが原因だったという。

会場は当時、営業終了の時間帯で、トラブルに巻き込まれた人の多くが万博関係者だった。欧州のパビリオン関係者は「運行停止を知らずに駅に着いたら、多くの人で身動きが取れなくなった」と混乱ぶりを振り返る。

運転再開を見通せず、中央線から接続する路線の終電時間も迫る中、夢洲駅では大規模な滞留が発生。原因は、待機場所を開放するなどの対応を取っていなかったことだ。

担当者は「来場者のほとんどが会場外に出ている状況だったので、場内待機などの判断はしていなかった」と釈明。ただ、運行の再開が後ずれすれば帰宅困難者が出る可能性もあっただけに、リスクに備える意識が薄かったとの批判はまぬがれない。

一方、ある協会関係者は、会場運営に関して自然災害の対応マニュアルは充実しているものの、来場者輸送を頼る鉄道で日常起こりがちなトラブルへの対応方針は明確でないと認める。

協会の「防災実施計画」は、地震や津波の発生を想定し、鉄道が運休する場合は「帰宅困難者の発生が見込まれる」と明記。一時滞在施設として場内の大屋根リングやパビリオンなどを使い、状況によってはバスや船舶での代替輸送で来場者を夢洲の島外に移送するとしているとしているが、想定しているのはあくまで非常時だ。

「今回の事案を検証し改善を図る」とする協会だが、多岐に渡る検討が求められそうだ。(井上浩平、黒川信雄、藤井沙織)

メトロ頼み 交通インフラ脆弱

会場が海で囲まれていることから「海の万博」をうたう大阪・関西万博は、開幕前から交通インフラの脆弱(ぜいじゃく)性が指摘されてきた。来場者輸送の大半を大阪メトロに頼っており、代替の輸送手段が確保できないかが課題となる。

会場への主要ルートである中央線は、万博協会により、輸送の約6割を担う主要ルートとされている。

ほかに夢洲へ乗り入れる鉄道路線はなく、JR西日本が計画する近接する桜島駅からの延伸も、2030年に夢洲で予定されるIR(カジノを含む統合型リゾート施設)開業などをにらんものだ。

一方、万博会場には、夢洲駅に近い東ゲートと、シャトルバスが発着する西ゲートがある。

大阪府の吉村洋文知事はこれを念頭に23日、前夜のトラブルに関して「西ゲート側を活用するやり方を考えた方がいい」と指摘。

「(バスで)代替輸送を行うのか、協会としてもメトロや他の交通機関と協力してやるべき」とし、さらに「東ゲートを出た人を移動支援できれば、対策になる」と述べた。

ただ、協会の担当者は「かりに人を案内できても、(輸送能力の低い)バスを(多く)急に用意できるかというと現実的でない」と慎重な考えを示している。

会場内で宿泊できる体制を 関西大名誉教授・安部誠治氏

大阪メトロの資料によれば、同社では近年、年間20件ほどの輸送障害や事故が発生している。そのため日本国際博覧会協会は、22日夜に発生したような事態が半年間の万博会期中に、再び起こる可能性もあると想定して対策を取るべきだ。

まず必要なのは、トラブルが発生した際に大阪メトロは速やかに、万博協会に状況を伝える必要があるということだ。列車の遅れが短時間で解消する可能性があっても、営業終了時などに重なれば大きな混乱を引き起こす。まず両者の緊密な連携が不可欠だ。

大規模な事故や自然災害で鉄道が動かない場合などは、パビリオンを開放して来場者らを宿泊させるなどの措置も必要だ。遠方から来た客は、仮に夢洲を出ることができても、終電を逃して帰れなくなるからだ。

また、最終的にはバスによる代替輸送も考えられる。協会はバス会社と協定を結ぶなどして、緊急時に最寄りのJRの駅まで輸送できる体制を整えるべきだ。

ただ、バスの輸送能力は1台あたり最大約80人で、ピストン輸送を行っても限界がある。事故時においては、まずは会場内に来場者がとどまることができる体制を取らなくてはならない。(聞き手 黒川信雄)