こんな検診ビジネスに騙されてはいけない…内科医直伝「エビデンスに基づいた効果的な"がん検診"の受け方」 あらゆる検診には利益だけでなく害もある

がん検診に行けばさまざまなオプションがあり、さらに最近では郵送方式の検査までもが多数ある。内科医の名取宏さんは「確かなエビデンスのある『がん検診』は少ない。一方、あらゆる検診には害があるため必要なものだけを受けたほうがいい」という――。

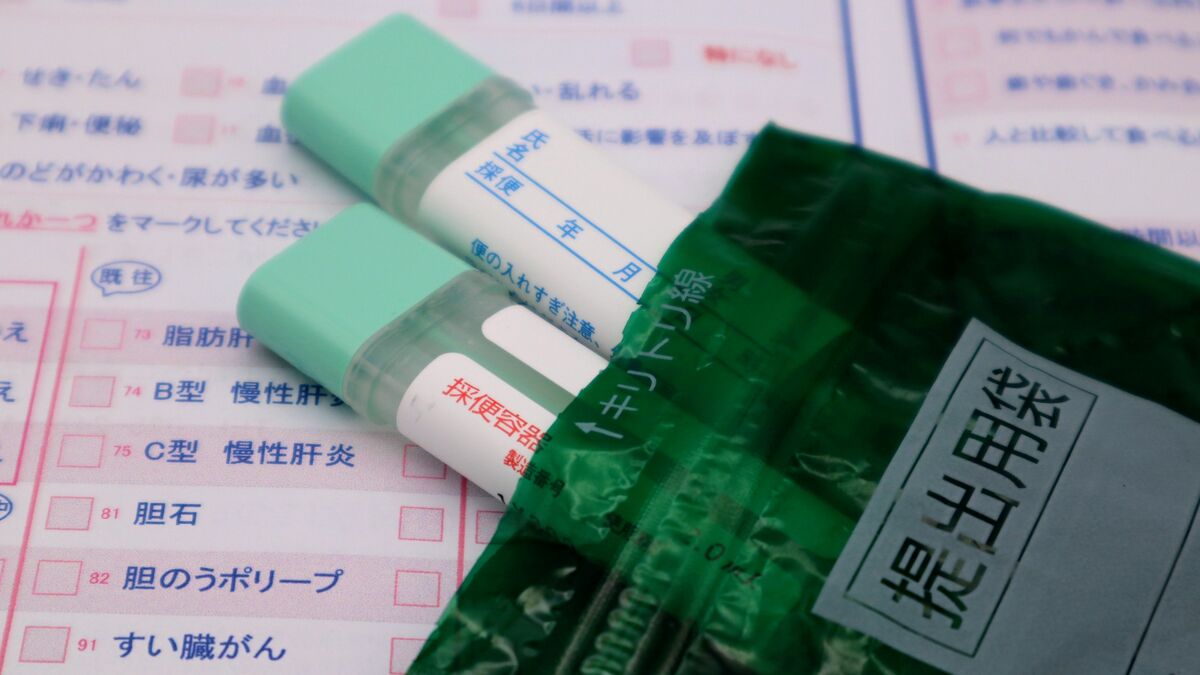

写真=iStock.com/masamasa3

※写真はイメージです

先日、SNSのX(旧Twitter)上で、サッカーの本田圭佑さんと乙武洋匡さんが「がん検診」について、とても興味深いやりとりをされていました。

「年に1回の人間ドックでは不十分の可能性大。膵臓癌などは進行が早く、症状に出るときには既に手遅れなことがほとんどだそう。対応策は早期発見することが1番大事なので、検査をもっと頻度高くやること。面倒な検査を自宅から尿を採って送るだけでやれるのがCraif」(※1より一部抜粋)

上記の通り、本田さんは「がんの早期発見のためには検査頻度を高めることが大事」だとして、さらに尿検査をすすめ、乙武さんも賛同されていました。がんの症状が出た時点で予後が悪いのなら、症状がないうちに早期発見したほうがいいと思われたのでしょう。

しかし、膵臓がん検診は、公的に推奨されていません。日本に限らず海外でもそうです。たとえば、USPSTF(米国予防医学専門委員会)は、膵臓がん検診の推奨度を“D”、つまり、「検診をしないことを推奨する」としています(※2)。ましてや、本田さんが言及した「尿検査による膵臓がん検査」はマイクロRNAを利用したもので、まだ研究段階です。検診における有効性は証明されていません。

※1 2025年1月20日、本田圭佑さん(@kskgroup2017)のX投稿、 乙武洋匡さん(@h_ototake)のX投稿 ※2 The U.S. Preventive Services Task Force “Final Recommendation Statement/Pancreatic Cancer: Screening”

「検診には害がない」は間違い

まだ有効性が証明されていない検査でも、体に負担がないなら受けたほうがいいと考える人もいるでしょう。でも、検診の害は「検査に伴う体の負担」だけではありません。

例えば、検査の精度は100%ではありませんから、実際は病気ではないのに結果が陽性になることがあります。この「偽陽性」は、不安や精密検査の手間を生じさせることにつながります。また、生涯にわたって症状や命への影響のない病気まで診断してしまう「過剰診断」は多大なストレスのもとになるでしょう。さらに、そうした病気を治療してしまう「過剰治療」は無駄な不安に苦痛、副作用をもたらすかもしれません。つまり、他の医療行為と同様に、検診にもメリット(利益)とデメリット(害)があるのです。

ですから、検診を行うかどうかは、利益と害のバランスをきちんと見極める必要があります(※3)。ところが、検診の害はあまり認識されておらず、「検診はたくさん受けたほうがいい」「検診には害はない」と誤解されているため、それを利用したビジネスが横行しているのが現状です。

近年、さまざまな検査ビジネスができましたが、まだ研究段階のもの、小規模研究だけで精度を誇示しているもの、体験談を利用して宣伝しているものは特に避けることをおすすめします。目的がお金もうけではなく、がんで亡くなる人を減らすことなら、質の高い臨床試験の結果、有効性が証明されてから行えばいいでしょう。

※3 WHO「スクリーニング(検診/健診)プログラム:ガイドブック」(日本語版)

Page 2

なお、推奨される検診内容は、科学的根拠に基づいてアップデートされています。2024年から、子宮頸がん検診として「HPV(ヒトパピローマウイルス)検査単独法」が加わりました。20歳代はこれまで通り2年に1回の子宮頸部細胞診ですが、厚生労働省の要件を満たす一部の自治体では30歳以上でHPV検査単独法が可能になったのです。

HPVは、子宮頸がんの原因となるウイルスです。HPV検査単独法でHPV陰性なら、その後の5年間は子宮頸がんを発症するリスクがほぼないため、子宮頸がん検診を受ける間隔を延ばせます。一方でHPV陽性なら「細胞診(トリアージ精検)」を行い、さらに詳しい追加検査が必要かどうかを判断することに。追加検査が不要であっても、HPV陽性者は1年後に再び細胞診を受ける必要があります。

なんだか少し複雑ですが、要はHPVが陽性か陰性かで子宮頸がんの発症リスクが異なるので、リスクに応じて子宮頸がん検診の頻度を変えるという話です。子宮頸がん検診には、子宮頸がんの発症やがん死を減らす利益がありますが、一方で偽陽性や過剰診断といった害もあります。リスクの高い人は検診を密に、リスクの低い人は間隔をあけて実施することで、なるべく利益を大きく、害を小さくするための工夫です。HPV検査が陰性でも「念のために細胞診も受けよう」「心配だから次の年もHPV検査を受けよう」といった行動は、検診の害が大きくなる恐れがありますからおすすめできません。

写真=iStock.com/Yusuke Ide

※写真はイメージです

自治体が行う推奨外の検査はどうか

また、自治体によっては厚労省が推奨していないがん検診を行っています。住民のためを思って実施しているのでしょうが、正直なことをいうと、専門家は疑問視しています。少なくとも、厚労省の推奨外であることが明確にわかるようにすべきでしょう。

私が住んでいる福岡市では、55歳以上の男性を対象に、1年に1回の「PSA(前立腺特異抗原)」による前立腺がん検診を実施しています。PSA検診は議論があるところで、前立腺がんによる死亡を減らすという研究もあれば、減らすとはいえないという研究もあります。厚労省は推奨していません。USPSTFは、推奨度D(検診をしないことを推奨)としていたときもありましたが、現在は推奨度C(個々の状況に応じて判断)としています。

そのほか、自費で受けられるがん検査はたくさんありますが、いずれも検診における利益は不明確です。「精度高くがんを発見できる」「がんを早期発見できた人がいた」「有名人がすすめている」ことが宣伝によく利用されていますが、いずれも検診が有効である根拠にはなりません。「全身のがんのリスクを調べることができる」と称する検査もありますが、偽陽性の場合は全身のがん検査を行う羽目になりかねず、害は大きいです。数千円から数万円と高額なこともあり、おすすめできません。

Page 3

一方で「がん検診には意味がない」「がん検診を受けてはいけない」という主張をする人もいますが、これも間違いです。がんの種類、検査の方法、対象者によって、検診の有効性は変わります。いったい、どの検診を受ければいいのでしょうか。

おすすめなのは、公的に推奨されているがん検診を受けること。日本では「胃がん検診」「子宮頸がん検診」「大腸がん検診」「肺がん検診」「乳がん検診」の5つです(※4)。日本人を対象とした研究も含めて、がん死亡率の減少が示されていますし、たいていは自治体から補助が出ていて少ない自己負担額で受けられます。

原則として、推奨されている対象者や受診間隔を守りましょう。というのも、「がんによる死」を減らすことが証明されている年齢や頻度だからです。このほかに追加の検診を受けるとしても、利益より害が大きくなる可能性があることを理解して受けてください。

また、がん検診は無症状の方が対象です。もしも何らかの症状がある場合は、速やかに医療機関で相談してください。「半年後のがん検診まで待とう」とか「半年前に検診を受けたから大丈夫だろう」と受診しないと、それこそ病気が進行するリスクがあります。

各がん検診の受け方のポイントとは

それぞれのがん検診について詳しく見ていきましょう。まず、胃がん検診は「胃部エックス線検査」か「胃内視鏡検査」のいずれかが標準です。現時点では公的に推奨されていませんが、ピロリ菌感染と胃の委縮を血液検査で調べる「胃がんリスク検診(ABC検診)」という選択肢もあります。

肺がん検診は「胸部エックス線検査(レントゲン)」が標準です。ただ、海外では喫煙者に対する「低線量CTによる肺がん検診」が肺がん死亡率を下げたという研究がいくつかあります。USPSTFは、現在喫煙しているか、過去15年以内に喫煙をやめた50〜80歳までの成人に対して、低線量CTによる1年に1回の肺がん検診を推奨しています(推奨度B)。該当する人は検査を受けてもいいでしょう。

乳がん検診は、「乳房エックス線検査(マンモグラフィー)」が標準です。「乳房超音波検査(エコー検査)」「乳房MRI検査」は乳がん死を減少させるかどうかが明らかではなく、現時点では推奨されていません。ただ、マンモグラフィーは苦手だという人が、利益が不明確であることを承知の上で受けるのはありだと私は考えます。たまに「乳腺が発達している20〜30代女性は乳房超音波検査のほうがいい」という主張を見ますが、十分なエビデンスはありません。そもそも乳がんの遺伝などのリスク因子がない限り、40歳未満の女性の乳がん発生率は低く、利益より害が大きい可能性があります。

大腸がん検診は、便に混じったごくわずかな血液を検出する便潜血検査が標準です。見た目でわかるほどの血液が混じっているときは検診ではなく、すみやかに医療機関を受診してください。大腸内視鏡(いわゆる大腸カメラ)は、USPSTFでは選択肢の一つとして推奨されていますが、日本では推奨グレードC(利益はあるが不利益が大、または利益はあるが証拠の信頼性は低く不利益ありと判断)です。腸管洗浄剤の内服といった事前準備や、まれではあるものの腸管を傷つけるといった合併症もあります。検診として大腸内視鏡を受けるのなら、医療者と相談の上で判断してください。

Page 4

こうしたことを書くと、ときに「推奨されていない検診のがんになったらどうするんだ」といったご批判を受けますが、有効な検診がないのですから仕方がありません。

じつは、推奨されている検診ですら、その有効性はみなさんが期待するほどには高くないのです。たとえば乳がん検診は乳がん死を減らしますが、その割合は20%ほど。言い換えれば、乳がん検診を受けていても8割は防げません。2年に1回の検診を1年に1回にしても、乳がん死の減少はほとんど変わらない一方で、害は増えるのです。

以前、野球のイチローさんは「自分にコントロールできることと、コントロールできないことを分ける。コントロールできないことに関心を持たない。そして、できるだけの準備をする」と言いました。名言だと思います。がん検診だって同じです。防げるがんと、防げないがんを分け、有効ながん検診はしっかり受け、防げないがんについては悩まないのがいいでしょう。

がんの予防方法は、がん検診だけではありません。むしろ、初めから「がんにならない生活習慣」を心がけたほうが、検診を受けるよりも効果的です。具体的には、禁煙、節酒、減塩や野菜・果物の摂取といった食生活の改善、身体活動、適正体重の維持です。生活習慣は、自分でコントロールできます。がんだけでなく、動脈硬化などのほかの病気の予防にもなるのでさらにお得ですよ。