十島村(トカラ列島 地震)で幕末に起きた宝島事件(英国船)、歴史通の読売新聞記者が考察 : 読売新聞

鹿児島県のトカラ列島近海で、6月21日朝から群発地震が続いている。震度1以上の地震は1700回を超え、7月3日に震度6弱を観測した悪石島では島民の一時避難も始まった。周辺の島民の方々に、心よりお見舞い申し上げたい。

海底で何が起きているのかについては、海底から岩石を採取・分析するなどして震源の海の地質を調べてきた熊本大学の横瀬久芳准教授(海洋火山学)の見解を「防災ニッポン」で紹介している( こちら )。周辺海域では以前にも群発地震が起きているが、今回は回数が飛びぬけて多く、収束の見通しが立っていない。

現時点では海底火山が噴火する可能性は小さいとみる横瀬さんも、「自然現象に関しては『バタフライエフェクト』を考慮する必要がある。短期的な海面下のひずみが小さくても、時間の経過とともに蓄積され、思わぬ結果になることはよくある」と話す。

「バタフライエフェクト」とは、わずかな自然の変化が非常に大きな変化を引き起こすことをいう。アメリカの気象学者、エドワード・ローレンツ(1917~2008)が「ブラジルの1羽のチョウの羽ばたきがテキサスで竜巻を引き起こすか」という題目で講演し、長期予報の問題点を指摘したのにちなんだ言葉だ。

横瀬さんを含むすべての専門家が、「トカラの群発地震の後には巨大地震が起きる」という「トカラの法則」や、漫画から始まった「2025年7月に日本が滅亡するような大災害が起きる」という風説はきっぱり否定している。現場周辺での海底火山や津波にはなお警戒が必要だが、「6月21日午前8時13分にトカラ列島近海で観測された震度1の地震が、南海トラフ巨大地震を引き起こすチョウの羽ばたきだった」ということは、科学的にはあり得ない。

トカラ列島では200年前に、地震とは別のバタフライエフェクトが起きている。チョウが羽ばたいたのは、今回の群発地震でも名前が出てくる「宝島」。文政7年(1824年)にこの島で起きた小さな事件が、明治維新の大きな原動力になったことは、あまり知られていない。

昭和に広がったキッドの財宝伝説

そのできごとを紹介する前に、トカラ列島の歴史を簡単に振り返っておく。「トカラ」の記載が最初に出てくるのは『日本書紀』の 白雉(はくち) 5年(654年)というからかなり古く、遣唐使船などの航路の目印や休憩地として知られていたようだ。

平安時代末期には薩摩平氏の 河(かわ)邊(べ) 一族の支配下にあったと見られ、そのせいか十の島には落人が最初に漂着したとされる 平(たいら)島(じま) をはじめ、それぞれ平家落人伝説が残っている。慶長14年(1609年)の薩摩藩の琉球侵攻以降は島津氏が支配し、薩摩(鹿児島県)―琉球(沖縄県)の海上交易を担う「七島衆」の拠点だった。

「 十(と)島(しま)村(むら) 」の名前はトカラ列島が10の島で構成されるから、というのはわかりやすいが、「宝島」の隣に「悪石島」となると、個々の島名には神秘的な由来があるのかと勘繰ってしまう。由来には諸説あるが、宝島には金や銅の鉱脈があり、薩摩藩による採掘跡もある。10の島の中で宝が出る中心的な島で、「トカラ」の名前は宝島の「宝」からきているという説もある。

悪石島の「ボゼ」は、年に一度、お盆の最後にやってくる来訪神だ(十島村提供)一方、火山島の悪石島は海底から立ち上がる浅間山サイズの火山で、島全体が「悪石」ともいえる溶岩でできている。一説には平家の落人が追討を逃れようと「この島には悪石しかない」と吹聴したのが島名の由来という。ユネスコ無形文化遺産の構成行事にもなっている「ボゼ」が年に1度現れる神聖な島でもあり、外部の人を寄せつけないための島名というのは的外れとは言い切れない。

余談になるが、宝島には英国の海賊ウィリアム・キッド(1635~1701)が財宝を隠したという伝説があり、財宝を隠したとされる鍾乳洞が観光名所のひとつになっている。といっても、この伝説は昭和12年(1937年)に外務省に届いた差出人不明の手紙が発端だから、伝説とはいえないかもしれない。

(左)外務省に届いた謎の手紙を報じた1937年2月5日の読売新聞紙面(右上)手紙の写真と島の地図(右下)宝島の空中写真(国土地理院ウェブサイト)手紙は「キャプテンキッドが財宝を隠した島の地図がある。どうやら日本の島らしい。調べてみては」といった内容で、島の地図が同封されていた。調べてみると、地図の島は宝島に酷似していた。地図はキッドの子孫を称する人が保有していたというのだが、どうにも話が出来過ぎている。キッドが日本の南西諸島に来航した記録はなく、記事の筆者もおとぎ話と思っていることは「舶来微苦笑篇」の見出しを見ても明らかだ。

幕末の動乱の呼び水となった宝島での事件も英国船が引き起こしている。こちらは詳細な記録が残っており、その経緯は「微苦笑篇」とは程遠い。英国船は島に宝を持ち込んだのではなく、島の“宝”を奪おうとして、薩摩藩士と銃撃戦を展開している。この事件を歴史的に重要なできごととみた作家の吉村昭(1927~2006)が、『通航一覧』など当時の記録を元に書いた短編小説「牛」をもとに、事件の経緯を紹介しよう。

英国の捕鯨船員と銃撃戦

今から201年前の文政7年7月8日朝、宝島の遠見番が、北方から島に接近しつつある帆影を見つけた。旗は掲げていなかったが、大きさや形状からみて日本や琉球の船ではない。船は浜から半里(2キロメートル)で 錨(いかり) を投じ、小舟で上陸してきたのは言葉が通じない異国人だった。鉄砲や 銛(もり) を持ち警戒しつつも当初は友好的に、身ぶり手ぶりでやり取りするうち、船は英国の捕鯨船で、食料を求めて有人の島を探していたことがわかった。

異国人は船に積んでいた衣類や金銀硬貨を差し出し、牛と交換してほしいと懇願してきた。当時、幕府は来航した異国船に食料や 薪(まき) 、水を与えることを許していたが、牛は島民にとっては労役をこなしてくれる島の“宝”ともいえる家畜で、食料ではない。島の番所に詰めていた薩摩藩士はコメや野菜を与えて島を去るよう求めたが、いったん船に戻った異国人は武器を持って再上陸し、異国船からの砲撃にあわせて鉄砲を打ちかけてきた。

銃撃戦が行われた坂は、イギリス坂と呼ばれている(NPO法人かごしま探検の会提供)異国人は牛を撃ち、倒れた牛をその場で解体し、さらに何頭かに縄をかけて持ち去ろうとした。何人かが発砲しながら浜からの坂道を駆け上がり、番所に迫ってくる。島民たちは手にした竹やりを捨てて山に逃げていく。

形勢が逆転したのは、島内巡視のためにたまたま宝島にいた藩の監察官(横目)の吉村九助(生没年不詳)が放った1発だった。番所の木戸口近くで物陰に潜んだ九助は、先頭を走ってきた男を四間(7.2メートル)まで引き付けて撃つと弾丸は命中した。おそらく襲撃の指揮官だったのだろう。男が倒れると異国人たちは大声で叫びながら一斉に退却し、解体した牛と生きたままの2頭の牛を小舟に載せて捕鯨船に戻り、沖合に立ち去った。

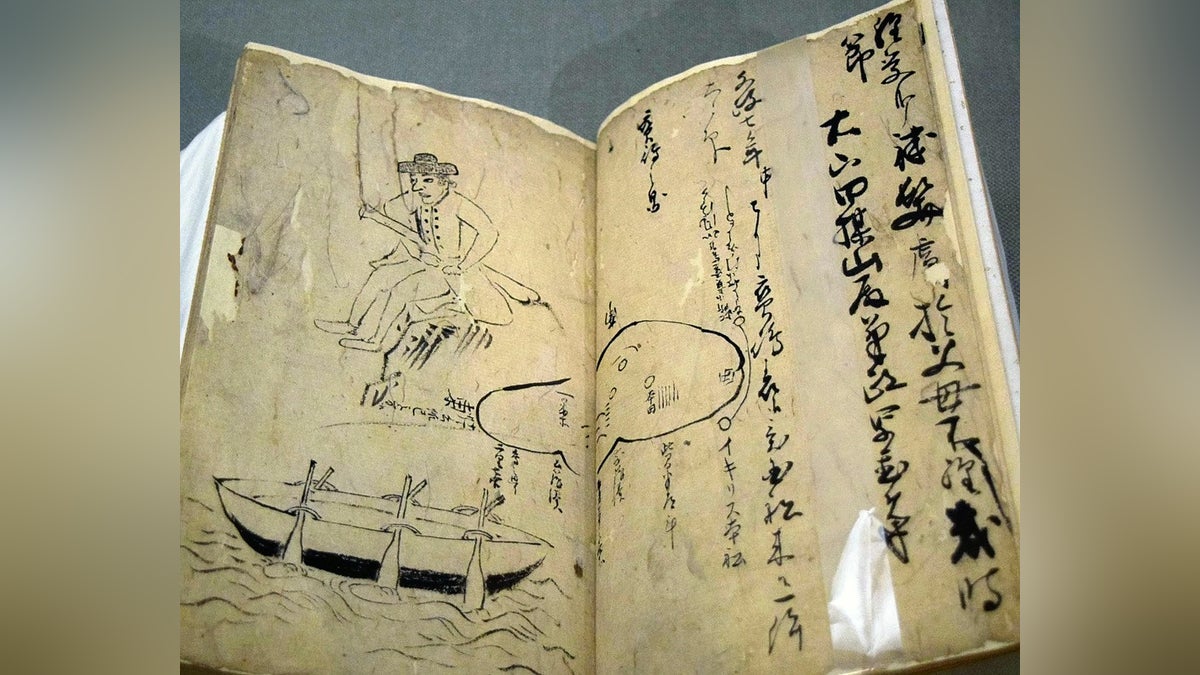

宝島事件の報告書の写本事件の 顛末(てんまつ) は薩摩藩から長崎奉行と江戸にいた藩主の島津 斉興(なりおき) (1791~1859)に報告され、事件の約1か月後に斉興から幕府老中に伝えられた。射殺された異国人の遺体は塩漬けにされて長崎に送られ、長崎奉行が検分した後に土葬された。戦闘は小規模で日本側の死者はなく、奪われたのは数頭の牛だけ。しかし、この事件から幕府が受けた衝撃は大きかった。

「遠山の金さん」の父が強硬な打ち払いを主張

宝島事件の1か月ほど前には、常陸大津浜(茨城県北茨城市)でも英国の捕鯨船2隻が来航して食料を要求し、水戸藩が上陸してきた12人の異国人を一時拘束する事件が起きていた。大津浜では戦闘は起きなかったが、宝島では戦闘が起き、英国人を殺してしまった。

文化5年(1808年)には英国軍艦フェートン号が強引に長崎に入港し、オランダ商館員を人質に取って食料などを奪い取る「フェートン号事件」が起きた。英国艦の侵入を許し、要求を聞き入れた長崎奉行らは切腹している。フェートン号事件以降、幕府は「英国は隙あらば日本に攻め込もうとしている」と認識していた。その先兵かもしれない捕鯨船の乗組員を殺害した以上、報復も覚悟しなければならない。

長崎に来航したレザノフの船と部下(『視聴草』国立公文書館蔵)幕府は勘定奉行だった遠山 景(かげ)晋(くに) (1764~1837)を中心に対応策の検討に入る。景晋は時代劇「遠山の金さん」のモデル、遠山景元(1793~1855)の父で、今では知名度は息子に劣るが、長崎奉行を務め、来航したロシア使節のニコライ・レザノフ(1764~1807)と交渉経験もある対外政策の第一人者だった。

英国船の前に北方海域で略奪などを繰り返していたのはロシア船だった。幕府がロシア船打払令を出すと、武力による威嚇は止まった。実はロシア皇帝が許可なく武力で威嚇するレザノフの動きを止めたためだったのだが、景晋は英国船も打払令を出せば来航しなくなるのではないかと考え、「どの国の船であろうと、日本沿岸に現れた異国船は無二念に(あれこれ考えず)打ち払え」と命じるべき、と主張した。

「それでは大きな戦争を引き起こしかねない。打払いより海防の強化を優先すべきだ」とする反対論もあったが、海防には金がかかる。大名を動員するとしても、負担増の財源を手当てしなければ、反対されるのは目に見えていた。こうして文政8年(1825年)に出されたのが異国船(無二念)打払令だった。

対外強硬論から生まれた「尊王攘夷」

異国船打払令については、伊能忠敬(1745~1818)が手掛けた日本地図を完成させた高橋 景(かげ)保(やす) (1785~1829)が出した上書(意見書)がもとになったといわれる。景保は確かに異国船の砲撃を主張したが、上書は大津浜事件の直後に出されており、その真意は「捕鯨船の異国人は軍人ではないから、空砲で威嚇すれば上陸してこない」というものだった。

景晋は大津浜事件の後に起きた宝島事件を受けて、より強硬な意見書を出している。最終的には穏便な景保の意見書に、強硬な景晋の意見が上乗せされた形で無二念の打払令となったわけで、宝島事件がなければ幕府の対応はもっと穏便な内容になっていた可能性が高い。

異国船打払令はさらに大きなうねりを起こす。大津浜事件で異人たちと筆談した学者で水戸藩士の会沢 正志斎(せいしさい) (1782~1863)は、英国人が世界地図を指差して日本から英国への海路を何度もなぞるのを見て「神州(日本)を服従させようという意図がある」と解釈し、強い危機感を抱いていた。幕府の方針転換を「わが意を得たり」と思ったのではないか。異国船打払令が出たのと同じ年、正志斎は異国にどう対処すべきかを記した『新論』を書き上げる。その主張は、これまでにないものだった。

「日本は、天皇が統治してきた神の国である。天皇を不変の君主として民心を統一し、敵の侵入を防ぐため辺境の防備を強化し、銃砲訓練を徹底すべきだ」

歴史学者の河合敦さんは、著書『最新の日本史』の中で、初めて尊王論と 攘(じょう)夷(い) 論を融合した理論、すなわち尊王攘夷論が登場した、と分析している。『新論』は藩主の判断で出版は許されなかったが、異国船打払令の正当性を支える理論書として、幕府上層部や諸藩の藩士に広がっていく。『新論』を読んで感銘を受け、水戸を訪れて正志斎と6度も面会した若者が、後に松下村塾で倒幕と明治維新を多数輩出することになる吉田松陰(1830~59)だった。

異国船打払令が出てからも欧米船の来航はやまず、国内からも批判の声が出た。幕府は非難した蘭学者を処罰したが(蛮社の獄)、結局はアヘン戦争で清が英国に敗北したのを見て打払令を撤回する。しかし、尊王攘夷の勢いは止まらず、幕政は急速に揺らいでいく。