日曜劇場の舞台・軍艦島は「三菱鉱業社員VS炭鉱員」の格差が存在…ドラマが描く身分を超えた恋への違和感 ドラマの主人公は長崎大学卒だが、三菱鉱業は圧倒的な東大閥

日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」(TBS系)では炭鉱があった軍艦島(端島)で青春を送った若い男女の恋や友情が描かれている。経営史学者の菊地浩之さんは「ドラマで鷹羽鉱業とされている経営企業は、実際には三菱鉱業。その社員と炭鉱夫の身分格差は激しく、ドラマのようにその子女たちが対等な関係で仲良くしていたとは思えない」という――。

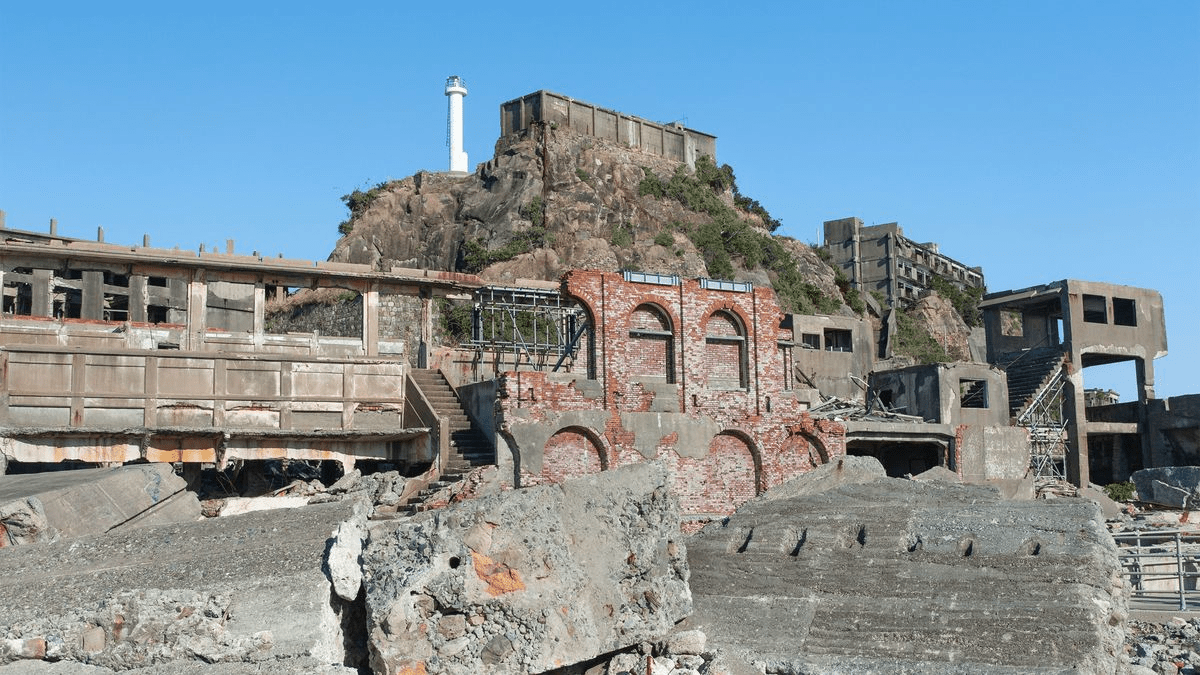

写真=iStock.com/James Davies

軍艦島の三菱鉱業事務所跡(※写真はイメージです)

TBS日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」は、三菱(正確には三菱鉱業)が持つ端島はしま、通称・軍艦島の炭鉱を舞台にした物語である。

三菱は土佐藩営の貿易商社・開成館を母体として、明治維新後は海運業者を営んだ。苛烈なダンピング競争で競合他社に打ち勝ち、日本近海の航路を独占して莫大な利益を得た。そのダンピングを支えていたのが、鉱山経営の収益だったという。鉱山で利益が出ているから、海運で多少損しても赤字にならないということだろう。

当時最先端の船舶は、石炭を燃料とする蒸気船だったので、炭坑を購入することは理にかなっている。三菱の創業は1870年といわれているのだが、翌1871年には紀伊新宮藩(和歌山県新宮市)からの代金滞納の見返りに万歳炭坑、音河炭坑を租借し、1873年には備中高梁藩(岡山県高梁市)が競売にかけた吉岡銅山を買収している。

そして、1880年に米コロンビア大学に留学した技術者を採用して、吉岡鉱山長に着任。最新鋭の技術で採掘を行い、付近の鉱区を買収させた。1881年に土佐藩出身の後藤象二郎から高島炭坑を買収。さらに1884年に高島周辺の鉱区を買収し、1890年に端島炭坑を買収した。

1918年に三菱合資の鉱山部と炭坑部を分離して設立された

三菱は海運会社として創業したが、炭坑・鉱山の買収、造船所の払い下げ、銀行の救済などで業容を拡大していった。主力の海運では三菱の独占に対する反発が高まり、三井らが共同運輸会社を設立して対抗。熾烈な競争の中、1885年に創業者の岩崎弥太郎が胃ガンで死去すると、2代目社長・岩崎弥之助(弟)はこのままでは共倒れになると危惧。三菱の海運事業と共同運輸会社を合併させて、日本郵船会社を設立した。

弥之助は日本郵船会社の経営から一歩身を引き、海運以外の事業を集約して三菱社(1893年に三菱合資会社に改組)を設立。現在の三菱グループの母体をつくった。三菱合資は1908年に事業部制を取り入れ、部の再編を繰り返した後に、事業部を分離独立して財閥直系企業(三菱では分系会社という)を設立した。

端島を所有する三菱鉱業は、1918年に三菱合資の鉱山部と炭坑部を分離して設立された。その他は1917年に三菱造船(現・三菱重工業)、1918年に三菱商事、1919年に三菱銀行、1937年に三菱地所が設立されている。

筆者作成

Page 2

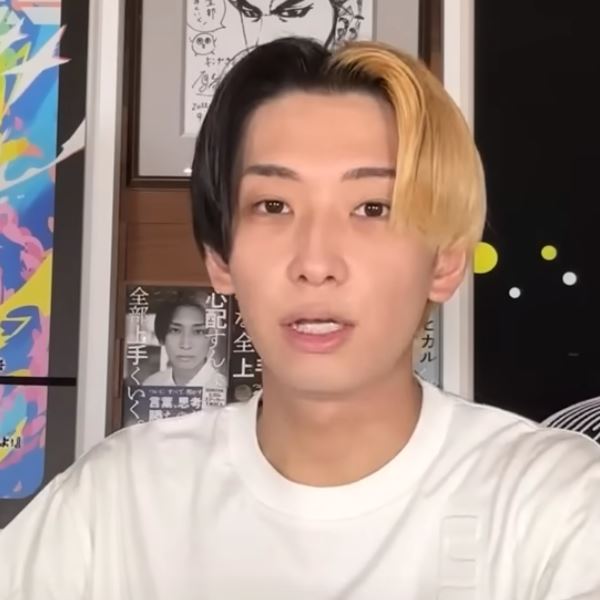

「海に眠るダイヤモンド」の主人公・荒木鉄平(神木隆之介)は、長崎大学を出て鷹羽鉱業(三菱鉱業がモデルと思われる)に就職している。閉山まで端島勤務だったら、その後、どうなっていただろう。

あくまで想像の域を出ないが、1955年に新卒だと仮定すれば、1933年生まれ。三菱鉱業が三菱高島炭礦を設立した時、同社に出向。閉山とともに三菱鉱業に復籍し、他部署に異動になった可能性が高い。仮に三菱高島炭礦(1990年に清算)にそのまま継続勤務していたならば、1988年に55歳で定年退職したのではないか。

ちなみに、筆者は1947~1984年の三菱グループ企業の全役員をデータベース化しているのだが、三菱鉱業に長崎大学出身の役員はいなかった。同社は圧倒的な東大閥なのである。

戦前に囚人や外国人を働かせていたという負の歴史

一方、炭坑夫の方であるが、三井財閥が買い取った官営三池鉱山では明治初年に囚人を多く使っており、三井財閥に引き渡した時の炭坑夫3113人のうち、おおよそ7割に当たる2144人が囚人だったという。そのため、三井三池鉱山の炭坑夫賃金は、囚人をベースに安く押さえられ、業界他社もそれに倣って低賃金にしていたという(織井青吾『流民の果て 三菱方城炭坑』)。

しかし、戦前の貧農にはそれでも割がいい仕事場だと思えたらしい。農地を持たない小作農は、収穫した6割を年貢として地主に持って行かれるから、炭坑夫に転身するものが少なくなかった。また、冬場の季節労働者を含む出稼ぎ労働者。それも足りなくなってくると、中国・朝鮮で募集をかけて補充した(この「募集」が強制的な徴用かどうかと問題になった)。

ある炭坑で炭坑夫は12時間労働で平均賃金は1日75銭。当時は2級酒1升が25銭だったというから、1升瓶3本分のお金である。