NTT、IOWN 2.0は光コンピューティングへ ソケット型光エンジン

NTTは、「Toward the Future with IOWN」と題し、IOWN技術の次のステップとなる「IOWN 2.0」で実現する光コンピューティングについての説明会を開催した。

IOWNは2023年にPEC(Photonics Electronics Comvergence)-1としてIOWN 1.0を市場へ投入している。IOWN 1.0は光回線を使用した光電融合技術によりデータセンター間やサーバー間を接続する「APN(All Photonics Network)」として展開しているが、IOWN 2.0ではより"近距離"の光電接続技術として、光コンピューティングの実現を目指していく。

AIの市場規模は2030年代に約280兆円と、2021年に比べて約20倍になることが見込まれているが、データセンターの消費電力量も比例して増加する見込みで、2030年代には2024年代の2倍に達するとの予測もある。消費電力の軽減は世界的な課題となっている。

例えば、従来のクラウドサービスであれば、1つずつのタスクの負担は非常に小さく、1つのプロセッサを複数のタスクで共有して使う(Virtualization)ことが可能だった。対して大規模言語モデル(LLM)においては、1つのタスクをこなすのに1,000以上のプロセッサを使用する必要があり、その消費電力は従来の比較にならない。

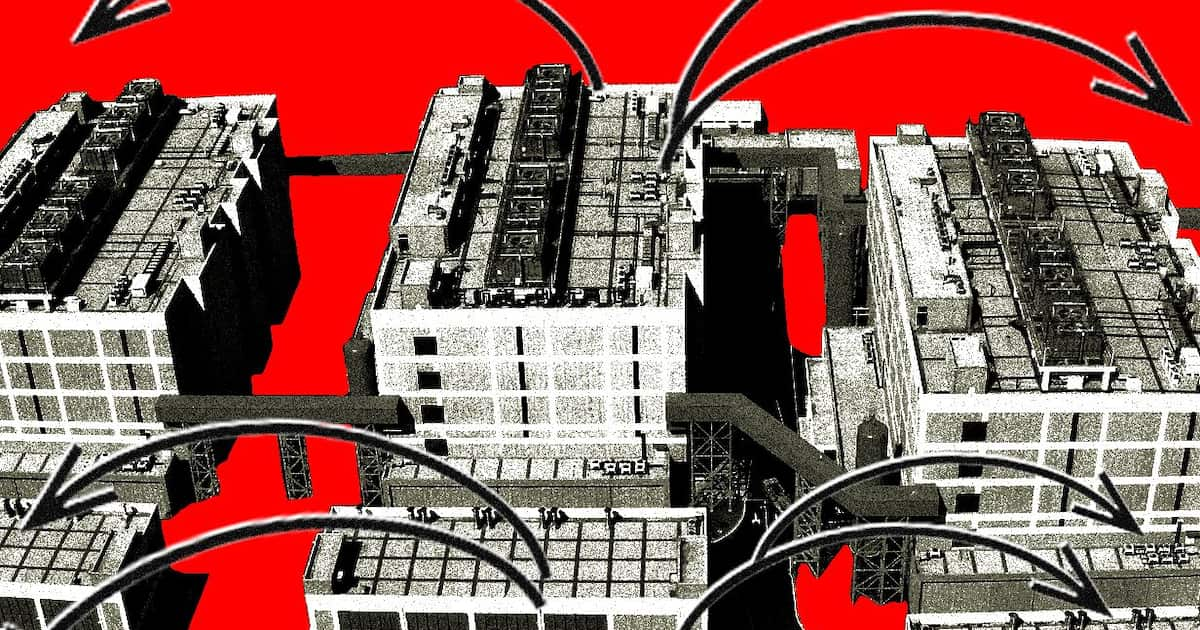

IOWN 2.0では光電融合技術を使い、データセンター内のプロセッサ群を光通信技術で繋ぐことで、消費電力を大幅に下げることができるようになる。NTTでは大阪万博会場のNTTパビリオンで、光電融合技術を活用したIOWN光コンピューティング環境を構築して展示を行なっているが、従来のコンピュータに比べて消費電力は1/8に削減されているという。

半導体の消費電力を下げるためには、従来は「ムーアの法則」に則って、半導体製造プロセスの微細化によって実現していたが、すでのこの方法は限界を迎えている。今後、持続的に消費電力を下げるためには代替手段が必要になるが、NTTがIOWNで開発している技術は、半導体の消費電力を大きく下げる技術の一つとされている。

具体的にはNTTイノベーティブデバイスが開発した「光エンジン(光デバイスPEC-2)」によりBroadcom(ブロードコム)のスイッチASICを基板に接続し、Acctonがパッケージングすることで、光電融合スイッチハブを開発。サーバー間の接続に活用する。

「光エンジン」はソケット型の光電融合デバイスで、幅は20mm。これを従来の「はんだ付け」の代わりにして基板上に実装する。はんだ付けしないため、チップが故障した場合でも簡単に取り外しが可能になるのがメリット。スイッチは102.4Tbpsの容量で、消費電力は単体で50%削減しているという。

NTTによると、ソケット型の光エンジンは他に例がない独自技術。半導体大手のNVIDIAも独自のアプローチで光電融合技術の開発を行なっているが、ソケット型のNTTの光エンジンにも興味を示しているという。

光エンジンを使用したスイッチは、2026年に市場へ投入する予定。今回の光エンジンは基板同士を接続するものだが、NTTでは今後、2028年にはGPUなどのパッケージ同士を直接接続するPEC-3、2032年にはパッケージ内のダイ同士を光で接続するPEC-4と開発を続ける方針。特にCPUやGPUの内部も光配線とすることで、現在のシリコン技術の限界を超えた高クロック・低消費電力のチップ開発も可能になるという。

また、NTTでは、マルチサプライヤを念頭に置きながら他社とも連携し、互いの強みを持ち寄りながら技術を向上させ、光エンジンなどの標準化も進めていく。