「大プレアデス複合体」を発見 プレアデス星団を中心とする3000個の恒星集団

「プレアデス星団」と言えば、冬の夜空に輝く6個の恒星の集団として知られており、日本では「すばる(昴)」とも呼ばれています。現在では肉眼で見えないものも含め、約1000個の恒星が属する星団であることが分かっています。

ノースカロライナ大学チャペルヒル校のAndrew W. Boyle氏などの研究チームは今回、いずれも宇宙望遠鏡である「ガイア」と「TESS」の観測データを分析し、約1億2700万年前にプレアデス星団と同じ場所で誕生し、現在では別々の場所にいる恒星を多数特定しました。Boyle氏らは、合計3091個もの恒星が属し、差し渡し1900光年にもなるこの構造体を「大プレアデス複合体(Greater Pleiades Complex)」と名付けました。

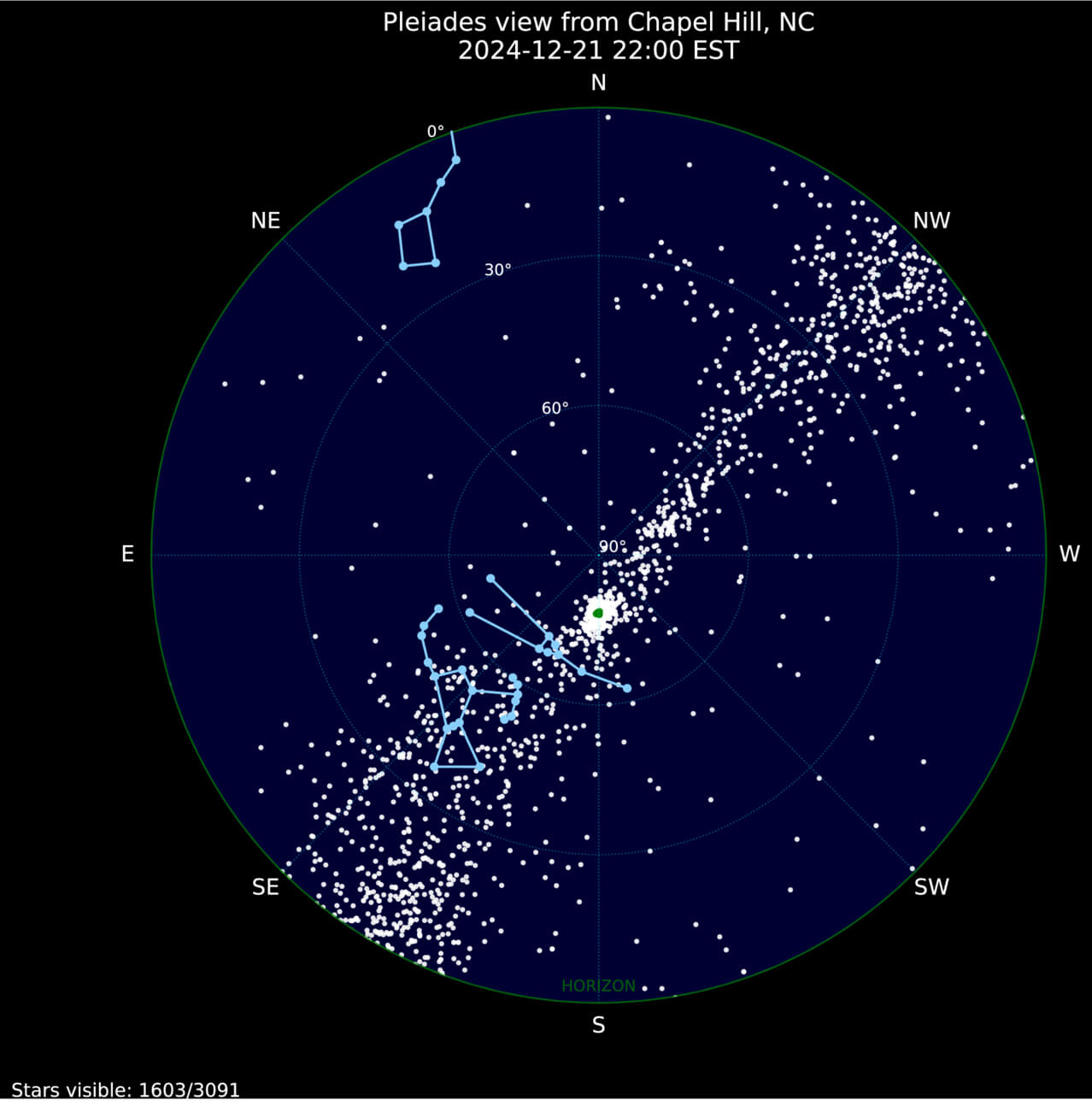

【▲ 図1: 大プレアデス複合体の全ての星が見えたと仮定した場合の夜空。緑色がプレアデス星団の最も明るい7個の恒星、白色が大プレアデス複合体に属する恒星。(Credit: Andrew W. Boyle, Luke G. Bouma & Andrew W. Mann.)】図1は、大プレアデス複合体の恒星全てが見えたと仮定した場合における、この研究を行ったチャペルヒル校の冬の夜空の様子です。参考のため、おうし座、オリオン座、北斗七星が描かれています。大プレアデス複合体はあまりにも巨大であるため、夜空で一度に見えるのは一部の星に限られていて、半分近い恒星が地平線の下に隠れているほどです。

今回大プレアデス複合体に属するとされた3091個の恒星のうち、約2000個はプレアデス星団から遠く離れた場所へ移動しています。Boyle氏らは、元のプレアデス星団の “失われた姉妹” に関する伝説に準え、これを「失われた姉妹を見つけた」と表現しています。

「プレアデス星団」には “失われた姉妹” がいるのか?

【▲ 図2: パロマー天文台の48インチシュミット望遠鏡で撮影されたプレアデス星団のカラー合成画像。(Credit: NASA, ESA & AURA(Caltech))】「プレアデス星団」は、冬の夜空で見ることのできる「おうし座」の散開星団であり、和名の「すばる」はハワイに設置された望遠鏡や、大手自動車メーカーの社名・ロゴとしても知られています。

光害が強い地域でも肉眼で6個の明るい恒星を確認することができるため、プレアデス星団の観測記録は非常に古く、約3600年前に作られた最古の天文盤「ネブラ・スカイディスク(ネブラの天文盤)」にも描かれていると言われています。

肉眼でも非常に目立つことから、プレアデス星団には古今東西さまざまな神話・民話があります。特に、ギリシャ神話の7人姉妹「プレイアデス」が有名であることから、星団自体の名前になっている他、「セブン・シスターズ(7人姉妹)」そのものが星団の通称としても使われています。

しかし、肉眼で見ることのできる星の数は6つなのに、なぜ7人姉妹なのでしょうか?実はこの “失われた姉妹” に関する伝説は、ギリシャ以外の各地の神話にも登場しており、中には他の文化圏と5万年以上接触がなかったはずのアボリジニにも似たような神話があります。

これは実際に(超新星爆発などで)恒星が消えてしまったのではなく、「プレイオネ(おうし座28番星)」の見た目の位置が、数万年かけて「アトラス(おうし座27番星)」のすぐ近くに移動したことが関係しているという説があります(※1)。

※1…プレイオネはアトラスの4分の1ほどの明るさしかない上に、アトラスのすぐ近くにあります。このためアトラスの明るさに紛れ、肉眼では別々の星として見分けることが困難です。しかし10万年前まで遡れば、プレイオネとアトラスの見た目の位置は十分に離れており、別々の星に見えたはずです。この時期はちょうど、人類がアフリカ大陸から世界中に分散した時期と重なるため、その頃に作られた神話が、やがて世界各地の神話の基盤になったとする説があります。

もっとも、肉眼で見える星がいくつであれ、プレアデス星団の恒星はこれで全てではありません。肉眼で見えないものも含め、現在では約1000個の恒星がプレアデス星団に属していることが分かっています。これらの星々は、約1億2700万年前に同じガスから誕生したと推定されています。生まれが同じ恒星は、まさしく “姉妹” と言っていいでしょう。

そして星団に関する研究が進むにつれ、興味深いことが分かってきました。1つのガスの中では大量の恒星が誕生し、いくつかの恒星は重力的にまとまって複数の星団を形成します。しかし、星団内での恒星同士の重力的結合は強いものの、星団同士の重力的結合はゆるいため、ジェットや超新星爆発などの力を受けると、星団同士は簡単に分離し、永久に離れてしまいます。拡散するのにかかる時間はわずか1000万年ほどです。

つまり、1億年以上前に形成されたプレアデス星団は、その誕生時にはもっと大きな集団の一部であったことが予想されます。 “失われた姉妹” は実際に、それも無数に存在することが示唆されるのです。このように、現在では重力的に結合していないものの、起源を同じくする星団のことを「アソシエーション(星群落)」と呼びます。

プレアデス星団と起源が同じ恒星を探索

近年の観測と研究により、プレアデス星団と同じガスから誕生したとみられる星団が複数見つかっています。星団内の恒星の位置・運動方向・速度によって推定されており、その予測は欧州宇宙機関(ESA)の宇宙望遠鏡「ガイア」によってもたらされた膨大な観測データを元にしています。

しかし、1億年以上も前の恒星の位置を正確に予測することは困難であるため、これらの星団が本当にプレアデス星団と起源を同じくするもの(プレアデス星団のアソシエーション)なのかは不明瞭でした。

そこで、ノースカロライナ大学チャペルヒル校のAndrew W. Boyle氏とAndrew W. Mann氏、そしてカーネギー研究所のLuke G. Bouma氏の研究チームは、先述のガイアの観測データに加え、アメリカ航空宇宙局(NASA)の宇宙望遠鏡「TESS」の観測データを分析し、複合的な検証を行いました。

TESSは、太陽以外の恒星を公転する太陽系外惑星を、「トランジット法」と呼ばれる方法で見つけることを主目的としています。そのためには、ごくわずかな恒星の明るさの変化を捉えることが必要です(※2)。

※2…恒星の周りを公転する惑星が、観測者(TESS)から見た時に恒星の手前を横切る形となった場合、観測者には惑星によって恒星の一部が隠され、暗くなったように見えます。惑星の恒星面通過(トランジット)を観測し、明るさの変化度合いから惑星の大きさと公転周期を推定することから、これをトランジット法と呼びます。

【▲ 図3: 恒星は年齢が若いほど自転周期が短く、黒点が多い傾向を表したCG。(Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center)】この感度の高さから、TESSは他の理由による変光を捉えることができます。例えば、黒点の多い面が観測者を向いた時に恒星の明るさが暗くなることを利用して、恒星の自転周期を測ることができます。そして、恒星は若いほど自転周期が短く、黒点も多い傾向にあるため、明るさの変化の度合いの大きさは年齢推定にも役立ちます。

このような背景事情を踏まえてBoyle氏らは、次の研究を行いました。まず、ガイアとTESSの観測データから、約1億2700万年前にプレアデス星団と同じ場所にいたかもしれない恒星を抽出し、自転周期が12日未満であるものに限定してクラスター分析(機械学習の1手法)を行いました。

また、Boyle氏らは様々な観測結果に基づく恒星の化学的なデータも使用し、候補の絞り込みを行いました。もしも同じガスから生まれた恒星ならば、どの元素が多いか少ないかという化学的なデータも似たものになるはずだからです。

3000個の恒星集団「大プレアデス複合体」を発見

Bouma氏らによる分析の結果、少なくとも8個の星団(※3)が、元はプレアデス星団と同じ場所で誕生したアソシエーションである可能性が示されました。また、特定の星団には属さないものの、過去にプレアデス星団に属していたとみられる恒星も多数見つかりました。

※3…このうち2個は今回の研究で新たに発見されました。

【▲ 図4: 大プレアデス複合体の全貌。天の川を背景に全球にプロット。中心の水色がプレアデス星団に属する恒星、黄色がそれ以外の恒星を表します。(Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center(作成) / ESA, Gaia & DPAC(背景画像)/ Andrew W. Boyle, Luke G. Bouma & Andrew W. Mann.(元データ))】Bouma氏らは、今回の研究で明らかにされた、長さ約1900光年の弧状構造を「大プレアデス複合体(Greater Pleiades Complex)」と名付けました。これは元のプレアデス星団の約20倍もの大きさです。あまりにも巨大であるため、もし大プレアデス複合体の全ての恒星が見えたとしても、夜空で一度に見えるのはその一部だけで、半分近くの恒星が地平線の下に隠れてしまいます。夜空で見えたと仮定した場合の様子は記事冒頭の図1を、地球を離れて宇宙で見た場合のパノラマの様子はすぐ上の図4をご覧ください。

前述の通り、大プレアデス複合体に属する恒星は、今回の研究で判明したものだけでも3091個となります。つまり、約1000個の恒星の集団であるプレアデス星団から見れば、約2000もの “失われた姉妹” がいたことになり、論文のタイトルでも今回の成果を『Lost Sisters Found(失われた姉妹を見つけた)』と表現しています。

おまけに、この3091個という恒星の数は過小評価である可能性が高いと考えられます。今回は研究手法の関係上、暗くて小さな恒星が除外されているためです。今後公開される予定のガイアの新たな恒星データカタログ(DR4)や、稼働したばかりの「NSFヴェラ・C・ルービン天文台」の観測データを分析すれば、大プレアデス複合体がさらに巨大な恒星集団であることが判明する可能性があります。Bouma氏は、大プレアデス複合体には観測で実証できるものだけでも8000~1万個の恒星が含まれていると推定しています。

【▲ 図5: 約3600年前に作成されたネブラ・スカイディスク。上部にある7個の点の集まりはプレアデス星団であると解釈されています。(Credit: Anagoria)】プレアデス星団は何千年も昔から認識・記録されてきた、よく知られた天体です。それにも関わらず、今回のように研究を重ねることで、新たな事実が分かりました。Bouma氏は、よく知られた星団で新たな事実が分かったことに興奮し、見方を根本的に変える発見をしたことに対してある意味で謙虚な気持ちになったことを述べつつ、他のよく知られた天体であっても、まだ未発見の事実があることを示唆しているのだろうと語っています。

Bouma氏らは現在、大プレアデス複合体のような星の集団を探すため、TESSによって取得された、約800万個の恒星の自転周期のカタログの分析に取り掛かっています。

ひとことコメント

今回の研究は、よく知られている天体でも、まだまだ分からないことだらけなことを示しているよ。(筆者)

文/彩恵りり 編集/sorae編集部