橋本環奈さんのせいでも「謎のギャル設定」のせいでもない…NHK朝ドラ「おむすび」が"つまらない"本当の理由 実はこれぞ古き良き"王道の朝ドラ"である

NHKの朝ドラ「おむすび」は放送から約3カ月がたったが、不振が続いている。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「『おむすび』がつまらない、という声をよく耳にする。しかし、本当に『単なる駄作』なら、誰からも語られず、見捨てられていくだけだったのではないか」という――。

写真提供=WireImage/ゲッティ/共同通信イメージズ

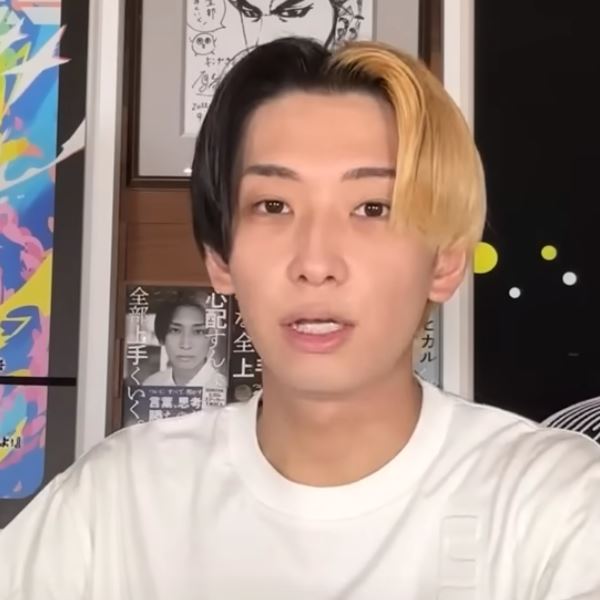

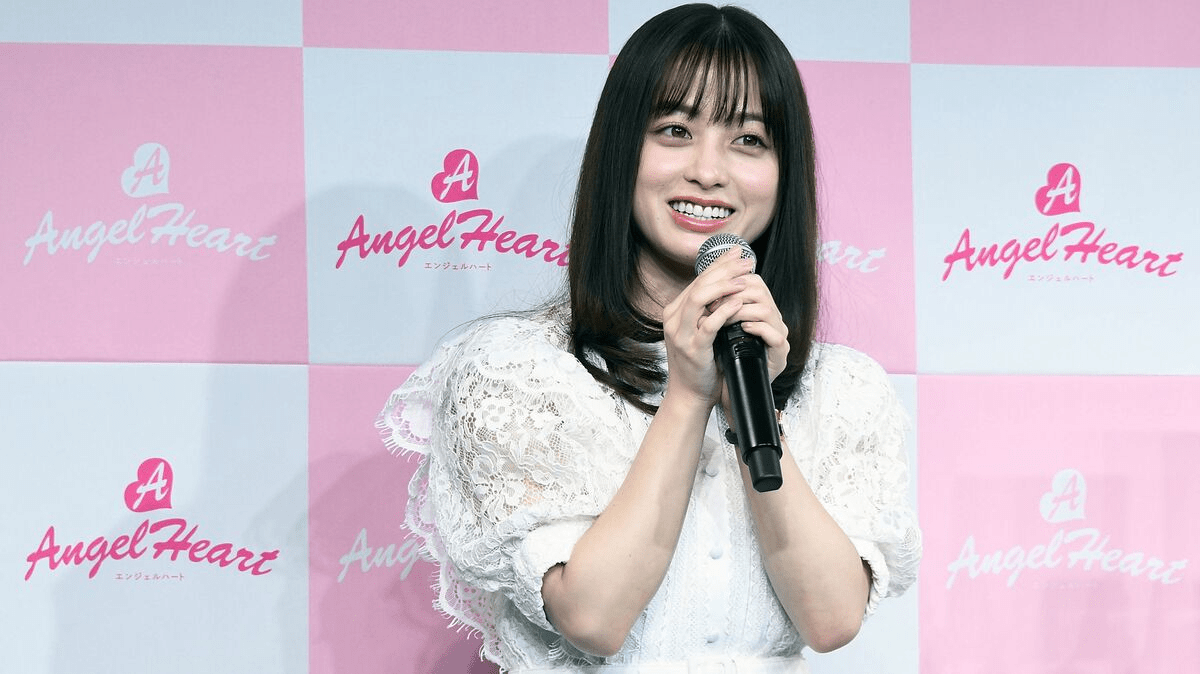

2021年12月16日、東京の青山グランドホテルで開催されたエンジェルハート・ウォッチ・コレクションの記者発表会に出席した女優の橋本環奈

NHKの「朝ドラ」(連続テレビ小説)「おむすび」の不振に拍車がかかっている。

第12週の週間平均視聴率(世帯)は13.1%と、第1週の16.1%から3%下げている。

それだけではない。毎朝その回をふりかえるXのハッシュタグ「#おむすび反省会」は、トレンドに入らない日が多く、盛り上がりに欠けている。

さらに、「おむすび」の評判が悪い理由をめぐる記事が、ネットメディアを中心に多くみられる。

本サイトでも、次世代メディア研究所代表の鈴木祐司氏の〈朝ドラ史上まれにみる「第1週で脱落」現象…橋本環奈の「おむすび」が「これから面白くなる気がしない」辛辣理由〉をはじめ、2024年10月の放送開始から3カ月弱で、3本の記事が掲載されている。

「『おむすび』がつまらない理由」を考えるよりも、なぜ、多くの人が「『おむすび』がつまらない」と言うのか、そちらの理由を考えるほうが、面白いのではないか。

すべて「虎に翼」のせいである

本サイトの記事〈主演の橋本環奈さんは何も悪くない…NHK朝ドラ「おむすび」が絶不調なのは、すべて「虎に翼」のせいである〉でコラムニストの矢部万紀子氏が言うように、「おむすび」が絶不調なのは、「初回から何を目指すのかがわかり、エンタテインメントとしても上質だとわかった」。これが、多くの人の実感に通じよう。

「おむすび」の直前、9月末まで放送されていた「虎に翼」は、実在の、それも、立志伝中の人物=「日本初の女性裁判所長」三淵嘉子をモデルにしていた。「多様性の尊重」はおろか、「男女共同参画」といった言葉すらない時代に、主人公の寅子が、いかに戦ってきたのか。

日本国憲法第14条「法の下の平等」をモチーフに、司法の世界、そして、地方での女性の奮闘を描く。その「正しさ」だけではなく、ドラマとしての醍醐味が相まって、社会現象ともいえるほどの支持を集めた。

NHKとしても、これほどまでの賛同を集めるとは、思っていなかったに違いない。もし想定していたなら、平成の、それもギャルを主人公にする「おむすび」は、ありえない。「虎に翼」との落差が、あまりにも大きいからである。

では、なぜ、「おむすび」を編成したのか。

Page 2

ハレーションは起きていない。起きていれば、まだ、もっと話題になっていただろう。本サイトをはじめとするネットメディアで、「『おむすび』がつまらない理由」は、さんざん語られる。さりとて、「おむすび」への批判が沸騰するわけでもない。

「ギャル」設定もまた、ほとんど語られない。脚本家の根本氏の目論見は、外れたと言わざるをえない。

しかし、外れた=ドラマも外れ、と決めつけるのは早合点ではないか。「おむすび」について語られながらも、話題にはなっていない。ここに、いまのドラマをはじめとするエンターテインメントの現在地があるからである。

この背景について、文芸評論家の三宅香帆氏は、雑誌『VOICE』の連載を「考察したい若者たち」と銘打ち、〈「批評」の時代から「考察」の時代へ〉との流れで語っている。

「批評」は、そのドラマの良し悪しの判断であり、趣味嗜好、なにより、審美眼が反映される。これに対して「考察」は、どこかにある(はずの)「正解」を見つける能力が問われる。

「批評」から「考察」へ。この流れが、「虎に翼」と「おむすび」に当てはまる。

「おむすび」には「正解」がない

「虎に翼」については本サイトでも、「考察」する記事がたくさん掲載されている。これに対して「おむすび」は「考察」されず、「面白くなる気がしない」理由のように、「批評」がなされる。

「おむすび」は「批評」されるばかりで「考察」されないから、話題にならない。三宅氏にならえば、このように言えよう。

裏を返せば、「虎に翼」は、「正解」で埋め尽くされたドラマだったのである。主人公の動機から振る舞い、現在につながる史実に至るまで、あらゆるところに「正解」が散りばめられていた。

「正解」=正しい、のではない。正しくなさ、というか、不謹慎さ、失礼さ、といった、あらゆる要素を含んでいるから「正解」だった。

これに対して「おむすび」には、「正解」がない。阪神・淡路大震災や、パラパラの流行といった史実には即しているものの、「考察」の余地がない。「女性の社会進出」をテーマにしているわけでもなく、阪神・淡路大震災を境にした復興物語でもない。

視聴者が、「おむすび」の謎を探り当てる余地がない。

かといって、ここまで「つまらない理由」だけが語られるほどの存在にはならないのではないか。

写真=iStock.com/Mirko Kuzmanovic

※写真はイメージです

Page 3

あらためて「おむすび」の設定を振り返ろう。

NHKのサイトによれば、「平成元年生まれのヒロインが、栄養士として、人の心と未来を結んでいく“平成青春グラフィティ”」である。近年の「朝ドラ」の多くと同じように、主人公・米田結(橋本環奈)の幼少時は描かれず、平成16年4月、福岡県糸島の高校入学から物語が始まる。

結は、自分に絡んできたギャルを嫌うものの、次第に仲良くなり、パラパラに取り組む。米田家が平成7年の阪神・淡路大震災で被災していた過去が語られたり、栄養士を目指すようになったり、再び神戸に戻ったり、と、成長とともに舞台を移す。

画像=プレスリリースより

NHKとしては、たぶんに、2025年1月17日が阪神・淡路大震災から30年を迎えるところにあわせて、ドラマを作ったと思われる。「おむすび」をタイトルにし、結の職業と関係づけた理由について、脚本家の根本ノンジ氏は、次のように語っている。

NHKがドラマに込めた「意図」

被災地に届けられたおむすびをギャルが握る。ここに根本氏の、そして、NHKのこのドラマに込めた意図がある。根本氏は、米田結をギャルにした理由を「失われた30年」と語られる平成史のなかで、「逞しく、軽やかに肩で風を切って歩いていた女性たち」が「ギャル」であり、「ギャルが朝ドラのヒロインをやったらどうなるのだろう」と思ったと、同じ寄稿で述べている。

「いろんな意味でハレーションが起きそうな予感もあったが、それ以上にギャルという存在にはワクワクする何かが備わっている気がした」と述べた、その予感は、どうなったのか。

Page 4

「おむすび」が単なる駄作なら、誰からも語られず、見捨てられていくだけだった。視聴率が低い位置で安定し、静かに放送を終えたに違いない。

それなのに、なぜ、私のこの原稿も含めて、私たちは、「おむすび」がつまらない理由を、ここまで語り続けるのか。

それは、「おむすび」が古き良き朝ドラだからである。ライターの田幸和歌子氏は「毎日が発見ネット」の記事で、「おむすび」の第9週について〈様々な人々の「支える」をテーマに、ある種朝ドラ王道ともいえる、ひとりよがりヒロインのありがた迷惑な親切が、ちょこちょこ突飛な場面と共に描かれる〉と分析している。

田幸氏は、『大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた』(太田出版、2012年)の末尾で、こう語っている。

もちろん「虎に翼」の主人公・寅子も、こうした「美徳」に満ちていた。ただ、それよりもドラマには「正解」があった。「おむすび」の米田結は、「正解」よりも、こうした「善良さ」(のみ)を体現している。

そこで私たちは、「おむすび」を見捨てられないどころか、時に喜々として「つまらない理由」を「批評」し続けるのではないか。

「みんな一緒」が成り立たなくなった時代に

いや、それ以上に、「おむすび」には、いまのSNSと通じる要素がある。それは、偉大なるマンネリである。

YouTubeやTikTok、Instagramには「Vlog」(Video Blog)と呼ばれる、さまざまな人の日常を記録した(だけ)の動画があふれている。「ルーティン」=日常の習慣・決まりごとをベースに、日々の暮らしを動画に撮影し、コンパクトに編集している。

覗き見趣味をそそる部分もあるとはいえ、ほとんどの動画は、大きな変化がなく、驚くに値しない。キラキラした要素もあるものの、それでも、おおかたは、ありふれた生活にすぎない。

朝ドラとは、良くも悪くも、もともと、こうしたルーティンでしかなかったのではないか。毎日決まった時間に放送され、「みんな」が、惰性で見る。感動があるといっても、あくまでもいつもの流れのひとつであり、それ以上でもそれ以下でもない。

1983年に「おしん」が平均視聴率52%の空前絶後の記録を作ったのも、その内容が、戦争を挟んだヒロインの苦難の物語=王道だから、だけではない。朝ドラが生活に完全に定着していたからであり、「みんな」を信じていたからである。

この点で、「おむすび」は、きわめて困難なミッションに挑戦していると言えよう。

「みんな一緒」が成り立たなくなって久しい「令和」の時代に、「みんな」が崩れていった時代=「平成」を描こうとしているからである。「昭和」を象徴する朝ドラ=「おしん」は成り立たないはずなのに、あたかも、その偉大なるルーティンを真似しようとしているかのように、むずかしい道を歩んでいる。

この無謀な挑戦をこそ、私たちは「批評」したくなるのではないか。