うろこでも羽毛でもない。2.5億年前の爬虫類にナゾの“飾り”発見

それはそれは豪華なとさかでした。

およそ2.47億年前に絶滅した生物の化石が古生物学者の目に留まりました。その背中にある見事な突起は、重なり合った羽のように見えましたが、これまで知られていた最古の羽毛化石よりもはるかに古いもの。この複雑な構造には、スピノサウルスのような後の恐竜で見られるような骨の突起も見られません。...ではこれは一体なんなの?

「まったく新しい何かに違いない」

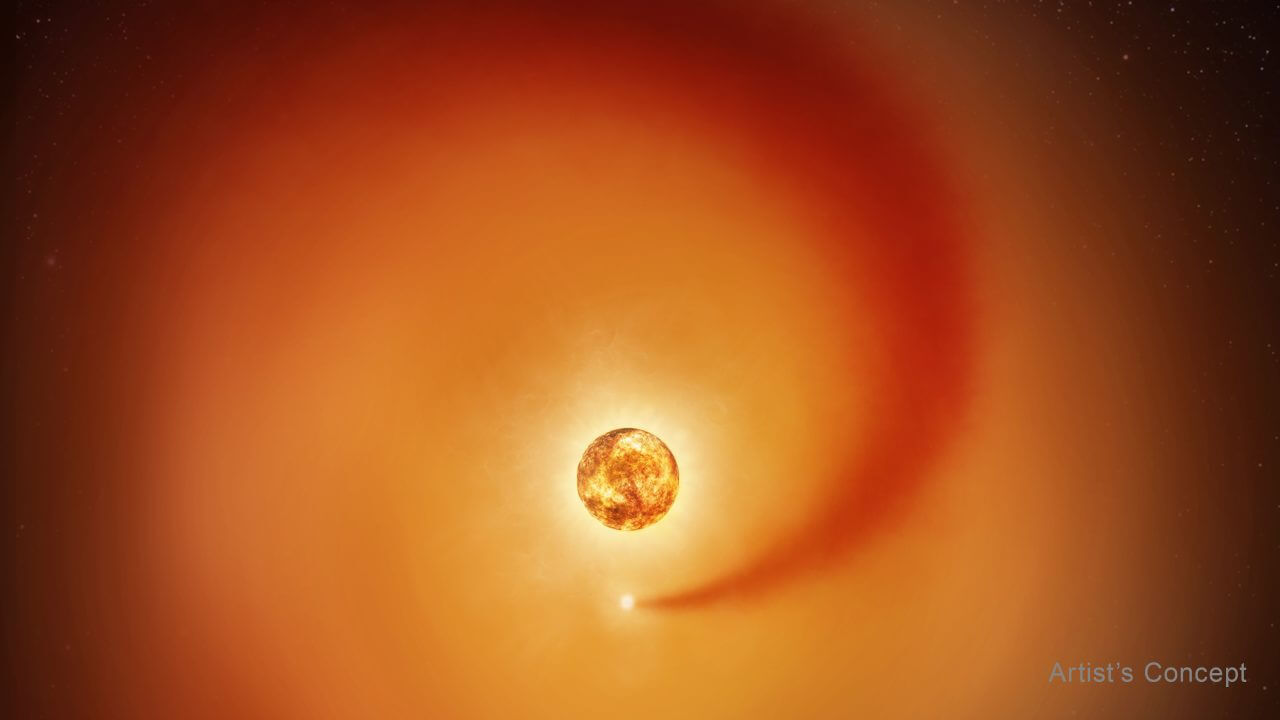

Mirasaura grauvogeliの化石。横向きのトカゲのような骨格の背中から、大きな板のような期間が伸びているのがわかります。Image: Spiekman SNF et al., Triassic diapsid shows early diversification of skin appendages in reptiles. Nature 643, 1297–1303 (2025). Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).ドイツ・シュトゥットガルト自然史博物館の古生物学者ステファン・スピークマン氏は以下のうに述べています。

私たちの発見以前では、皮膚から伸びる複雑な突起構造は、哺乳類と鳥類、またそのもっとも近い親類に限定されていて、主に羽毛や体毛として知られていた。ところが今回、非常に初期の爬虫類において、これまでにない別タイプの複雑な付属器官が見つかったのです。

と語っています。

恐竜が羽毛を進化させるよりはるか以前、初期の爬虫類の一部は、複雑な付属器官を形成するための能力を持ち始めていたようなのです。スピークマン氏らが発見した背中のとさかは科学にとってまったく新しい存在であり、まだ正式な名前さえついていません。研究者たちはこの構造を「皮膚の突出部」と呼んでいますが、実際には爬虫類の皮膚とは異なっています。

スピークマン氏は、この突起が爪や毛、鱗、爪と同じケラチン(たんぱく質)で構成されている可能性があると考えているようですが、確認にはさらなる分析が必要です。

研究チームは、最近シュトゥットガルトの自然史博物館に寄贈された80点以上の突起構造の化石を調査。その大多数は本体となる骨格を失っていましたが、1点だけが鳥のような頭蓋骨を持っていたのです。この絶滅種には 「ミラサウラ・グラウヴォゲリ(Mirasaura grauvogeli)」 という名が付けられました。ミラサウラ(Mirasaura)は「驚くべき爬虫類」を意味します。小型の初期爬虫類で、木の上に住みかぎ爪を使って昆虫を捕食していたと考えられています。

とさかは威嚇や同種間での視覚的コミュニケーションが目的だった?

Image: SMNS/Tobias Wilhelm, Stuttgart State Museum of Natural Historyこの突起の正確な機能はまだ不明ですが、物理的性質から考えて飛行や保温には使われていなかった可能性が高く、捕食者への威嚇や、同種間での視覚的コミュニケーションのためだった可能性が考えられています。

保存状態の良いミラサウラの化石からは、メラノソーム(色素小器官)の痕跡が発見されました。興味深いことに、これらのメラノソームの形状は、羽毛の色を決定する構造に似ており、爬虫類の皮膚や哺乳類の体毛で見られるものとは異なっていました。

ミラサウラは、進化がいかに驚くべきものであるか、そして古生物学からまだまだ学べることがたくさんあるということを示してくれています。私たちはすでに、羽毛・体毛・鱗を形成する遺伝的経路が、哺乳類・爬虫類・鳥類で共通していることを、遺伝学と発生生物学から知っていました。そして今、ミラサウラのおかげで、そうした複雑な構造が他の動物でも実際に形成されていたと断言できるようになりました。

とスピークマン氏は述べています。

これからさらに解明が進むことで、爬虫類の持つ特性が明らかになる日も近いかもしれません。

Source:science alert, Nature