家では“どうせ腫れ物”の女性、プライバシーゼロのリアリティーショー…芥川賞候補作にみる「人と人の距離」

第172回芥川賞・直木賞(日本文学振興会主催)の候補作が発表され、選考会が15日、東京・築地の新喜楽で行われます。芥川賞は、5回目となった 乗代(のりしろ) 雄介さん(38)の「 二十四五(にじゅうしご) 」(群像12月号)をはじめ、計5作の候補が並びました。インターネットやSNSの発達などで人が直接触れ合うことが少なくなった時代に、今回の候補作は「人と人との距離」について考えさせる作品が目立ったように感じます。(文化部 待田晋哉)

「いない人」挟んだ三角コミュニケーション

乗代雄介さん(C)森清芥川賞の最多候補回数は、現在の選考委員の島田雅彦さんらの6回です。ただ近年は、5回で「卒業」となることが多いようです。乗代さんは「旅する練習」で芥川賞と同格とされる三島由紀夫賞などを受賞し、すでに評価が定まった作家ではありますが、やはり候補作の内容は気になります。「二十四五」は、期待を裏切らない胸に深く染み入る作品でした。

主人公の<私>は、いくつか賞を受けている女性作家です。<私はどうせ腫れ物だ。特に家を離れたこの二年は、ほとんど連絡も取っていない>とあるので、家族をはじめ人とのつき合いが得意ではないようです。その主人公は弟が幼なじみと結婚することになり、結婚式に出席するため家族と仙台を訪ねることになります。思いがけず、弟と長く話す機会が生まれます。

作品に影を落とすのは、5年前に亡くなった叔母のことです。蔵書家だった叔母は主人公が心を開ける数少ない存在でした。弟と話すとき、彼女はいつも叔母の存在を感じています。不在の者を間に挟んでの三角形のコミュニケーションが、主人公も、読者をも癒やしていきます。

人間にとって「一対一」で向き合う「二」の関係は不安定で、それが「三」になると緩衝材が入ったように安定すると言われます。この世には存在していないけれど、確かに存在している叔母を意識しながらの言葉のやりとり、心の触れ合い、優しさとせつなさが物語に流れます。

仙台は2011年の東日本大震災で多くの犠牲者を出しました。不在の者を挟んで人間が心を交わし合うイメージは、震災後の社会全体へと広がってゆくのです。

乗代さんの小説は、中学受験を終えたサッカー少女がドリブルやリフティングをしながら、小説家の男と一緒に旅をする「旅する練習」をはじめ、丁寧な風景描写や言葉の使い方が心に残ります。その美質を残しながら、候補回数を重ねるうちに、作品の世界が社会へ開かれてきたようです。

同僚でも友達でもなく

竹中優子さん(C)新潮社竹中優子さんの「ダンス」(新潮11月号)は、新卒で採用されて丸2年を迎えた会社勤めの女性の物語です。会社には、仕事のことをよく教えてくれる一回り離れた年上の女性の先輩がいました。ある頃から会社を休むようになり、一緒にお酒を飲んで話をすると、失恋したことを打ち明けられます。

その後も2人は、ともにお酒を飲み、個人的な話をよくするようになります。年の離れた2人の関係は、仕事の「同僚」でも、単なる「友人」でもありません。はっきりと名前はつけられないけれど、かけがえのないものです。竹中さんは、短歌や詩の世界でも活躍しています。会社で働く人のあだ名のつけ方や(具体的には候補作を開いてみてください)、会話の言葉が生きています。

安堂ホセさん(C)岩澤高雄2022年に「ジャクソンひとり」で文芸賞を受けてデビューした安堂ホセさんは、疾走感のある文章と、誰もがまぶたを閉じたい世界に目を見開かせて、突きつけるような物語世界が魅力の書き手です。今回の候補作「 DTOPIA(デートピア) 」(文芸秋号)は現在、配信番組などで人気の「リアリティーショー」を題材としています。世界中から集められた10人の男が、観光地として有名な南の島で、1人の女性をめぐって争います。

リアリティーショーとは、カメラのもとでさらされた参加者それぞれの性格や経歴、属性などを、番組の作り手や視聴者が消費するものともいえるでしょう。ただ、参加者自身もその「消費する/される」の関係を食い破ろうとしています。映像の世紀が極限まで進んだ時代に生まれた、プライバシーゼロのエンターテインメント。その人間関係に関わる男女がこめた思いの虚と実に、迫っているように見えました。

23歳の気鋭、豊かな物語性

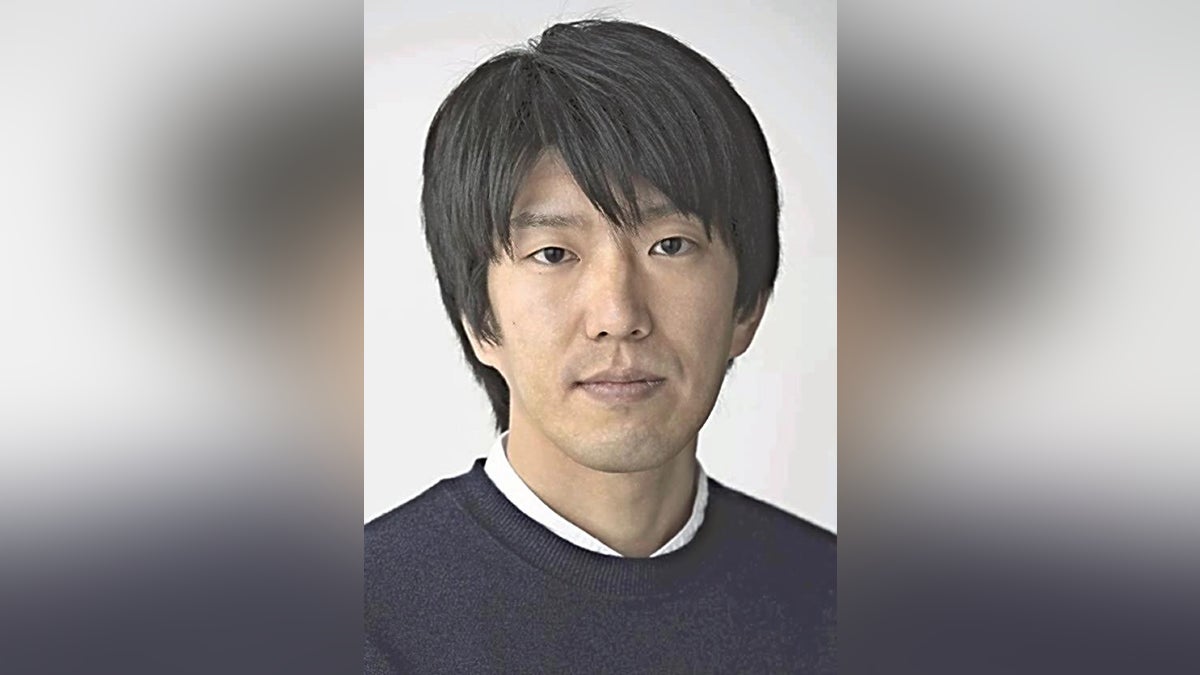

鈴木結生さん今回は、物語のたくらみに満ちた作品も候補作に挙がっています。林芙美子文学賞佳作の受賞歴がある若手の鈴木 結生(ゆうい) さんの「ゲーテはすべてを言った」(小説トリッパー秋季号)は、23歳の若手とは思えない知的で巧みな組み立てでした。作者の知名度はまだ高くないかもしれませんが、堂々の注目作です。

日本を代表するゲーテ文学研究の第一人者である独文学者の男性が、あるきっかけからゲーテが残したと言われる言葉の一節が気になり始め、原典を探して悪戦苦闘します。言葉探しの道のりを縦糸にして、文学研究の現状や研究者の人間関係、家族のドラマなどを横糸に織り込んでいくタイプの小説です。

作品の中心人物である独文学者が、どのように妻を得て今の地位に至ったかをつづるライフストーリーに始まって、彼がサントリー学芸賞を受賞したという著作の内容を詳述したかと思えば、活字になったものだけではなく、手稿やその蔵書に詳しくあたることを重んじるゲーテ研究の現状なども語られます。自由自在、縦横無尽。23歳にして、なぜここまで書けるのか。ぬけぬけと 嘘話(うそばなし) を語ってみせ、美しく豊かな物語の織物を織り上げていく筆力に驚かされました。

永方佑樹さん永方(ながえ) 佑樹さんの「字滑り」(文学界10月号)は、「地滑り」ならぬ「字滑り」が発生し、社会や人々が混乱する様子を描く一編です。文字をめぐる物語といえば、中島敦の「文字禍」を思い出す人も多いでしょう。作家にとって文字は、自分の仕事と切り離せず、愛憎半ばするものなのかもしれません。物書きにとっての王道のテーマをたどった一編です。

どの作品も何らかの引っかかりを心に残すものばかりです。自分の世界を少し変えてみたいと思ったら、手に取ってみてはいかがでしょうか。