「貧しいからじゃない」 タイのコオロギ農家が語る、虫を食べる理由

「リーリーリー」

ビニールの垂れ幕をくぐると、涼やかな鳴き声が一斉に耳に飛び込んできた。

倉庫のような空間には無機質な金属ケースが整然と並び、その中で無数の小さな黒い生き物がざわざわとうごめいている。

ここは、タイ東部パタヤにある食用コオロギの養殖場「サイアム・バグズ・ファーム」。

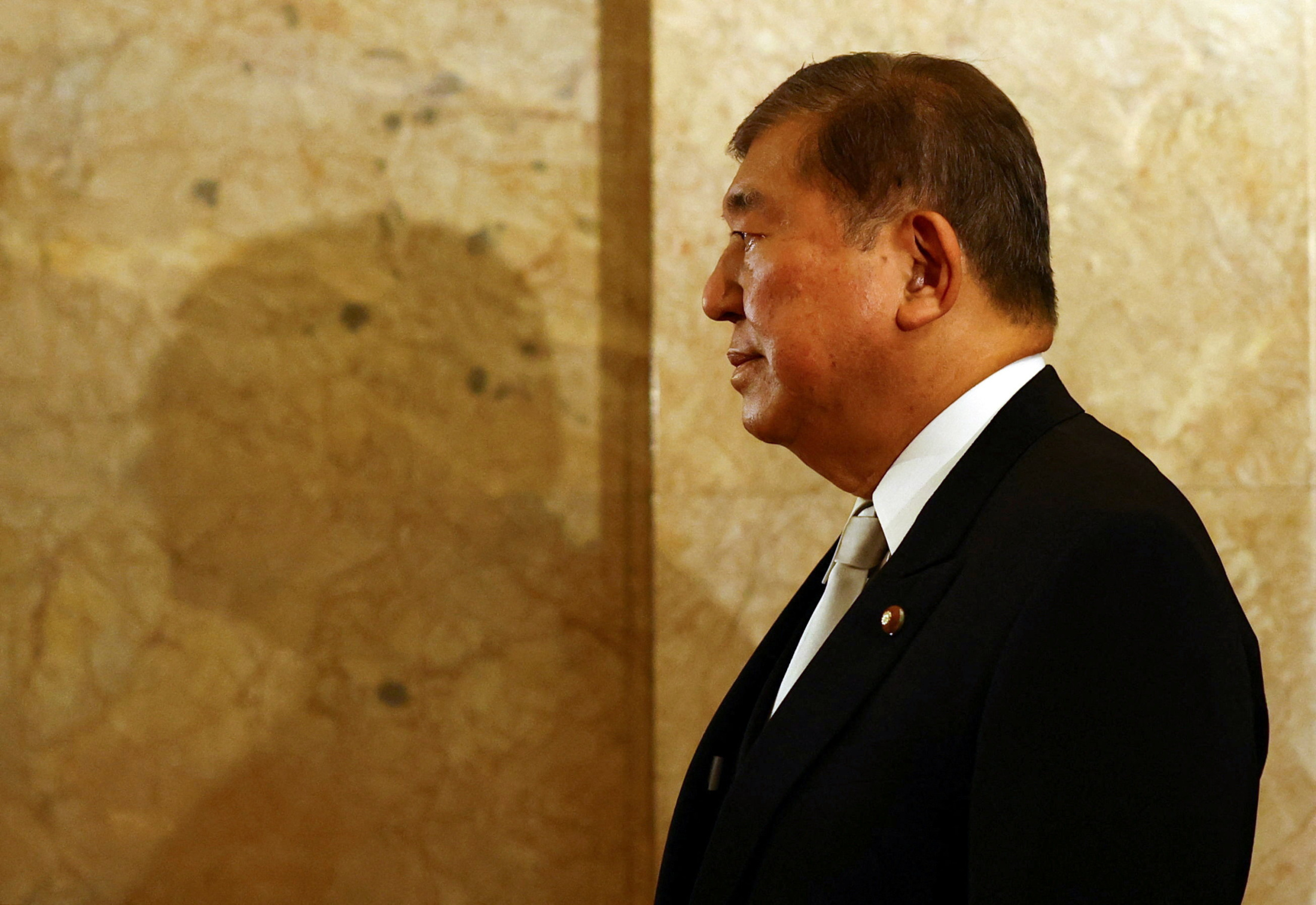

ビーチリゾートとして有名な街の一角で、オーナーのスウィモン・チャンタジョンさん(42)は年間約12トンのコオロギを育てている。

Advertisement「私はコオロギのお母さんなんですよ」

そう笑いながら、ケースの中からひょいと1匹つまみ上げる。

「これが雌で、身が詰まっていてよりおいしいんです」

昆虫が切り開く未来

近年、人口増加による食料不足や温暖化への対策として、昆虫食は国際的な注目を集めている。アジアやアフリカを中心に、少なくとも20億人が1900種類以上の昆虫を食べているとされる。

タイでも一部地域では、伝統的に肉や魚に代わるたんぱく源として食されてきた。スウィモンさんの故郷、東北部イサーン地方も、昔から昆虫食が盛んだった。

幼い頃から野原でコオロギやコガネムシを捕まえては食べ、第二次世界大戦中に昆虫で飢えをしのいだ祖父から、食べられる昆虫の種類や採取方法を教わったという。

ただ、スウィモンさんは強調する。

「よく勘違いされるんですが、私たちは貧しいから虫を食べているわけではありません」

誤解から始まったビジネス

約10年前、東アフリカのタンザニアを旅した際、ホテルで腕に虫が止まったドイツ人観光客が悲鳴をあげる場面に出くわした。

「大丈夫、かみませんよ。食べることだってできます」と声をかけると、近くにいた従業員が冗談めかして「では調理しますか」と言った。

「アフリカでも昆虫を食べるのか」と尋ねると、「いいえ、食べ物は足りているので食べません」と返された。

宿泊客らは議論を始めた。

タイとアフリカ、どちらが貧しいか――。

この出来事は、スウィモンさんに衝撃を与えた。「貧しいから昆虫を食べると思われているのか」

直感した。

「あのおいしさや栄養価が知られていないなら、ビジネスになる」

裏庭からパタヤへ

帰国後、勤めていた銀行を辞め、自宅の裏庭で食用コオロギの飼育を開始。2018年、気候が適したパタヤに養殖場を作り、会社を設立した。

「元々コオロギの味が一番お気に入りだったんです」とスウィモンさん。

「鶏肉より高たんぱく、牛乳よりカルシウムが豊富、ほうれん草よりも鉄分が多い。紛れもないスーパーフードです」

当時は米農家の副業が多く、家族や友人からは「昆虫食ビジネスなんて正気か」と何度も言われたという。

しかし、昆虫食が注目されるタイミングと重なり、事業は軌道に乗った。

コオロギの強み

飼育の手間は豚や牛と比べて少ない。1キロ分のコオロギが一生で必要とする水は約3リットル。

雌のコオロギは1匹で約1000個の卵を産み、成虫に育ってから出荷されるまでのサイクルは1カ月半と短い。

卵からかえった瞬間に餌と水の場所を学習するため、ケースから逃げ出すこともほとんどなく、管理はスタッフ2人で十分。

「排せつ物は野菜を育てる肥料になり、魚の餌にも最適です」

数年前から専門家と共同で栄養価や医学的効能の研究を始め、腸内環境を整える効果が期待されるコオロギパウダーを配合した健康サプリも開発。

タイ政府の販売許可を取得し、海外輸出も視野に入れる。これまでに日本を含む20カ国以上から視察に訪れたという。

「おいしいだけじゃなく、他に食べ物がなくてもコオロギだけで十分に生き延びられる」。スウィモンさんは瞳を輝かせ、「タイは昆虫食産業の世界的リーダーで、大きな可能性を秘めている」と語った。【バンコク国本愛】