微生物が脳のような電気ネットワークを形成し、海底のメタンを分解している

メタンという気体は地球温暖化を進める原因の一つで、「温室効果ガス」と呼ばれています。

中でもメタンは、同じ温室効果ガスとしてよく知られる二酸化炭素に比べて、地球を温める力が非常に強いことが分かっています。

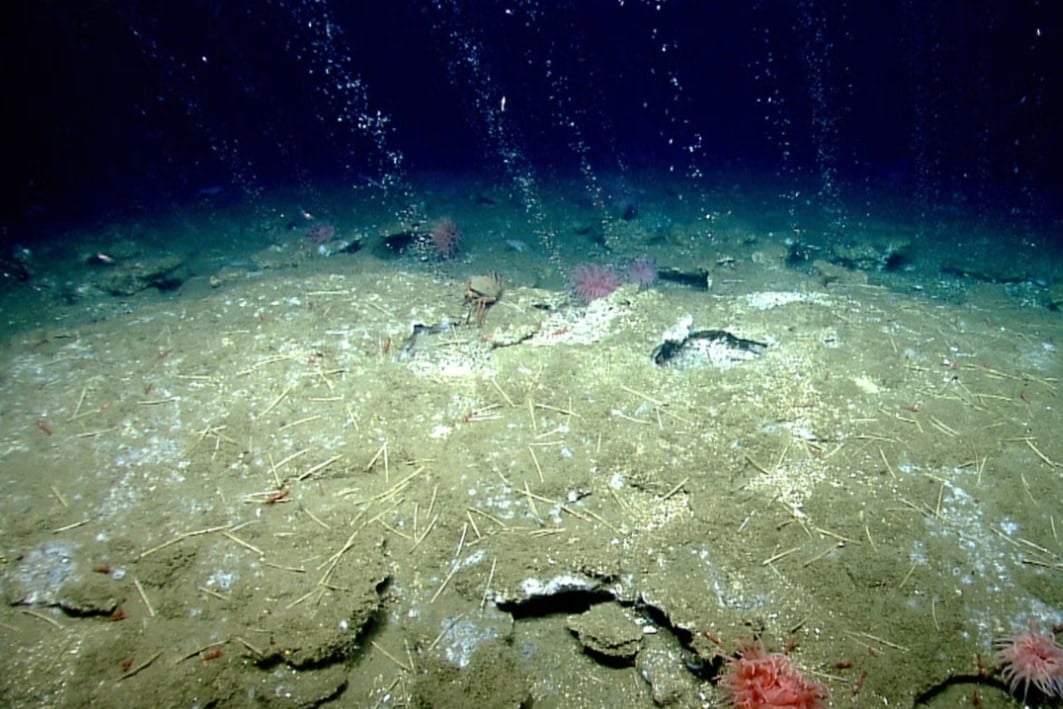

そのメタンは、実は海底の地下深くから絶えず湧き出しています。

こう聞くと「大量のメタンが大気に出ているのでは?」と思うかもしれませんが、実際には、そのうちの一部しか海面を通じて空気中に出てきません。

なぜなら、海底には「メタンを食べる微生物たち」がいるからです。

酸素のない海底の泥の中で、目に見えないほど小さな微生物たちが、湧き出してきたメタンを餌として消費しているのです。

まるで見えないフィルターのように働き、温暖化の原因になるメタンを途中で止めてくれているのです。

ただし、微生物ならどれでもメタンを分解できるというわけではありません。

実際にメタンを分解しているのは、海底に住む「メタン食い古細菌(メタン酸化古細菌、ANME)」と呼ばれる種類の微生物です。

しかし、この古細菌だけではメタンの分解を完全に行うことができません。

メタンを分解してエネルギーを取り出したとき、「電子」という小さなエネルギーの粒が細胞内に溜まってしまうのです。

電子が溜まりすぎると細胞にとって良くないため、安全に細胞の外に出す必要があります。

れは私たち人間の呼吸と非常によく似ています。

呼吸と言えば一般には「必要な酸素を吸って不要な二酸化炭素を排出すること」と思われがちですが、電子の動きを見ると別の解釈が可能です。

私たちが食べ物を食べるのは、生きるために必要なエネルギーを体内で取り出すためですが、そのエネルギーを取り出す過程で、小さな「電子」という粒子が発生します。

この電子はエネルギーを得るためには必要なものですが、体内にずっと溜まり続けると細胞にとって有害になってしまいます。

そこで人間の体は、酸素を利用して、このいらなくなった電子をうまく処理しています。

私たちは肺で酸素を取り入れますが、実はその酸素の役割は、この余った電子を受け取って安全な形で体の外に運び出すことなのです。

つまり呼吸を電子の視点から視ると『いらない電子を安全に外へ出す作業』でもあるわけです。

メタンを食べる古細菌にも、同じような電子の処理方法が必要になります。

しかし、この古細菌は人間のように酸素を使って電子を処理することができません。

海底の泥の中には酸素がないからです。

では、どうやって古細菌は電子を安全に細胞の外に出しているのでしょうか?

実はここで重要な役割を果たしているのが、もう一種類の微生物である「硫酸還元菌(SRB)」です。

硫酸還元菌は、隣にいる古細菌が処理しきれない電子を受け取り、その電子を海水中にある「硫酸」という物質に渡すことで自分のエネルギーを得ています。

こうして古細菌と硫酸還元菌の2種類の微生物がタッグを組むことで、メタンと硫酸が同時に消費され、お互いに協力しなければできない特別な化学反応が実現しているのです。

ただし、この「電子のやりとり」が具体的にどうやって行われているかは、長年の謎でした。

電子というのは、目に見えないほど小さく直接観察するのが難しいからです。

科学者たちは以前から、「この微生物ペアは電気的なつながりによって協力しているのでは?」と予想していました。

たとえば、細菌が細い電線(ナノワイヤー)を伸ばしてつながっているのではないか、あるいは特別な粒子やタンパク質が電子を運んでいるのではないか、と考えられていました。

しかし、実際にこの電子のやり取りを直接証明することはとても難しく、長い間確かな証拠は得られませんでした。

そこで今回の研究チームは、この微生物のペアが本当に電子をやり取りしているのか、またそれがどのように行われているのかを、科学的にしっかり解明しようと試みました。